お知らせ

NEWS

【血圧管理で体を守る!】脳梗塞後の生活習慣とリハビリで再発予防

脳梗塞後の血圧管理がわからず、不安を抱える患者様・ご家族様は少なくありません。

放置すれば再発リスクが高まり生活の質も損なわれる恐れがあります。

本記事では急性期から慢性期までの具体的な対策をわかりやすく解説いたします。

読んでいただくことで血圧コントロールの自信と安心が得られ、再発予防への道筋を確実に描けるようになります。

脳梗塞とは

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳組織に必要な酸素や栄養が届かない状態を指します。

これにはいくつかのタイプがあります。

- アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化が原因で血管が詰まる。

- ラクナ梗塞:小さな血管が詰まることによって発生する。

- 心原性脳塞栓症:心臓から血栓が流れ出し、脳の血管を塞ぐ。

主な症状としては以下のようなものがあります。

- 片麻痺

- 言語障害

- 感覚障害

また脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつになります。

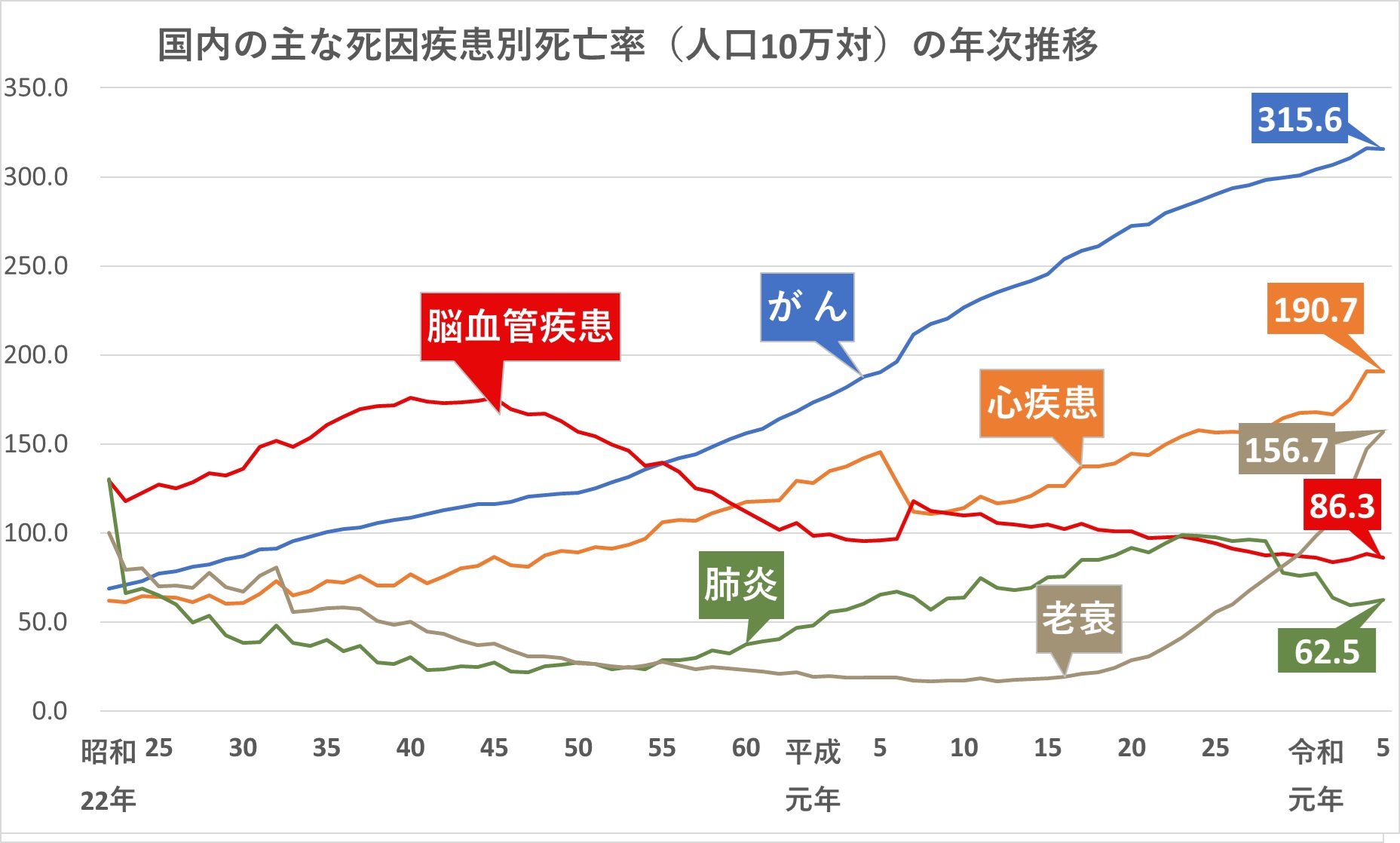

国内での統計

ここで国内での脳卒中の統計を見ておきましょう。

脳卒中全体の内、脳梗塞は約7割を占めています。

脳卒中は、1951年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

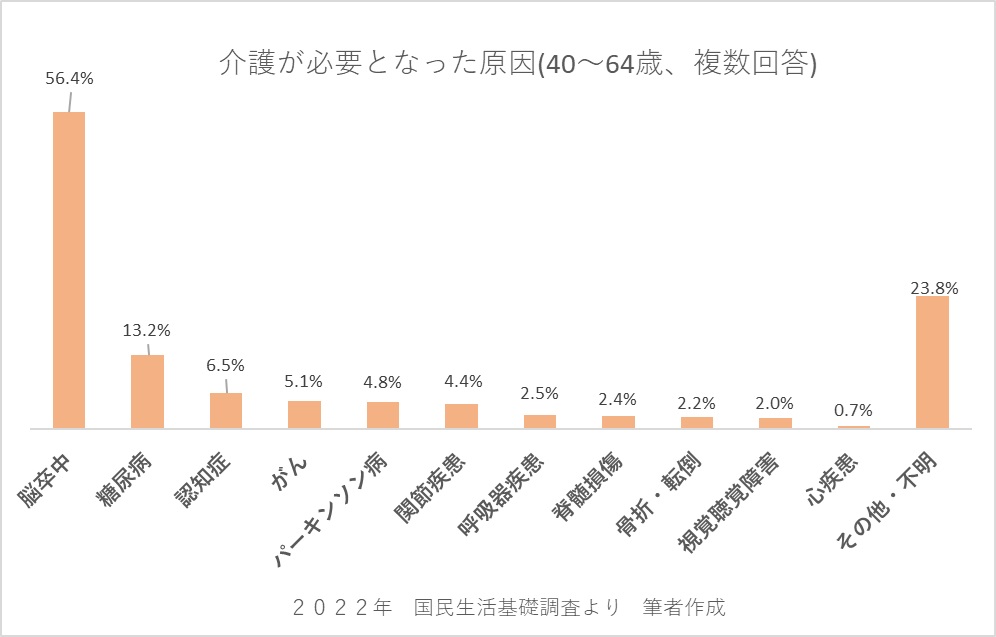

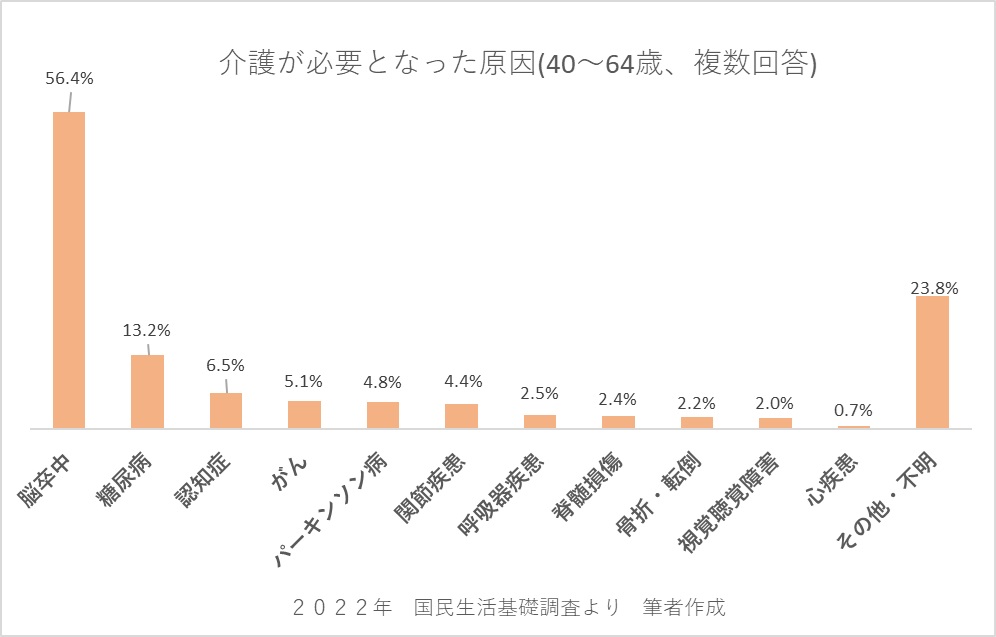

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(56.4%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞と血圧管理の基礎知識

多くの患者様やご家族様が、脳梗塞後の血圧管理で悩まれます。

この章では、血管が詰まるメカニズムや高血圧の影響を詳しく説明します。

理解を深めることで、再発予防やリハビリの成果が高まりやすくなります。

脳梗塞の仕組みと高血圧との関係

脳梗塞は、血管が詰まって脳細胞壊死する状態です。

血流が遮断されると、酸素や栄養が届かなくなります。

例えば高血圧が続くと、血管壁への負担が大きくなります。

結果として、脳梗塞のリスクがいっそう増します。

以下を押さえると、血圧管理の必要性が明確になります。

- 「脳梗塞とは」血管閉塞で虚血状態となり、脳細胞がダメージを受ける病気である

- 「高血圧が脳梗塞リスクを高める理由」血管壁の負荷増大が引き金となる

血圧管理が重要視される背景と目的

血圧を適切に保つことで、脳梗塞の再発確率を下げられます。

血流が安定することで血管にかかる負担を減らし、脳機能の維持に繋がるからです。

もし血圧管理を怠ると再梗塞や合併症が起こりやすくなります。

一番大事なことは、生活習慣を整えることで、過度な薬剤依存を避けることにも繋がります。

その結果、QOL向上とリハビリ効率の改善が出来ます。

急性期における血圧管理の考え方

脳梗塞の急性期は、血流が乱れやすく合併症を招くことがあります。

ここでは、発症直後の管理方法や高血圧への対応を説明します。

正しい知識を把握すると、再発防止と回復に繋がります。

発症直後からの血圧変動と医療現場の対応

急性期(超急性期~発症1~2週間)は、脳組織が極めて不安定になります。

この時期は、血管閉塞による酸素・栄養の不足が進行し、回復を阻害するからです。

高めの血圧に設定することで、脳への血液供給が安定します。

血圧が高すぎる場合のリスクと急性期降圧の判断基準

また、長期間血圧が極端に高いままだと、合併症の発症率が上がります。

血管に負担がかかることで、脳出血のリスクが増し、症状が重篤化しやすいからです。

収縮期血圧220mmHg超なら、専門医の判断により降圧を検討します。

急性期の血圧管理と医療チームの連携

安全に血圧を保つには、医師や看護師とこまめに連携する必要があります。

急性期には、症状が変動しやすく、素早い対応が予後を左右するからです。

リハビリを行う際に理学療法士・作業療法士はプログラムの内容や負荷・回数などを調整する必要があります。

回復期・生活維持期の血圧管理と再発予防

脳梗塞の回復期・生活維持期では、血圧管理が重要です。

ここでは目標血圧や再発予防策を解説します。

日常ケアを知ると再梗塞のリスクを減らし、QOLを高めることが出来ます。

公的機関が示すガイドラインに沿った正確な指標を活用すると、効果的です。

ぜひ確認し、回復と再発予防に努めましょう。

回復期・生活維持期の目標血圧とガイドライン

回復期・生活維持期では、血圧を140/90mmHg未満に保つことが一般的に推奨されます。

なぜなら脳への血流が安定した段階ですので、血管への負担を減らすことで、脳梗塞の再発防止につながるからです。

日本脳卒中学会などの最新データでも、その基準が重視されています。

ただし過度に下げると血流不足を招く恐れがるためコントロールが必要になります。

- ただし、基準値は個人の状態や合併症によって微調整が必要なため医師の判断が必要です。

- 薬だけに頼らず、生活習慣の改善も取り入れることが大事です。

降圧薬の種類と活用方法

ACE阻害薬:血圧上昇物質を作らせない仕組みを持ちます。

Ca拮抗薬:血管を拡張し血流を安定させやすい薬です。

副作用を懸念する場合は医師に相談し、代替薬や減量を検討しましょう。

- 副作用例: めまいやだるさなど軽度の症状

- 対応策: 主治医と相談し投薬スケジュールの変更や薬剤の再検討を行う。

- 患者様・ご家族様は、普段の状況や症状についてなどの疑問点をまとめて主治医になるべく詳細に話す。

血圧管理で気をつけたい日常的な注意点

血圧を測定するタイミングは、朝と夜の2回が目安となります。

なぜなら日内変動を把握しやすく、異常値を早期発見できるからです。

もし大きな変動が続く場合は、診察を受けましょう。

- 測定の前後は深呼吸などで心身を落ち着かせることが大事です。

- 普段から血圧の記録をつけると主治医への報告が明確になり、より症状が伝わりやすくなります。

- 体調変化時は無理せず受診し、安全を優先する

生活習慣・リハビリでできる血圧コントロール

血圧を安定させるには生活習慣の工夫とリハビリが重要になります。

ここでは、減塩や運動などの具体策を説明いたします。

正しく実践することで再発を防ぎ、血圧の安定が期待できます。

ご家族様の協力があると、取り組みが続けやすいです。

最新のデータを基に、簡単なポイントを紹介します。

ぜひ日々のケアに活かしてください。

食事・栄養面での改善ポイント

食事による塩分過多は、血圧上昇の大きな要因です。

塩分が多くなることで血液量が増え、血管に大きな圧力がかかるからです。

もし塩分を極端に減らしすぎると、栄養バランスを損ないかねません。

代替案として低ナトリウム塩の活用を検討できます。

- 塩分量の目安: 1日6g未満を目標にする

- カリウム豊富な野菜や果物を積極的に摂る

- アルコールや喫煙を控え、血圧上昇を抑える

適度な運動とリハビリの進め方

回復期・生活維持期の患者様には、無理のない運動が推奨されます。

無理のない運動とは軽い運動や息が切れない程度の歩行やストレッチに該当します。

例えば自宅でできる有酸素運動として、椅子を使ったスクワットがあります。

もし血圧が急激に上がる場合は、短時間で区切る方法が有効です。

- 運動前後に血圧を測り、異常値を見逃さない

- 痛みやめまいを感じたら中断し、医師に相談する

- 理学療法士の指導で安全な強度を保つ

自宅でできる運動・リハビリ方法

この章では実際に、ご自宅で取り組める運動とリハビリ手順を説明します。

脳梗塞の予防と再発回避を目指す患者様やご家族様に向けた内容です。

安全で続けやすい方法を知ると、回復や健康維持が期待できます。

有酸素運動の始め方:ウォーキング・軽いジョギング

ポイントは、毎日1時間程度の軽い有酸素運動です。

歩くペースを調整しながら、心肺機能の改善を目指しましょう。

- ウォーキング前に脚を軽くほぐしたり、ストレッチをするとケガを防ぎやすいです。

- 軽いジョギングは、1分走り1分歩くインターバルがおすすめです。

- 血圧や脈拍の数値を随時確認すると運動強度を把握しやすくなります。

短時間でもこまめに継続すれば、血流が促進されます。

心房細動がある方・高血圧の方・高齢の患者様が注意すべきこと

心房細動とは心臓のリズムが乱れる状態で、血栓ができやすい特徴があります。

高血圧の方や高齢の患者様は、運動中に体調を崩すリスクが高まります。

- 運動前に医師へ相談すると、安全に取り組めます。

- 脈拍が極端に高い場合や不整脈を認めた場合は、すぐに休息をとります。

- 専門医や理学療法士、作業療法士と連携し、無理のないプログラムを組みましょう。

運動は、これらに注意する必要がありますが、メリットを受けやすい予防法です。

自宅でできるリハビリをご紹介します。

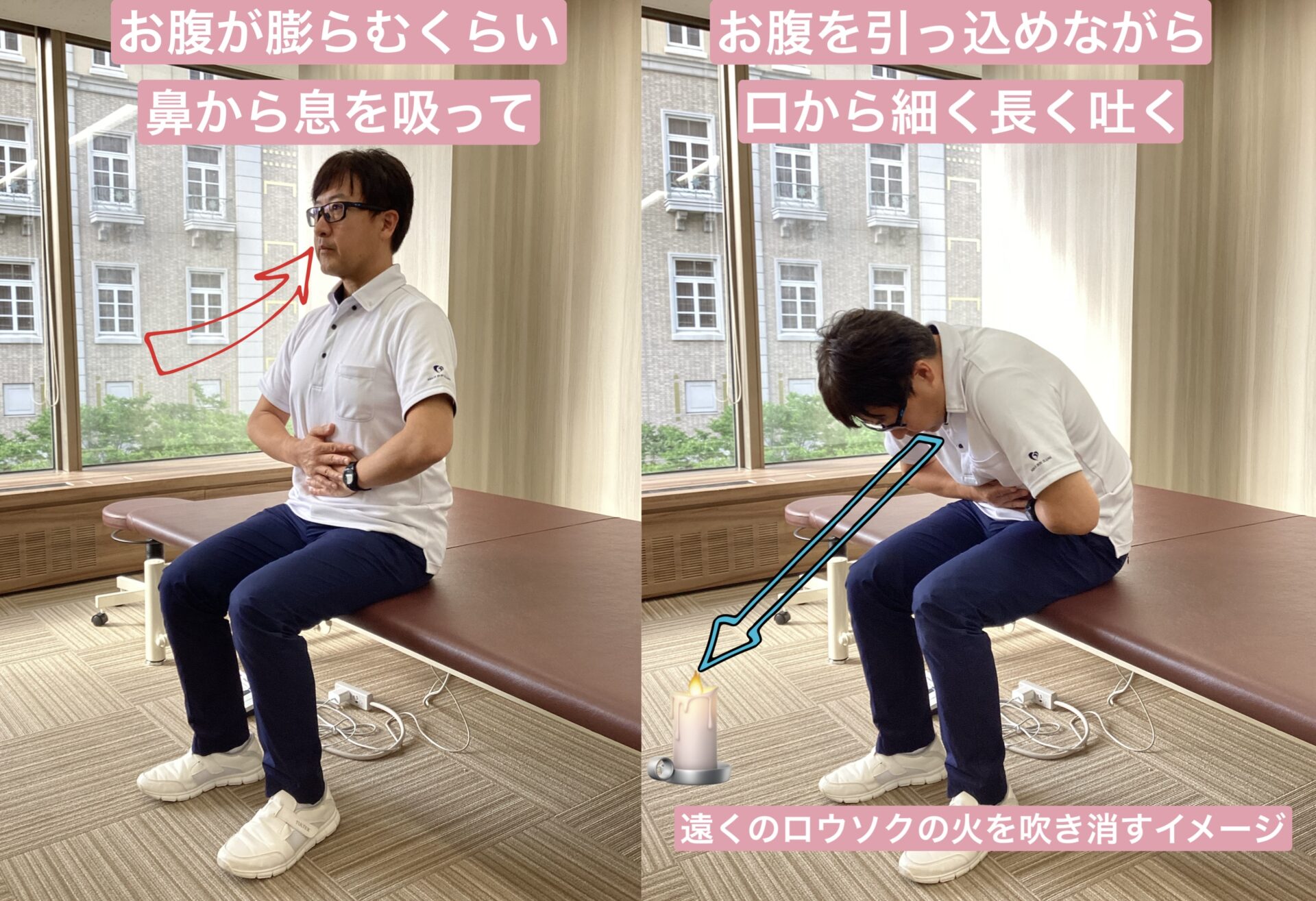

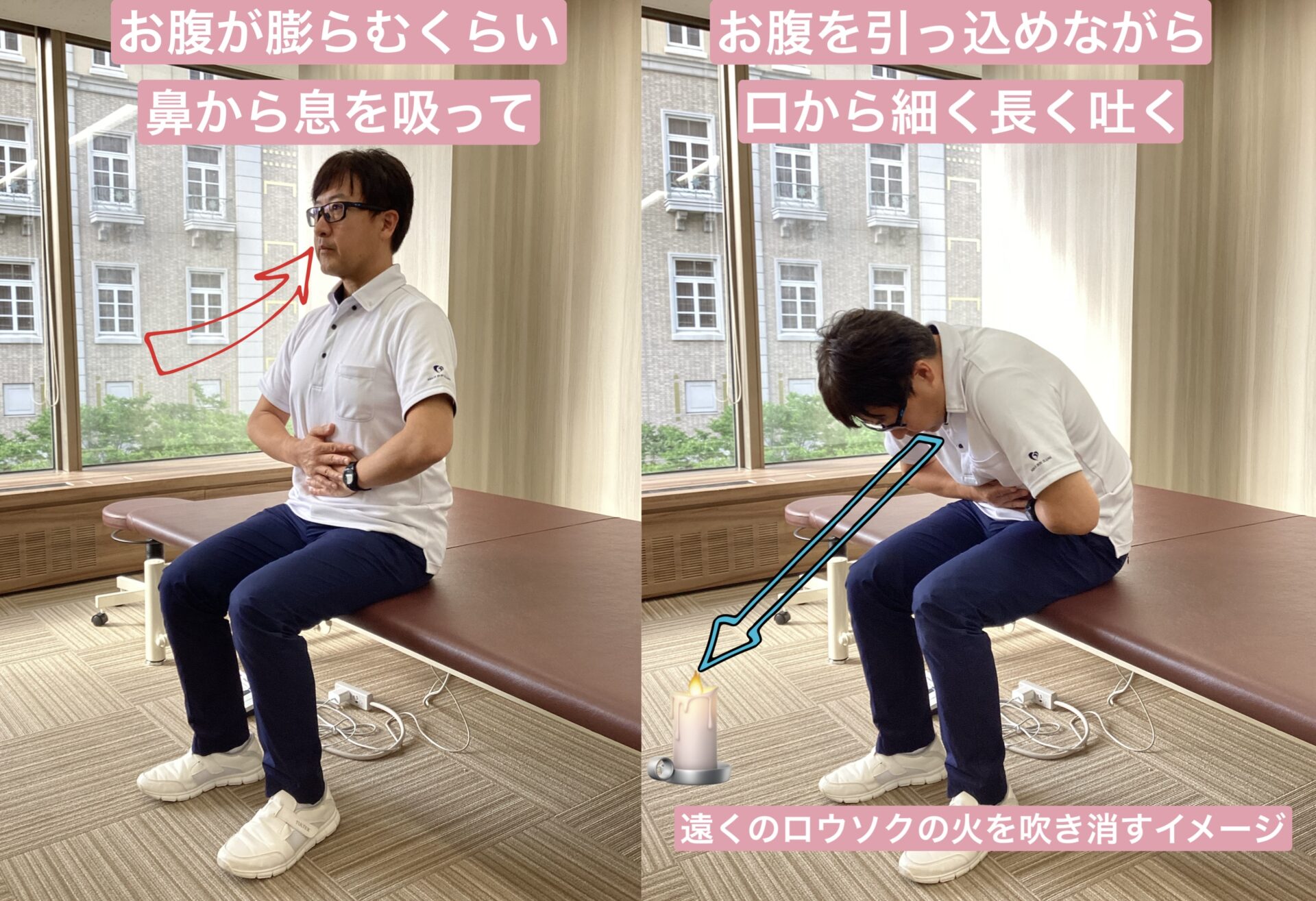

腹式呼吸の運動

毎日意識的な腹式呼吸を行うことで血圧を下げる効果が期待できます。

やり方は以下の通りになります。

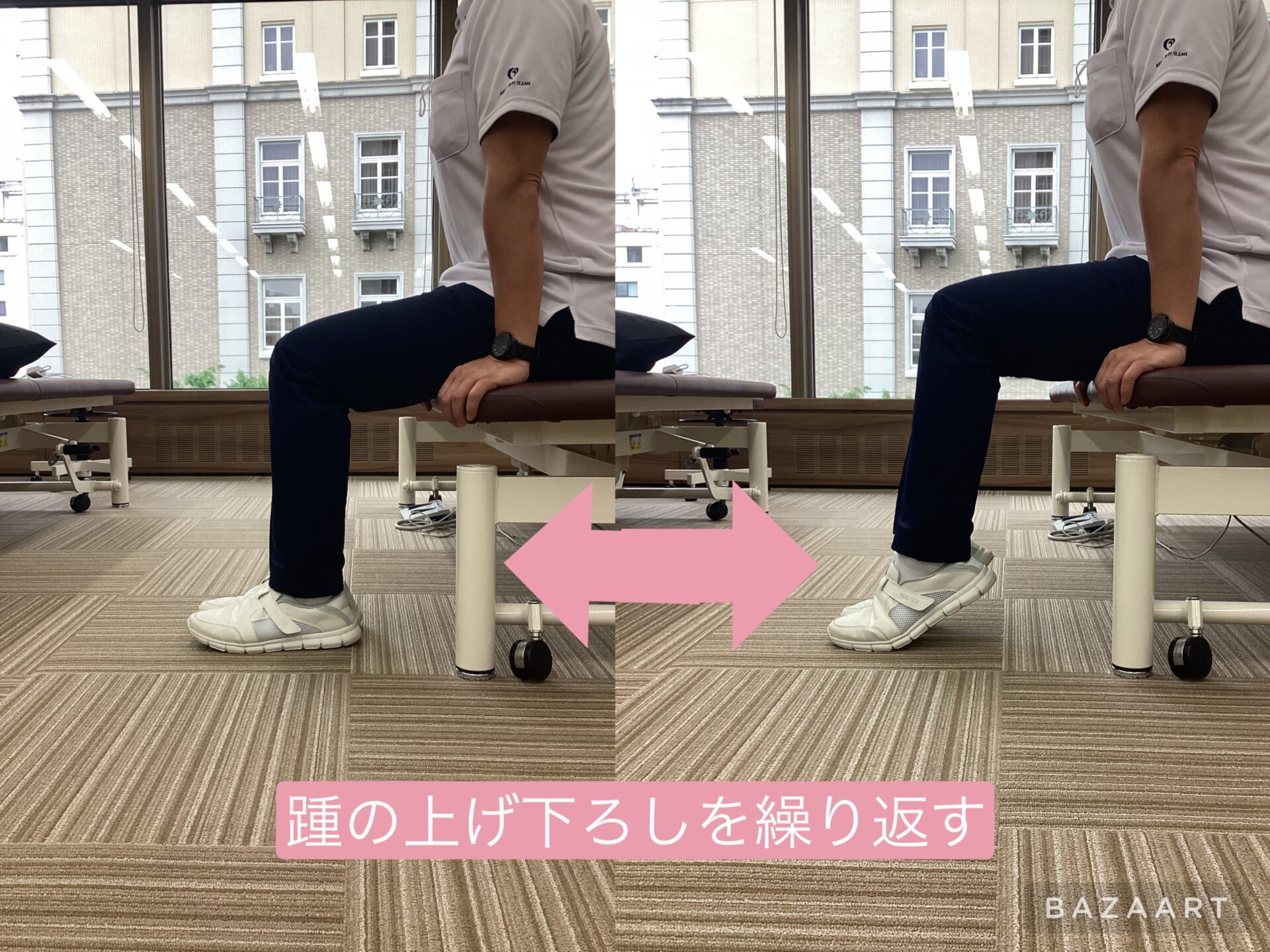

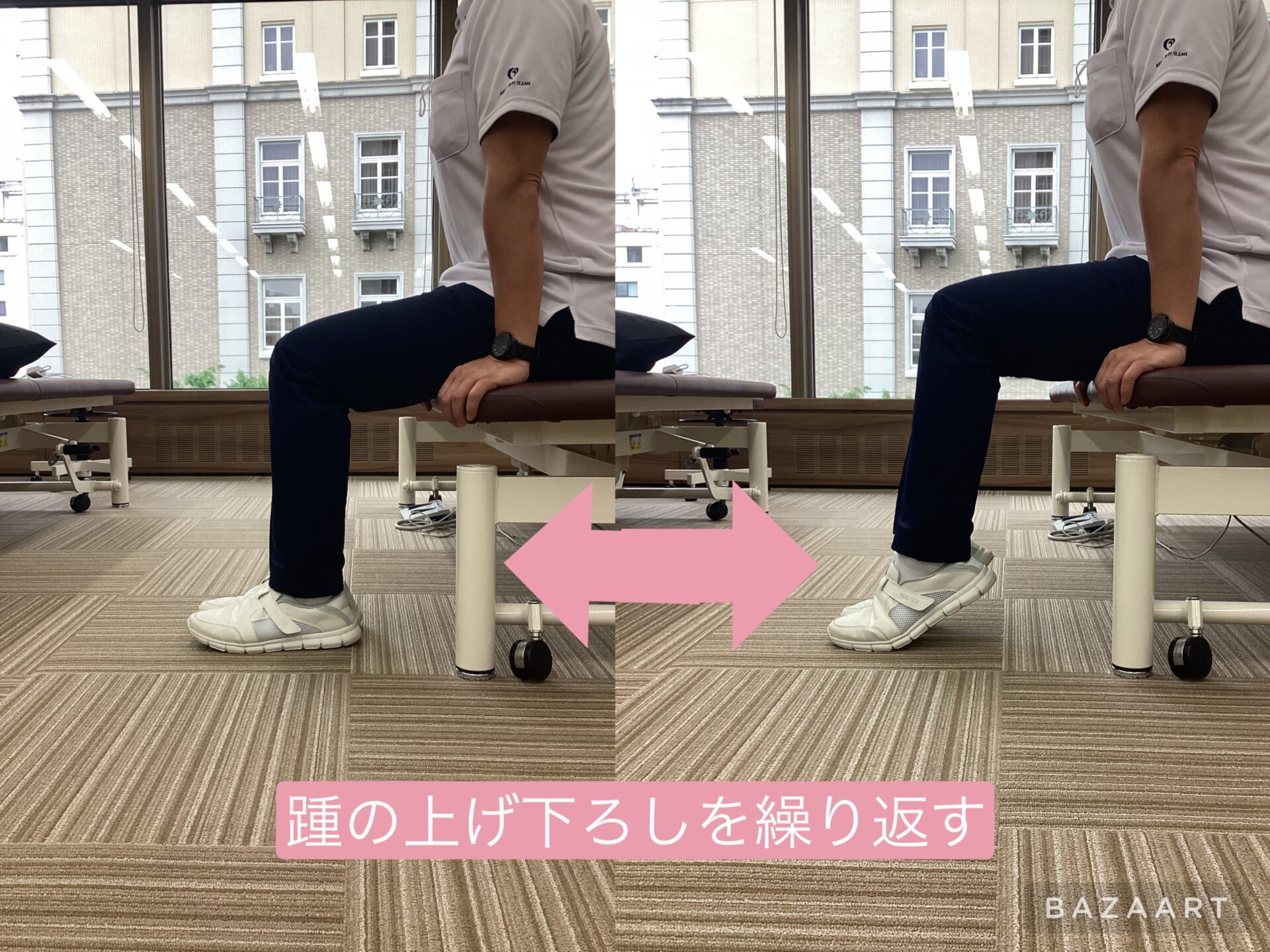

踵の上げ下ろしの運動

また自律神経が整い、血圧が安定する効果が期待できます。

やり方は以下の通りになります。

1.背筋をのばしたまま座り、でゆっくりと踵を上げる

2.息を吐きながらゆっくりと踵を下す。

ご家族様が支援できる日常生活の工夫

転倒予防:転倒はQOLを大きく低下させる原因になります。

本人様の身体状況に合わせて合わせて室内環境を整え、段差などを減らすなどの環境整備をしていただくと安心です。

ストレスを溜めない:一人で問題を抱え込まないことや、気分転換の時間が確保されることで血圧の変動を抑えられます。

睡眠時間の確保:睡眠不足が続くと、回復力が落ちる恐れがあります。

寝室の温度や明るさを調整し、快適に休める環境を作ることが大事です。

- こまめに声かけし、疲労を感じたら休むよう促す

- 寝室の温度や明るさを調整し、快適に休める環境を作る

- 規則正しい生活が血圧管理に大いに役立つ

よくある疑問とQ&A

多くの患者様やご家族様は血圧管理の続け方や再発予防に戸惑います。

ここでは、その疑問を丁寧に解説し、安心して日常を送る方法を示します。

最新データを基に、効果的な取り組みで負担を減らし、血圧管理の継続を後押しし、再発予防にも大きく寄与します。

血圧管理はいつまで続けるべき?

血圧を長期的に管理することで、脳梗塞の再発リスクを下げられます。

なぜなら安定した血圧が脳血管の負担を軽減し、回復を促すからです。

もし途中で管理を怠ると、合併症を引き起こす恐れがあります。

- 急性期から回復期、慢性期まで継続が基本

- 数値に波があれば医師へ報告し、治療方針を見直す

- 薬剤の減量は独断で行わず、必ず主治医の指示に従う

脳出血との血圧管理の違いは?

脳出血と脳梗塞では、血圧の扱いが異なります。

なぜなら脳出血は血管破裂が原因で、急性期においては血圧を速やかに下げる対策が必要になります。

ただし極端に下げすぎると、脳梗塞のリスクを高める可能性があります。

- 脳出血: 血管破裂防止のため、早めの降圧を重視

- 脳梗塞: 血流を保つ目的で、高めの血圧を一時的に許容

- 代替案: 発症タイプを正確に把握し、個々に合わせた調整を行う

トラブル・再発リスクへの対策

血圧が急上昇・急下降する時は、危険性が増します。

なぜなら血管が対応しきれず、再梗塞や血管破裂を起こす可能性があるからです。

もし不安定な状態が続く場合は、すぐ主治医に連絡し方針を見直すと良いです。

- 体調の小さな変化も記録し、連絡時に正確に伝える

- リハビリ中はこまめに休憩し、血圧を確認する

- 定期的な検査が重篤なトラブルを未然に防ぐ

まとめ

この章では、脳梗塞の血圧管理を振り返り、日常に落とし込む方法を整理します。

ここまで学んだ知識を組み合わせると、再発予防や生活の質向上に大きく役立ちます。

定期的な見直しと対策が、患者様やご家族様を支えます。

- 血圧管理は急性期・回復期・生活維持期の流れを意識する

- 適度な降圧と高血圧容認のバランスが重要

- 再発防止のため、生活習慣やリハビリを継続する

- 疑問点は主治医や医療スタッフへ早めに相談する

継続した取り組みが予後を大きく左右し、行動を起こせば、患者様の生活の質向は上します。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

細葉 隆

理学療法士

2006年に理学療法士免許を取得。

一般病院・訪問リハビリ・介護老人保健施設・通所リハビリと全てのステージで脳卒中を中心としたリハビリを経験。

2024年、公的保険で回復できなかったお客様の改善をしたいという想いから、脳神経リハビリセンター仙台に勤務。

私はこれまでに様々なお客様とそのご家族とリハビリを通して関わってきました。お客様の夢や目標に向かってチームとして、そしてセラピストとして携わってきました。私のモットーはお客様や家族の方と同じ方向を向き、寄り添いながら一緒に進んでいくことです。

脳神経リハビリセンターでは、充分な時間と最新の機材が整っており、リハビリを必要としている方の夢を叶える場所であると確信しています。

1回1回のリハビリを通じて、小さな変化や気付きに喜びを分かち合い、目標が達成に向けて一緒に頑張ってみませんか。

皆様との出会いを楽しみにしています。