お知らせ

NEWS

脳梗塞後、足がつるような症状がありませんか?

これは「痙縮」という後遺症の一つです。

この記事では、痙縮についてわかりやすく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、日々の不安を解消するヒントを見つけてください。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

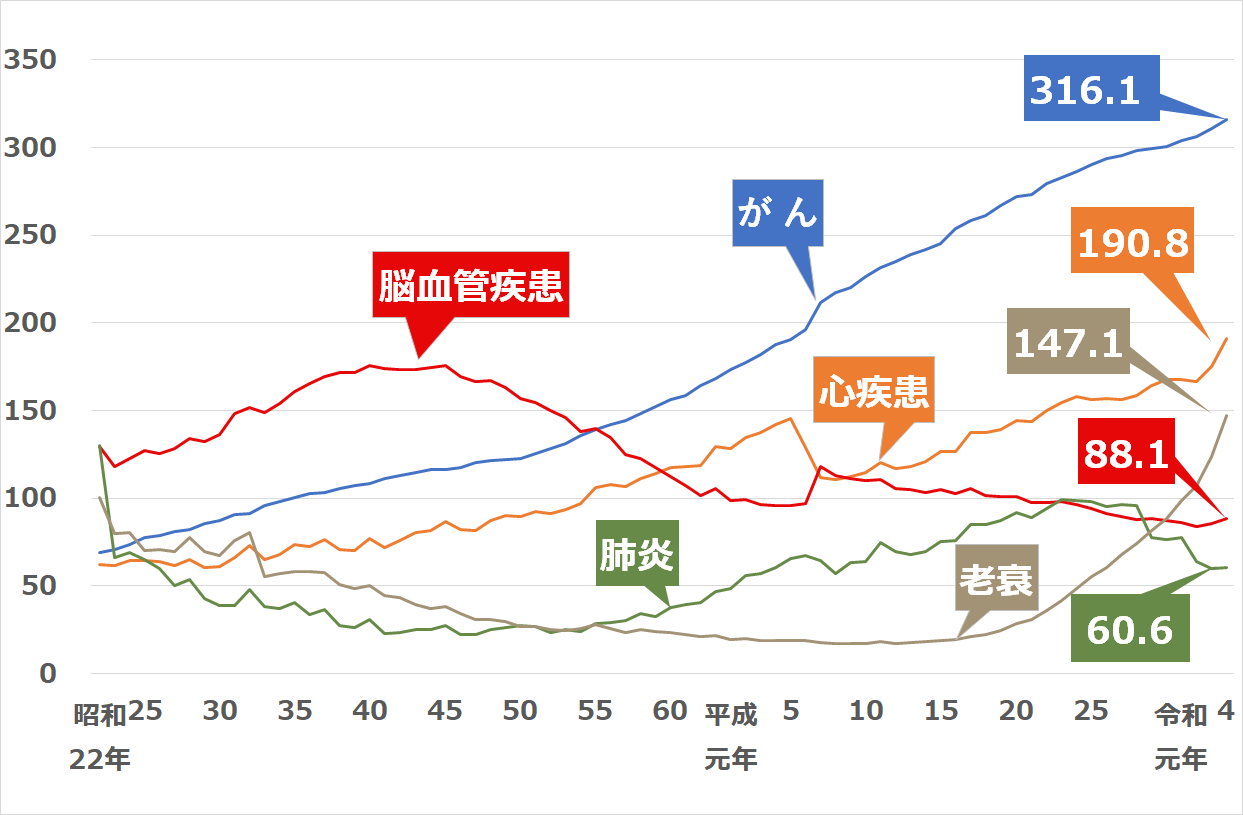

脳卒中についての統計

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

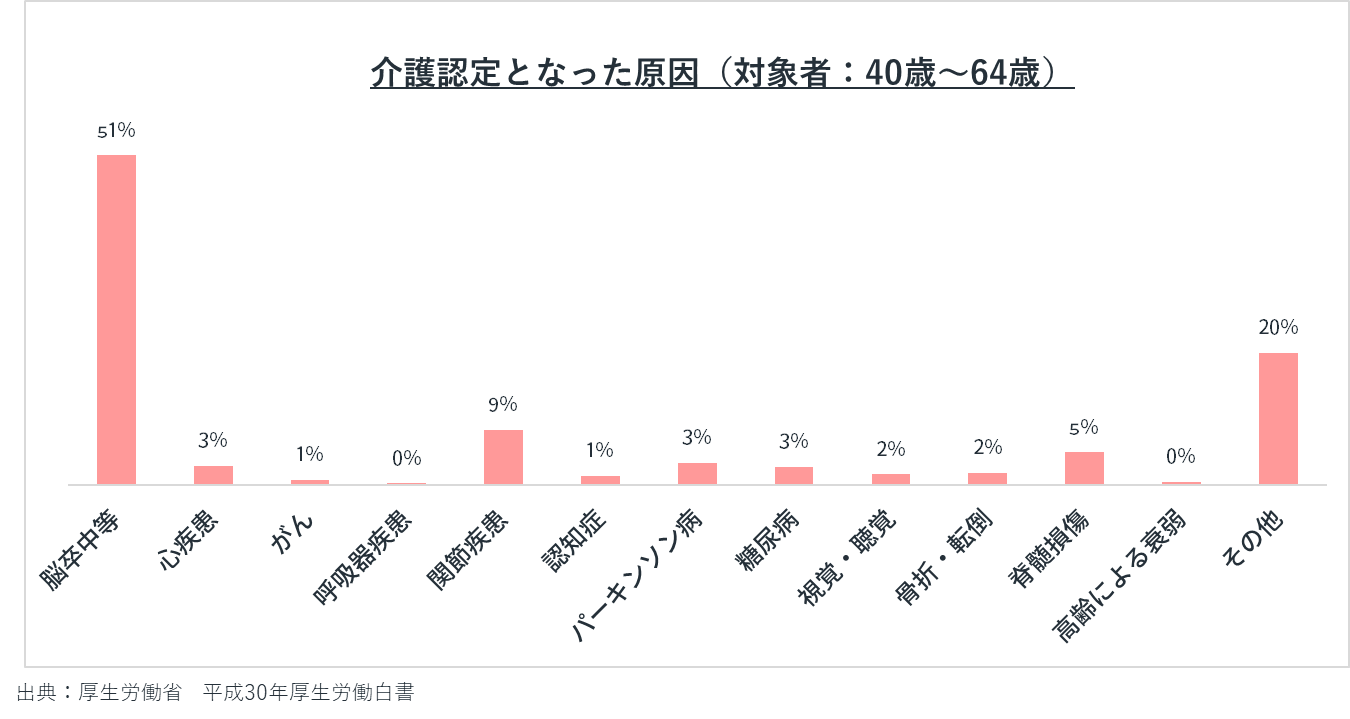

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞の概要と主な症状

「脳梗塞」とは、血管が詰まり血流が絶たれる状態です。

詰まった先の血管に血液が十分に送られず、脳細胞に必要な栄養分や酸素が行き渡らなくなります。

その結果、脳の神経細胞が部分的に死滅して、片側の手足の運動麻痺や感覚障害、言語障害など、さまざまな障害が起こります。

発症直後の対応は遅れると重い後遺症が残る恐れが生じます。

早期受診や最初の対応が回復に大きくかかわります。

代表的な初期症状は、下記の通りです。

- 片腕や片足に力が入りにくくなる

- ろれつが回らず言葉が出にくくなる

- 顔の片側が下がるなど表情の変化が出る

脳梗塞後の痙縮とは

脳梗塞の後遺症として、足がつるような症状が生じることがあります。

この章では、脳梗塞後の痙縮ついて解説します。

原因を知ることで、対策が可能となります。

痙縮が起こる原因

この項目では、脳梗塞後に痙縮が起こる原因を解説します。

神経の障害によって筋肉の緊張がコントロールできなくなることが主な原因です。

- 脳梗塞でダメージを受けた脳の部位から筋肉への指令がうまく伝わらない。

- 筋肉に過剰な緊張が起こり、動きにくくなる。

脳梗塞による痙縮(けいしゅく)の仕組み

痙縮とは、筋肉が無意識に収縮し、動きづらくなる状態をいいます。

これは脳からの抑制信号が届かなくなることで起こります。

- 脳卒中で損傷を受けた運動神経経路が正しく働かない。

- その結果、筋肉は常に緊張したままとなり、つりやすくなる。

- 痙縮の症状が続くと、関節の可動域も制限されやすい。

一時的なこむら返りとは異なり、痙縮は慢性化するリスクがあります。

治療にはリハビリだけでなく、医師による医学的処置も必要となる場合があります。

痙縮による日常生活への影響と対処法

痙縮は、日常生活のさまざまな動作に影響を及ぼします。以下に、主な影響とその対処法を示します。

- 歩行時のバランスが取りづらくなる:転倒リスクが高まるため、歩行補助具の使用や環境整備が有効です。

- 衣服の着脱が困難になる:着脱しやすい衣類を選ぶことで、日常のストレスを軽減できます。

- 入浴やトイレ動作が難しくなる:手すりの設置や介助の導入を検討しましょう。

これらの対処法を取り入れることで、痙縮による日常生活の不便さを軽減できます。

脳梗塞後の痙縮に対する主な対処法

この章では、痙縮に対する具体的な対処法をご紹介します。

セルフケアから医療的なアプローチを解説します。

すぐに実践できる方法もあるため、参考にしていただけますと幸いです。

セルフケア

以下のセルフケアを覚えておくと安心です。

- 筋肉をゆっくりと伸ばす。

- 軽くマッサージを行う。

- 温めることで血流が促進され、症状が和らぐ。

強く揉みすぎたり急に伸ばすと逆に痙縮を強める恐れがあるため、柔らかく行うことが重要です。

日常生活での予防ストレッチとリハビリ

痙縮を改善するには、日常的なストレッチが有効です。

無理のない範囲で継続することが大切です。

- ふくらはぎのストレッチ:壁に手をついてアキレス腱を伸ばす。

- 足裏のストレッチ:足の指を反らせて足底筋を緩める。

- 背中や掌のストレッチも連動して行うと効果的。

毎日2~3分の軽いストレッチでも継続することが重要です。

ボトックス療法(ボツリヌス治療)を含む医療的アプローチ

痙縮に対して、医師による治療が行われることがあります。

ボトックス療法は近年注目されている選択肢の一つです。

- ボツリヌストキシンを筋肉に注射し、過剰な緊張を緩和する。

- 効果は3〜4ヶ月のため、定期的な施術が推奨される。

- 治療後はリハビリと併用することで効果が高まる。

詳しくは専門医にご相談ください。

自費リハビリ施設で行う専門的なサポート

この章では、自費リハビリ施設で行われている運動麻痺への対応について説明します。

公的保険ではカバーしきれない個別性の高いアプローチを受けたい方にとって、重要な情報となります。

理学療法士・作業療法士による個別リハビリのメリット

保険外の自費リハビリ施設では、経験豊富なセラピストによる一人ひとりに合わせた支援が受けられます。

- 初回に詳細な評価を行い、原因を明確にする。

- 関節の柔軟性や筋力、姿勢、歩行などを総合的にチェックする。

- その上で、目標に応じた最適な運動プログラムを提案する。

保険制度の制限を受けず、希望に沿った頻度でリハビリが可能です。

当施設での取り組み事例と成功体験

リハビリロボットと徒手療法のハイブリッドアプローチが当施設の強みです。

当施設では、脳梗塞後の運動麻痺に対し、HAL(Hybrid Assistive Limb)単関節バージョンなどを活用した先進的なリハビリと、熟練セラピストによる徒手療法の両面からアプローチしています。

HALは筋電位の微細な動きを感知し、関節運動を支援します。

そこにセラピストの手技を組み合わせることで、一人ひとりの状態に最適なリハビリテーションが可能になります。

機器と人の技術を融合させたハイブリッド型リハビリが、より高い改善効果と満足度につながっています。

当施設では、脳梗塞後の痙縮に悩む多くの患者様をサポートしてきました。

脳神経リハビリセンターでの改善事例を紹介します。

1年半前にAVM(動静脈奇形)の破裂により脳出血を発症し、左片麻痺となりました。

急性期での治療後、約3ヶ月回復期病棟でリハビリをし退院されました。

当施設へは回復期病棟を退院直後にお越し頂きました。

立位で体幹を抗重力位(まっすぐ伸びた姿勢)で保てるようになり、それに伴い下肢の緊張も軽減を認めました。

非麻痺側を過剰に使用した振り出しのパターンも再学習を図り、内反も軽減しております。

裸足での歩行も反張膝・内反を抑えた状態で可能となりました。

SPS※では現在屋外の坂道まで可能となり、実用レベルの速さに近づいてきております。

↓↓↓詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

【発症後1年半】30代・女性・脳出血の改善事例

実際に目に見える成果があることで、患者様・ご家族様ともに安心感が得られます。

この章では、患者様やご家族様から寄せられるよくあるご質問にお答えします。

不安をそのままにせず、正しい知識を得ることで冷静な対応が可能になります。

よくある質問と回答

-

「HALを使ったリハビリはどんな人に向いていますか?」

HALは、脳から筋肉に送られる生体電気信号を検出し、関節運動をサポートする装置です。

自分の足で歩くことを目指している方や、徒手だけでは効果が限定的な方に特に適しています。

当施設では、HALと徒手リハビリを組み合わせて、より効果的なリハビリを実施しています。

- 「家族ができるサポートは何ですか?」

生活環境の整備や、転倒リスクを避ける工夫、日々の運動習慣の支援などが効果的です。

リハビリ内容を一緒に理解し、共に取り組む姿勢がとても励みになります。

まとめ

この記事では、脳梗塞後の痙縮の原因と対処法を解説しました。

脳梗塞後に足がつるような症状を引き起こす「痙縮」は、筋肉の過剰な緊張状態が原因です。

これは、脳から筋肉への指令が正しく伝わらないことで、筋肉が常に収縮しやすくなるためです。

痙縮は一時的なこむら返りとは異なり、慢性的な症状として現れることが多く、日常生活に支障をきたすこともあります。

適切なリハビリや医療的アプローチを行うことで、症状の緩和や改善が期待できます。

当施設では、HAL(Hybrid Assistive Limb)を用いた先進的なリハビリと、熟練のセラピストによる徒手療法を組み合わせ、一人ひとりの状態に合わせた最適なサポートを提供しています。

痙縮による不快な症状でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

必要なサポートを受けながら、日常生活の質(QOL)を高めていきましょう。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・井の頭恩賜公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

百瀬 義一

作業療法士

2007年に作業療法士免許を取得。回復期・生活期・介護施設・在宅と全てのステージでのリハビリを経験。

これまで脳血管疾患・運動器疾患・廃用疾患・難病など、多くの患者様のリハビリテーションに携わる。

2023年12月から脳神経リハビリセンター吉祥寺に勤務。

私は「少しでも利用者様のご希望を達成する事ができるリハビリ」を心がけています。自費領域でのリハビリテーションは病院でのリハビリとは違い、利用者様のご希望がはっきりとしていて、より切実である事が多いと感じています。リハビリ介入により少しでも利用者様のご希望や目標を達成することができるよう、精一杯のリハビリを行なってまいります。