お知らせ

NEWS

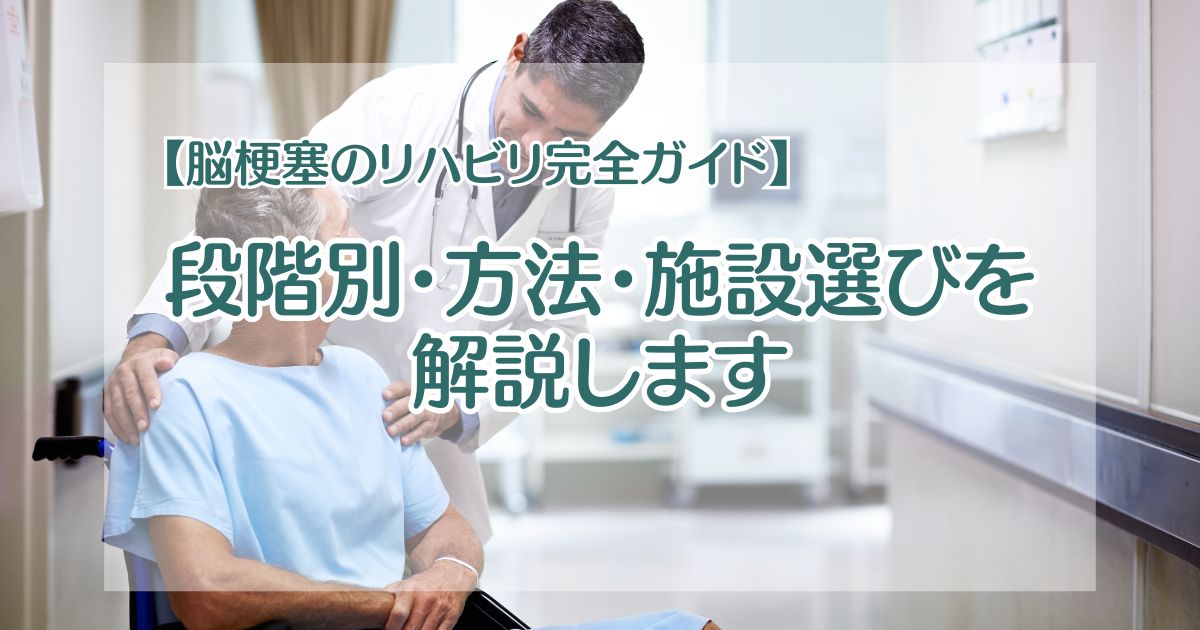

脳梗塞のリハビリ、何から始めるべきか迷っていませんか?

この記事では、脳梗塞のリハビリを段階別に解説します。

回復期・維持期の支援、自費リハビリ施設の選び方、ご家族様の役割まで網羅しています。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

脳梗塞は、血管が詰まり脳細胞が酸素不足で機能しなくなる深刻な病気です。

原因として、主に血管内壁が硬くなる“動脈硬化”が挙げられます。

数字から見た脳梗塞

脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、脳卒中の中で最も割合の大きい疾患です。

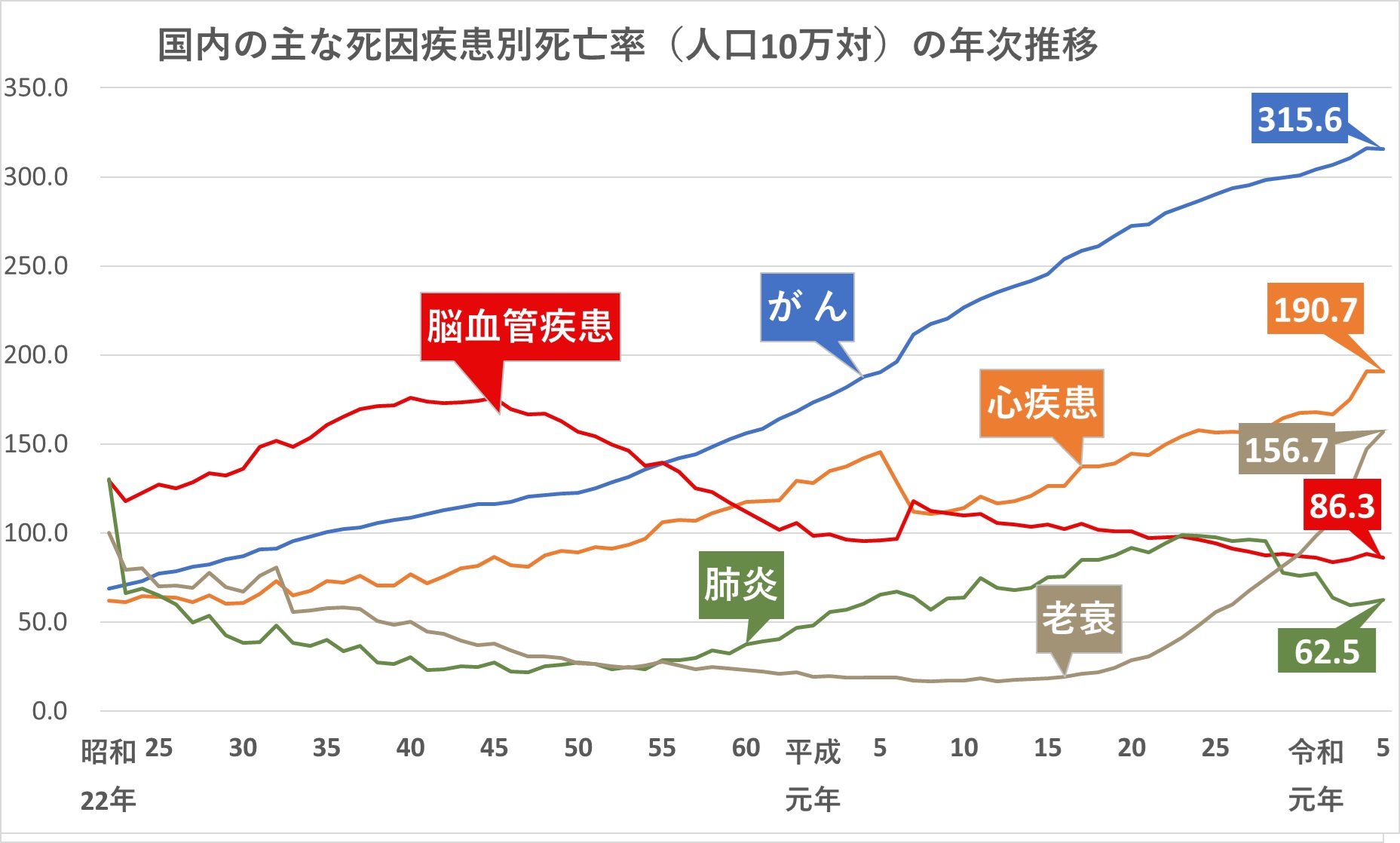

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

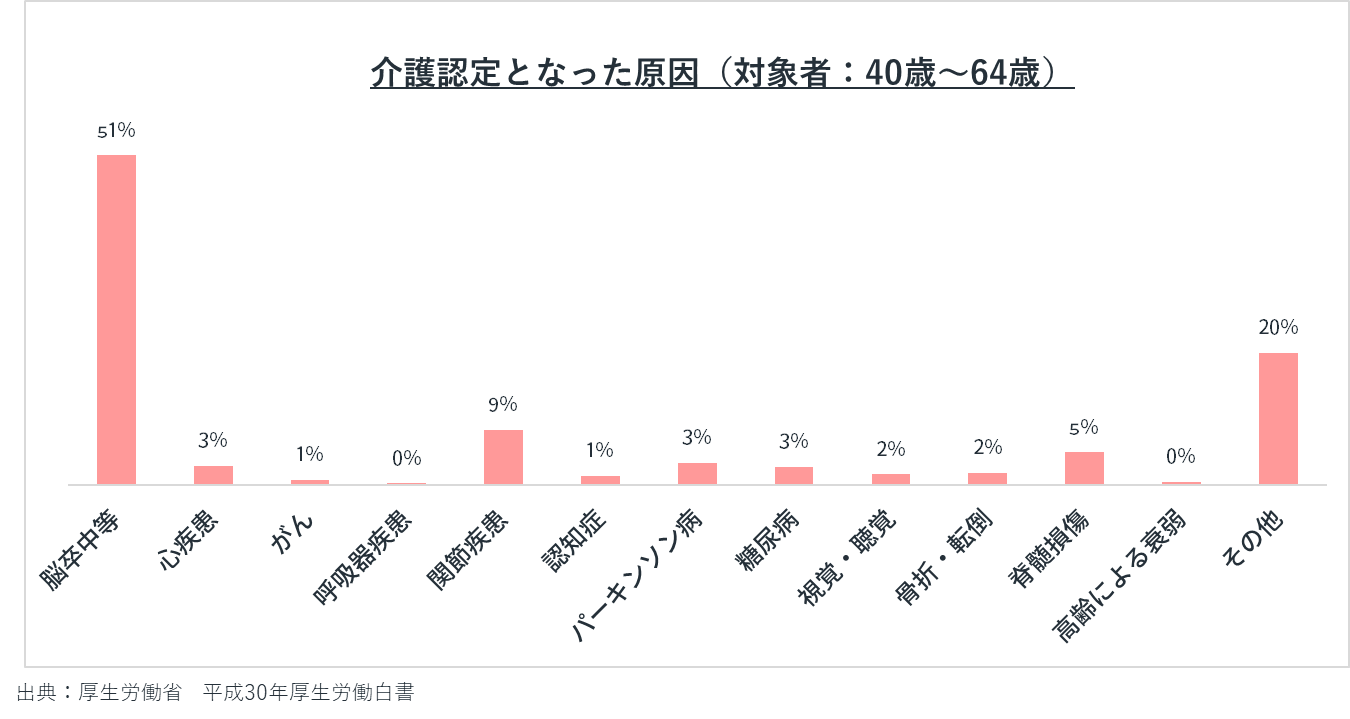

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

<

脳梗塞の概要と発症のメカニズム

この章では、脳梗塞の概要と発症メカニズムを紹介します。

血管が詰まる理由を理解し、早期発見の重要性を学びます。

発症の背景を知ると、ご家族様も防ぎ方を考えやすくなります。

まずは原因を把握し、生活習慣を改める機会を作りましょう。

先に理解しておけば、後遺症リスクへの対策が取りやすいです。

本章で基礎知識を学びましょう。

脳梗塞の定義と基本的な原因

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳が機能障害を起こした状態をいいます。

脳の血管が詰まると、酸素や栄養が脳細胞に届かなくなります。

特に、高血圧を放置すると血管が硬くなり、知らないうちに危険性が高まります。

脳梗塞の主な危険因子には、次のようなものがあります。

- 高血圧・糖尿病・動脈硬化・不整脈など

発症のメカニズムと前兆

脳梗塞は動脈硬化が進行して血管が狭くなることで起こります。

血管が狭くなると血栓(血の塊)ができやすくなります。

例えば動脈硬化が進むと、血管内部が狭くなり血栓や塞栓が生じやすくなります。

前兆症状である「一過性脳虚血発作(TIA)」とは、一時的に現れる症状で、短時間で消える特徴があります。

- 動脈硬化などによる血管の狭窄

- 血栓ができるタイミング

- TIA(短時間で消える症状)

脳梗塞の種類とその特徴

脳梗塞は主に3つの種類に分けられ、それぞれ原因や特徴が異なります。

ラクナ梗塞

ラクナ梗塞は小さな血管が詰まることで起きます。

- 日本人に多く、高血圧などが続くと発症しやすくなります。

- 小さな穿通枝動脈が詰まることで、微小血管がダメージを受けます。

血圧の管理や適度な運動で発症リスクを減らせます。

アテローム血栓性脳梗塞

動脈硬化などで大きな血管にプラーク(脂肪のかたまり)ができて起こります。

- 急性期の治療がとても重要で、放置すると重い後遺症につながります。

- 生活習慣を改善すれば、動脈硬化を防ぐ可能性があります。

心原性脳塞栓症

心臓で作られた血栓が脳へ運ばれて詰まります。

不整脈(特に心房細動)がある方に多く、急激に重症化する恐れがあります。

- 定期検診や抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)の使用で予防できる可能性があります。

注意点は、突然重度になることがある点です。

脳梗塞による後遺症の種類と影響

脳梗塞の後遺症は、脳の損傷部位により多岐にわたります。

運動・感覚・言語・認知・嚥下など、生活のあらゆる面に影響を及ぼします。

-

運動麻痺:

手足の片側が動かなくなることが多く見られます。 -

感覚障害:

痛みや温度の感覚が失われたり、しびれが出たりします。 -

言語障害:

言葉が出ない、相手の言葉が理解できないなどの症状が現れます。 -

高次脳機能障害:

記憶、注意、感情制御などに支障をきたします。

リハビリの重要性

脳梗塞は患者様の身体に深刻な影響を及ぼす可能性があり、効果的なリハビリテーションは回復過程において極めて重要です。

神経機能の回復のメカニズムはまだ解明されていないことも多いのですが、早期にリハビリテーションを開始することは、機能回復に重要な要因の一つと言われています。

また、リハビリテーションは身体機能の回復だけでなく、心理的・社会的な回復も意味しています。

その人がもともと行っていた日常生活をスムーズにおくれるようになることも重要とされています。

リハビリテーションの具体的なメリットやその裏付けについて解説していきます。

- 神経可塑性の促進

脳の可塑性とは、経験や学習によって脳が変化し、適応する能力のことです。

リハビリテーションは、脳の神経可塑性、つまり損傷後の脳が新たな神経経路を形成することなどを利用して、機能の再建を促進していく事を目指しています。

積極的なリハビリテーションは、損傷した脳領域の周辺での新たな神経経路の形成を助け、失われた機能の一部を回復させる可能性があります。

しかし、リハビリテーションに一貫性がなければ、その新しい神経接続は十分な繋がりを持てません。

リハビリテーションは、「反復性」と「一貫性」が大切です。

- 機能的回復の最大化

リハビリテーションプログラムは、患者様が失われた運動能力や言語能力を最大限に回復させることを目指します。

リハビリテーションとしては、理学療法、作業療法、言語聴覚療法が必要に応じて実施されますが、患者様一人ひとりに合わせたプログラムであることが大切です。

- 日常生活への再適応

リハビリテーションは患者様が社会に再適応し、自立した生活を送るためのサポートも行います。

これらは、脳卒中の患者様の生活の質を改善するために重要です。

リハビリテーションの早期開始は、特に重要で、機能的回復の可能性を大きく向上させるといわれています。

↓↓↓リハビリの重要性についてはこちらの記事をご覧ください。

【速やかな治療とリハビリの重要性】脳梗塞の急性期はどう対処する?

脳梗塞リハビリの段階と時期別アプローチ

リハビリは段階ごとに目的と内容が異なります。

この章では、急性期・回復期・維持期の3つの段階に分けて、具体的なリハビリの内容と注意点を解説します。

現在どの段階かを把握し、適切なリハビリに取り組むことが重要です。

急性期(発症直後~約2週間):廃用症候群の予防が最優先

急性期とは、発症直後から約2週間までの期間を指します。

この時期の最大の目的は、廃用症候群(はいようしょうこうぐん)の予防です。

そのため、急性期から身体を動かすことが重要です。

寝たきり状態が続くと、筋力や関節の柔軟性が急速に低下します。

それがリハビリの妨げとなり、回復のチャンスを逃してしまうことがあります。

- ベッド上での姿勢変換やストレッチ

- 離床訓練や座位保持の練習

- 呼吸練習や嚥下訓練

回復期(発症後1ヶ月~6ヶ月):機能回復のゴールデンタイム

回復期は、脳の回復力が最も高まる時期です。

失われた機能が一部戻ってくる可能性があり、リハビリの成果が見えやすい段階です。

しかし、無理をしすぎると疲労や転倒のリスクが高まります。

- 歩行訓練や筋力トレーニング

- 日常生活動作(ADL)の再獲得

- 言語や認知のリハビリも重要

維持期(在宅・施設):日常生活の自立と社会参加支援

維持期では、社会復帰や再発予防がテーマになります。

退院後に継続的なリハビリを行わないと、再発や生活の質の低下につながります。

ここでは「できることを増やす」より「できることを維持する」ことがポイントです。

- 自宅での運動習慣の継続

- デイサービスや訪問リハビリの活用

- ご家族様による声かけや同行支援

リハビリの始め方・タイミングと注意点

急性期のリハビリは、発症後48時間以内に開始が推奨されます。

ただし、出血性変化や不安定な病状の場合は、医師の判断を仰ぎ慎重に開始されることが一般的です。

無理なリハビリは、かえって症状を悪化させるリスクがあります。

医師・リハビリ専門職との連携で安全な方法を選ぶことが大切です。

脳梗塞リハビリの方法と内容:身体・言語・認知への対応

リハビリと一口に言っても、目的や内容は多岐にわたります。

この章では、理学療法・作業療法・言語療法などの基本的なアプローチに加えて、認知機能への対応や在宅リハビリの注意点まで詳しく解説します。

患者様ごとに最適な方法を見つけるヒントになるでしょう。

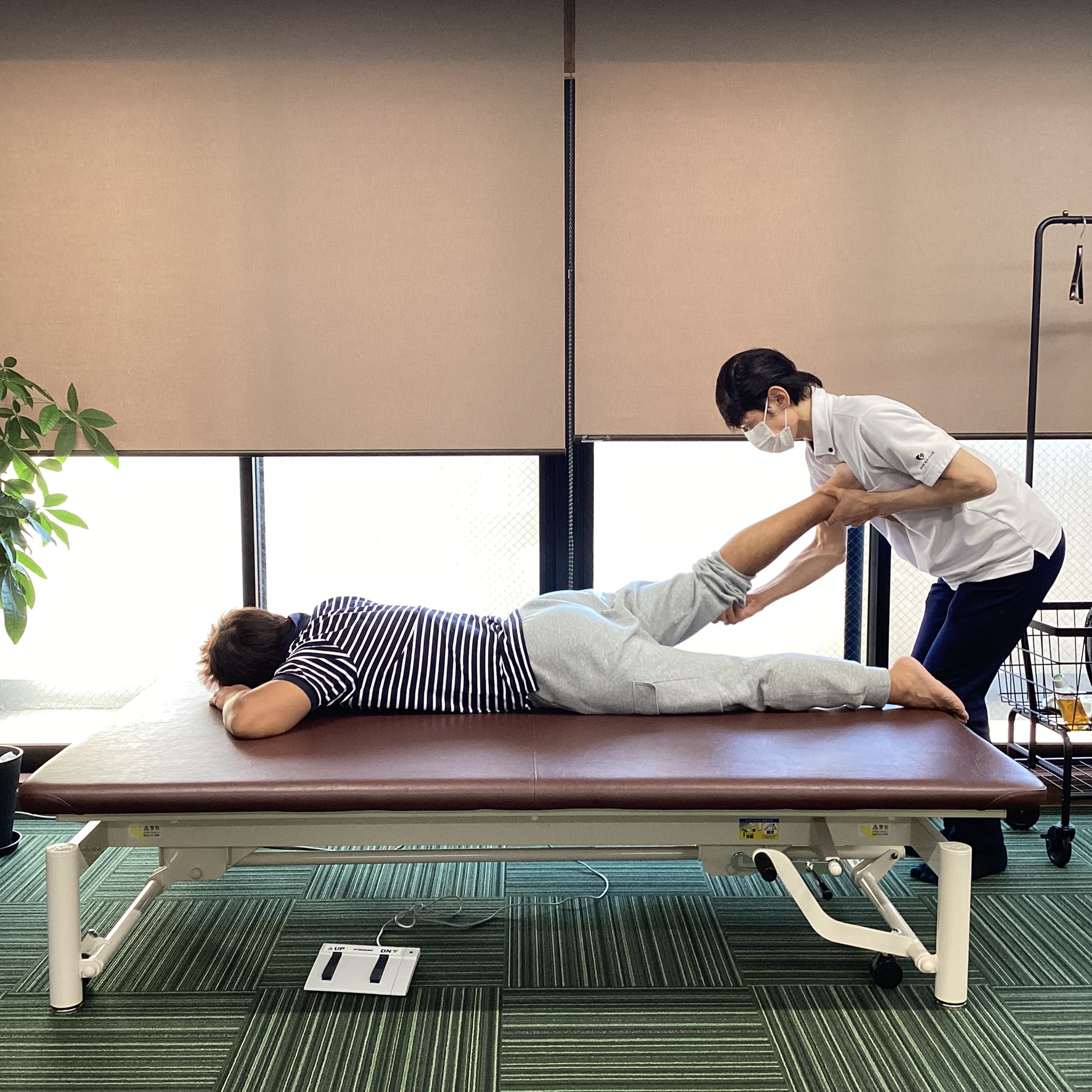

理学療法(PT)による身体機能回復

理学療法とは、筋力・関節・バランスの回復を目指すリハビリです。

主に立ち上がりや歩行の改善を目的に行われます。

発症直後の寝たきり予防から、回復期には歩行訓練や段差の昇降練習へと進化していきます。

- 筋力トレーニング(大腿部・体幹部)

- 歩行訓練(平地/屋外/階段)

- バランス訓練(立位保持・移乗練習)

作業療法(OT)で日常生活の自立支援

作業療法とは、生活動作を中心としたリハビリです。

箸を持つ、服を着る、トイレに行くなど、生活に直結する動作の回復を目指します。

自宅での生活に備える意味でも、回復期から維持期にかけて重要性が高まります。

- 食事やトイレなどのADL訓練

- 調理や洗濯などのIADL訓練

- 利き手の代替動作や補助具の活用指導

言語療法(ST)で会話・嚥下機能の改善

言語療法は、話す・理解する・飲み込む機能を訓練する分野です。

言葉が出にくい、飲み込みにくいなどの症状に対し、訓練と指導が行われます。

回復には時間がかかりますが、訓練次第で社会復帰が大きく前進します。

- 発声・発音の練習

- 文章理解・指示動作のトレーニング

- 嚥下体操や姿勢指導

高次脳機能障害への対応とリハビリの工夫

高次脳機能障害とは、記憶・注意・判断などの認知機能に障害が生じることです。

見た目ではわかりにくいため、適切な評価と対応が必要です。

放置すると誤解や孤立を生み、QOL(生活の質)の低下に直結します。

- 記憶の補助(メモ・アラーム)

- 注意・集中の訓練(短時間で区切る)

- 誤認や誤動作への環境調整

自宅でできるリハビリとその注意点

在宅リハビリは、維持期での機能維持や再発予防に効果的です。

ただし、自己流で無理をすると逆効果になる場合があります。

誤った姿勢や過度な反復運動は、関節痛や疲労を悪化させるリスクがあります。

専門職による指導や動画サポートの活用をおすすめします。

自費リハビリ施設の選び方と保険との違い

自費リハビリ施設は、医療保険や介護保険では受けられないサービスを提供します。

この章では、保険内との違いや、自費施設を選ぶ際のポイント、費用の考え方について詳しく説明します。

患者様の回復段階やご家族様の希望に合った選択をサポートします。

保険適用のリハビリ(病院・介護施設)の特徴

保険内リハビリは、一定の条件下で公的費用で受けられるサービスです。

主に病院や介護施設で提供され、医師の指示のもとに実施されます。

ただし、時間や回数に制限があるため、患者様の回復意欲に見合ったリハビリが継続できない場合があります。

- 診療報酬に基づく期間制限(最大180日など)

- 内容は標準化され、個別対応が難しいことがある

- 集団リハビリやレクリエーション中心になりやすい

自費リハビリ施設とは?対象者と特徴

自費リハビリとは、医療保険や介護保険に依存しない自由なリハビリです。

発症から半年以上経過した方や、より高い目標を持つ方が主な対象です。

時間・内容ともに柔軟な設計が可能で、目標達成に集中できるのが特長です。

- 時間制限がなく、希望に応じて内容調整が可能

- 完全マンツーマンの対応が基本

通所/訪問/オンライン:自費リハビリの提供形態

自費リハビリは、通所・訪問の形態があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的と状況に合わせて選びましょう。

- 通所:リハビリ設備が整っており、集中しやすい

- 訪問:移動が困難な方に適しており、生活環境で実施できる

自費リハビリ施設で行うリハビリのメリット

自費リハビリは、保険外だからこその自由度と高い成果が魅力です。

費用は1回あたり1〜3万円程度が相場で、施設や内容によって差があります。

費用面の不安を感じる方も多いですが、通所頻度の調整で対応できます。

脳神経リハビリセンターでの脳梗塞患者様の改善事例をご紹介します。

ご利用までの経緯

仕事のため、外国へ帰省するとのことで、ジョギングや全力疾走したいということで、当センターの利用を開始いただきました。

リハビリ終了前はご自宅近所をジョギングできるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年4カ月】40代男性・脳梗塞・右片麻痺の改善事例

自費リハビリの選び方とチェックポイント

自費施設を選ぶ際は、施設の理念と担当者の施術技術の質が最重要です。

過去の実績や改善事例、相談のしやすさも重要な判断材料になります。

- 改善事例の数と内容が明示されているか

- 担当者が国家資格を持つセラピストか

- 見学・無料体験の有無

- 通いやすさと継続可能性(立地や時間)

よくある質問(FAQ)とご家族様へのアドバイス

脳梗塞のリハビリには多くの疑問や不安が伴います。

この章では、患者様やご家族様から寄せられる代表的な質問と、現場からのアドバイスをお伝えします。

正しい情報を得て、焦らず安心してリハビリに向き合うためのヒントをお届けします。

リハビリはどのくらいで効果が出ますか?

個人差はありますが、回復期の3ヶ月間が最も改善が見込める時期です。

しかし、半年を過ぎても改善は十分に見られるため、諦める必要はありません。

期待しすぎると焦りや落ち込みにつながります。

短期目標と中長期目標を分けて設定することをおすすめします。

やってはいけない運動や行動はありますか?

無理な運動や転倒リスクのある行動は避けるべきです。

特に、関節が固まっていたり、筋力が低下している段階では注意が必要です。

- 急に立ち上がる・階段を手すりなしで使う

- 片麻痺側に荷重をかけすぎる

- 疲労時のリハビリ強行

リハビリに前向きになれないときはどうすれば?

リハビリの効果が見えづらいときは、気持ちが沈みやすくなります。

そのままでは意欲が低下し、成果も出づらくなってしまいます。

「今日できたこと」を一緒に振り返る習慣が有効です。

写真や記録を使って小さな変化を可視化する方法も効果的です。

ご家族様ができる具体的なサポート方法

リハビリの成否には、ご家族様の支えが大きく関わります。

できる範囲で日常生活や気持ちの面を支えることで、患者様の意欲を引き出すことができます。

- 前向きな声かけを心がける

- できたことを一緒に喜ぶ

- 食事・入浴・外出などのサポートを手助けする

- 介助に無理を感じたら専門職に相談する

施設見学・相談のタイミングと流れ

施設見学は早めがおすすめですが、急性期病院から回復期病院への転院時期は早いため、退院後のリハビリ施設選びも並行して準備しておくと安心です。

選択肢が限られる前に複数の施設を見ておくことで、納得した上での判断が可能になります。

見学の際は、回復事例・担当者の説明・施設の雰囲気などを確認しましょう。

まとめ

脳梗塞のリハビリは、発症直後から維持期まで長期間にわたる支援が必要です。

患者様ご本人の努力だけでなく、ご家族様の理解と協力も回復への大きな力となります。

リハビリ方法の選択や施設の比較など、判断が難しい場面も多くあります。

- 急性期:廃用症候群を防ぐため、早期離床が重要

- 回復期:身体機能・言語・認知の回復を促す集中期間

- 維持期:自宅や施設での維持リハビリと再発予防

- 自費リハビリ:保険外でも質の高いマンツーマン支援が可能

- ご家族様の声かけと環境整備が回復意欲を左右する

「できるだけ早く動き出すこと」が、将来の生活の質を左右します。

迷ったときは、専門家へ相談することから始めましょう。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

山下 彰

理学療法士

2007年に理学療法士免許を取得後、社会医療法人大道会ボバース記念病院に10年勤務し、脳神経、整形、小児疾患などに10年以上関わり、日本でも貴重な一人一人の個別性を重視した機能改善をできる治療技術教育の整った環境で、入院と外来ともに60分のリハビリテーションを経験してきた。

治療と研究の研鑽としては、国際ボバース成人片麻痺上級講習会を修了(2011年、2012年)し、臨床神経生理学および神経科学分野での研究にて博士(医学)を取得。

臨床では、これまで急性期~維持期の脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わってきている。

研究では、効果的なリハビリを実現するために経頭蓋磁気刺激(TMS)や誘発筋電図を用いた脳-脊髄への新しいヒトの神経可塑性誘導法の開発および脳―脊髄の運動学習メカニズムの解明に関する論文および学会発表を行っている。

教育では、様々な医療機関や講習会等での実技指導、養成校での非常勤講師などを行なってきた。

研究業績に関しては「researchmap」に記載。自身の自費リハビリを実施する質の基礎となっているのは、現在の保険診療システムでは経験できない発症から6か月~20年以上経過された方々への60分の外来治療と治療効果を検証するための研究経験である。

私は「お客様のご希望を達成できるよう全力でサポートするリハビリ」を心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成に向けて全力でサポートさせて頂きます。