お知らせ

NEWS

「手足のつっぱりがつらい…」「思うように動かせない」──痙縮の悩みは、日常生活に大きく影響します。

この記事では、症状を和らげる“コントロール”の具体策として、リハビリを中心にした最新のアプローチを解説します。

お読みいただき、痙縮と前向きに向き合えるヒントとしていただければ幸いです。

痙縮とは何か?【まず“仕組み”を理解することから始めよう】

痙縮の正しい理解は、リハビリの効果を高め、生活の質を守る第一歩です。

この章では、痙縮の基本知識や発生の仕組み、他の似た症状との違いについて解説します。

間違った理解が誤った対応につながる前に、基礎から一緒に確認しましょう。

痙縮の定義と起こる仕組み

痙縮とは、脳や脊髄の損傷により筋肉が過剰に緊張し続ける状態を指します。

これは筋肉自体の異常ではなく、運動を司る神経系の障害が原因です。

筋肉を緩める信号がうまく届かず、力が抜けなくなることで、手足が勝手に曲がる・伸ばせないといった症状が起こります。

- 原因は中枢神経(脳・脊髄)の損傷

- 筋肉の異常収縮ではなく神経からの信号異常

- 筋肉が動かすときに急激に緊張し、動かしにくくなる

脳卒中や脳性麻痺など代表的な原因疾患

痙縮は、脳卒中・脳性麻痺・脊髄損傷・外傷性脳損傷などの後遺症としてよく見られます。

脳や脊髄のどの部位が傷ついたかによって、出現部位や重症度が異なります。

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血)

- 脳性麻痺(出生時の低酸素など)

- 脊髄損傷(事故・転倒)

- 外傷性脳損傷(頭部打撲)

「麻痺」「拘縮」「痙縮」の違いを理解しよう

混同されがちな3つの用語を整理することは、適切な対応に直結します。

- 麻痺とは:筋肉が動かせない状態(神経からの指令が届かない)

- 拘縮とは:関節が硬くなり、動かせなくなる状態

- 痙縮とは:筋肉の緊張が過剰になり、勝手に動く状態

痙縮と拘縮を混同すると、誤ったケアで悪化するリスクがあります。

生活に及ぼす影響と進行リスク

痙縮は見た目の変化だけでなく、日常生活動作・介護量・精神面にまで影響を及ぼします。

- 衣服の着脱や入浴、トイレ動作が困難になる

- 見た目が気になり外出や交流を避ける

- 精神的ストレスや意欲の低下につながる

適切な介入により、コントロールは可能です。

早期の理解と対応が将来を左右します。

痙縮をコントロールする目的とは?【“治す”から“支える”視点へ】

痙縮をコントロールする目的は、「完治」を目指すことではありません。

「生活の質を維持し、少しでも動きやすい身体を支えること」が、リハビリにおいて最も重要な視点です。

ここでは、コントロールの必要性や放置のリスク、最終的な目標について詳しく解説します。

なぜコントロールが必要なのか

痙縮は、放置すると徐々に身体機能を低下させていきます。

そのため、「治す」のではなく「緩やかに制御する」という考え方が大切です。

- 関節が固まり、動作が困難になる

- 痛みや筋緊張が強くなり、生活動作が妨げられる

- 拘縮や変形など、二次的な障害が進行する

コントロールを怠ると、リハビリの効果も得にくくなる恐れがあります。

放置による拘縮・介助量の増加リスク

痙縮を放置することで、「自立した生活」から遠ざかってしまうケースが多く見られます。

特に、ご家族様による介助が必要な場面では、以下のような影響が出ます。

- 移乗や移動の介助に時間と負担がかかる

- 入浴や更衣など、日常生活動作の支援が増える

- 介護者の身体的・精神的な負担が増す

このような悪循環を防ぐには、早期からのアプローチが鍵となります。

コントロールの目標は「生活の質の維持と向上」

リハビリで目指す痙縮のコントロールには、明確なゴールがあります。

それは、「生活の中でご本人らしさを取り戻すこと」です。

- 動きやすい姿勢を維持できる

- 介助量が減り、ご家族様の負担が軽くなる

- 趣味や外出などの活動に意欲が持てる

完璧を求めず、「できることを増やす」視点が大切です。

次の章では、こうした目標を支える「リハビリテーションの具体的方法」について詳しく解説します。

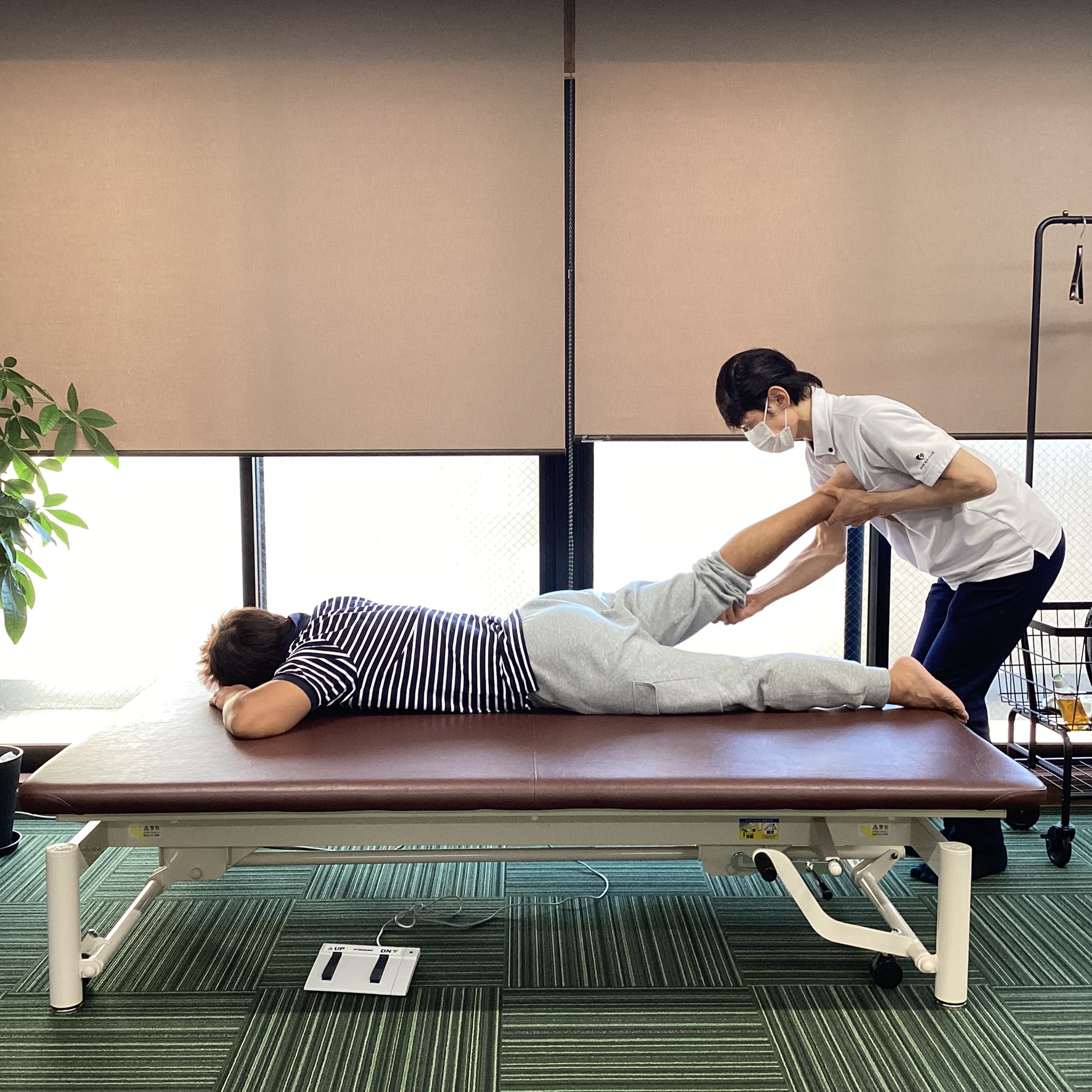

リハビリテーションでできること【コントロールの中心的役割】

痙縮のコントロールには、リハビリテーションが中心的な役割を果たします。

筋肉の過緊張を和らげることで、動きやすさを取り戻し、日常生活の質を高めることが目的です。

この章では、具体的なリハビリの方法や実践上の工夫について、わかりやすく解説していきます。

関節可動域訓練・ストレッチの実践ポイント

痙縮により縮こまった筋肉をほぐし、関節の柔軟性を保つために、毎日のストレッチと関節可動域訓練が欠かせません。

- 1日1回以上、反動をつけずにゆっくりと動かす

- 痛みの出ない範囲で、徐々に動かす範囲を広げていく

- 関節ごとの動きに応じた正しい方向で行う

- 専門職によるフォーム指導を受けたうえで実施

- 増悪時は直ちに中止し再評価

誤ったフォームは逆効果となる可能性があるため注意が必要です。

生活動作に直結するタスク指向型訓練

リハビリは、単なる運動ではありません。

「食事」「着替え」「移動」などの動作に直結した訓練が重要です。

例えば、スプーンを持ち上げる動作、ズボンを履く動作など、日常動作を再現して練習します。

これにより、「できる動き」へと結びつきやすくなります。

装具療法と姿勢管理で動きやすい環境づくり

姿勢や歩行の安定性を保つためには、装具やクッションによる身体サポートが効果的です。

- 足首の動きを支える短下肢装具

- 座位保持のための座面クッション

- 手関節の角度を保持するスプリント

正しい姿勢が保たれることで、筋緊張の偏りを抑えることにもつながります。

振動刺激や温熱などの療法の役割

痙縮を一時的に緩和するために、物理的な刺激を活用する方法もあります。

- 振動刺激:深部筋に働きかけ、過剰な緊張をやわらげる

- 温熱療法:血流促進と筋の柔軟性を高める

ただし、振動刺激や温熱療法の効果や適応は個人が差あります。

また、過度な刺激や長時間の加温は逆効果となる場合もあります。

そのため、リハビリ専門職の指導のもとで活用することが重要です。

家庭でできるセルフケアと記録の工夫

日々の取り組みを継続するには、家庭でのセルフケア習慣が不可欠です。

- 毎日の決まった時間にストレッチをする

- 鏡を見ながら姿勢を確認する

- 記録ノートに動作の変化や感覚をメモする

これらの取り組みが、ご自身の変化を実感するヒントになります。

継続しやすい方法を一緒に見つけていきましょう。

自費リハビリ施設で行うリハビリのメリット

自費リハビリは、保険外だからこその自由度と高い成果が魅力です。

費用は1回あたり1〜3万円程度が相場で、施設や内容によって差があります。

費用面の不安を感じる方も多いですが、通所頻度の調整で対応できます。

脳神経リハビリセンターでの改善事例を紹介します。

ご利用までの経緯

脳出血発症後1年1か月経過され、歩行はT字杖にて自宅内自立しておられましたが、左側の杖に寄りかかるように左体幹を傾けて歩行されており、カーペットなどでは右足の引っかかりによってバランスを崩すことがあり、軽介助が必要でした。

屋外歩行はご家族付き添いの元、プラスチック短下肢装具と杖を使用して、短距離を歩行練習されている状況でした。

ご本人様のご希望は最終的には屋外を一人で装具なしで杖だけで歩きたいとのことでした、当センターの利用を開始いただきました。

リハビリ実施後、歩行時の足趾と足関節の痙縮による急激な動きが改善されたことで、リハビリ7回目の時点で近位監視での独歩が可能となりました。

屋外歩行は、大きめの装具から足首周りの小さな柔らかい装具で以前より安定して屋外杖歩行が250m-600まで歩行できるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年1か月】60代男性・YD様・左脳出血の改善事例

自費リハビリの選び方とチェックポイント

自費施設を選ぶ際は、施設の理念と担当者の施術技術の質が最重要です。

過去の実績や改善事例、相談のしやすさも重要な判断材料になります。

- 改善事例の数と内容が明示されているか

- 担当者が国家資格を持つセラピストか

- 見学・無料体験の有無

- 通いやすさと継続可能性(立地や時間)

↓↓↓自費リハビリ施設の料金相場と選び方についての詳しい解説はこちらの記事をご覧下さい。

【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!

医療的アプローチとリハビリの連携【症状に応じた組み合わせ】

この章では、痙縮のコントロールにおいて、医療的治療とリハビリテーションをどのように連携させるかについて説明します。

医学的アプローチだけでも、リハビリだけでも不十分なケースが多いため、それぞれの役割と相乗効果を正しく理解することが重要です。

内服薬・注射療法の目的と効果

医療的アプローチでは、ボツリヌス療法や内服薬が多く使用されます。

これらの目的は「痙縮そのものをなくす」ことではなく、リハビリを実施しやすくする状態を作ることにあります。

- ボツリヌス療法:過剰な筋緊張を一時的に緩和

- 内服薬:中枢性・末梢性の痙縮に対して広く使用される

- 使用中は副作用への注意も必要

注意: 薬物だけで日常生活の質を大きく改善するのは難しいことが多いです。

ITB療法・末梢神経縮小術など高度医療の適応

高度な症状や他の方法での改善が困難な場合、ITB療法(バクロフェン持続髄注)や

末梢神経縮小術が選択肢となります。

ただし、末梢神経縮小術は研究段階で、国内症例はごく少数であり、一般的ではありません。

ただし、これらの方法は一定の侵襲を伴うため、事前の評価と医師との十分な相談が不可欠です。

リハビリとの併用で得られる相乗効果

薬物や手術だけで症状が大きく改善することは少なく、リハビリとの併用が鍵となります。

「リハビリを効かせるために医療を使う」という視点が重要です。

- ボツリヌス注射後のROM訓練で筋緊張を維持

- 薬の効果が現れる期間に合わせてトレーニングを強化

- 装具やセルフケアの取り入れで再発防止

“どちらか一方”ではなく“連携”が鍵になる

「薬が効かないからリハビリに頼る」「リハビリが続かないから薬に頼る」という考えは危険です。

それぞれが役割を果たしつつ、連携してこそ最大の効果が得られます。

リハビリ職・医師・看護師・薬剤師など、チーム全体での情報共有と連携が不可欠です。

継続的なコントロールのためにできること【ご本人・ご家族様・専門職の協力体制】

この章では、痙縮の長期的なコントロールに向けて、患者様・ご家族様・支援者がどのように連携して日常生活を整えていくかをご紹介します。

それぞれの立場でできることを明確にし、無理なく支え合うための具体策を解説します。

患者様ご本人が意識できる日々の工夫

痙縮と向き合う日常では、ご本人のちょっとした意識と習慣が、コントロールの質を左右します。

- 起床・就寝前にストレッチを習慣化する

- 入浴後など筋肉が緩む時間帯にセルフケアを行う

- 日誌をつけて状態の変化に気づけるようにする

日々の変化を「見える化」することで、リハビリや医療との連携も円滑になります。

ご家族様による見守りとサポートのコツ

ご家族様のちょっとした関わりが、患者様のモチベーション維持と安全な生活環境づくりにつながります。

- 過介助を避け、できることはご本人に任せる

- 転倒や姿勢の崩れを防ぐ住環境の整備を行う

- 感情の起伏に寄り添い、無理にポジティブを押し付けない

自立支援の視点を持ったサポートが、長期的にはQOLの向上に繋がります。

地域のリハビリ・医療支援資源を活用しよう

家庭内だけでの対応に限界を感じたら、地域の制度や専門職の支援を活用することが重要です。

情報収集を怠らず、必要に応じてサービスを組み合わせることで負担を軽減できます。

チームで考える“長期管理計画”の立て方

痙縮は短期的な治療ではなく、数年単位での管理が求められます。

そのためには、専門職との継続的なコミュニケーションが欠かせません。

- 目標設定をリハビリスタッフ・医師・本人・家族で共有する

- 月単位・季節単位など時間軸を考慮した進捗確認

- 状態の変化に応じた再評価と対応策の柔軟な見直し

「一度決めたら終わり」ではなく、継続的な見直しが重要です。

まとめ

痙縮のコントロールには、正確な理解と多面的なアプローチが欠かせません。

本記事では、痙縮の定義や原因、リハビリの役割、医療との連携、そして日々の継続的な工夫までを網羅的にご紹介しました。

痙縮の症状を単に「治す」ことではなく、日常生活に支障をきたさないよう“支える”という視点が大切です。

ご本人様とご家族様、そして専門職が連携し、個々に合った対策を続けることで、QOL(生活の質)を大きく向上させることが可能です。

- 痙縮とは、筋肉の緊張が高まり、動きづらさを引き起こす状態

- 原因には脳卒中や脳性麻痺などがあり、進行すれば生活に大きな影響を及ぼす

- リハビリは痙縮コントロールの中心であり、日々の訓練とケアが重要

- 医療との併用で効果を高めることができるが、片方に偏らず連携が鍵

- ご本人様・ご家族様・専門職が協力し、長期的な管理を目指す

「どうしたら良くなるのか分からない」と悩む方は、一人で抱え込まず、

信頼できるリハビリ施設や専門職へ早めに相談することをおすすめします。

本記事が、痙縮と向き合う皆様にとって、前向きな一歩となれば幸いです。

症状や治療の可否は、医師など専門職の診察・評価により個別に判断されます。

掲載内容は、最新の研究動向により変更される場合があります。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

山下 彰

理学療法士

2007年に理学療法士免許を取得後、社会医療法人大道会ボバース記念病院に10年勤務し、脳神経、整形、小児疾患などに10年以上関わり、日本でも貴重な一人一人の個別性を重視した機能改善をできる治療技術教育の整った環境で、入院と外来ともに60分のリハビリテーションを経験してきた。

治療と研究の研鑽としては、国際ボバース成人片麻痺上級講習会を修了(2011年、2012年)し、臨床神経生理学および神経科学分野での研究にて博士(医学)を取得。

臨床では、これまで急性期~維持期の脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わってきている。

研究では、効果的なリハビリを実現するために経頭蓋磁気刺激(TMS)や誘発筋電図を用いた脳-脊髄への新しいヒトの神経可塑性誘導法の開発および脳―脊髄の運動学習メカニズムの解明に関する論文および学会発表を行っている。

教育では、様々な医療機関や講習会等での実技指導、養成校での非常勤講師などを行なってきた。

研究業績に関しては「researchmap」に記載。自身の自費リハビリを実施する質の基礎となっているのは、現在の保険診療システムでは経験できない発症から6か月~20年以上経過された方々への60分の外来治療と治療効果を検証するための研究経験である。

私は「お客様のご希望を達成できるよう全力でサポートするリハビリ」を心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成に向けて全力でサポートさせて頂きます。