お知らせ

NEWS

脳出血後「どこまで改善するのか」と不安を抱える患者様やご家族様は少なくありません。

この記事では改善の見込みや回復段階、リハビリ方法をわかりやすく解説します。

是非、ご一読ください。

脳出血の罹患者

脳出血は、脳梗塞・クモ膜下出血などとともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

また脳出血は、脳卒中全体の約2割を占める疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

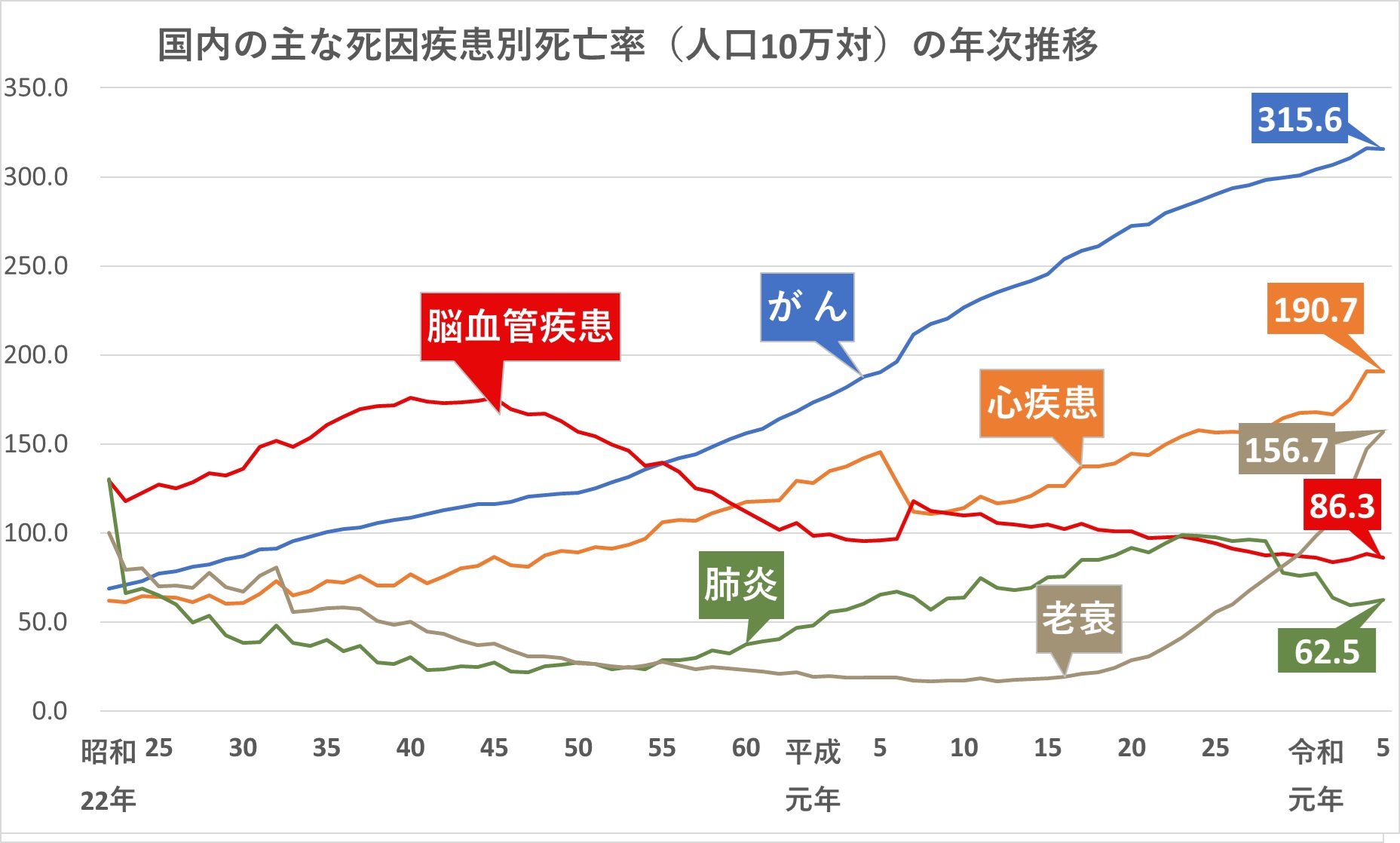

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

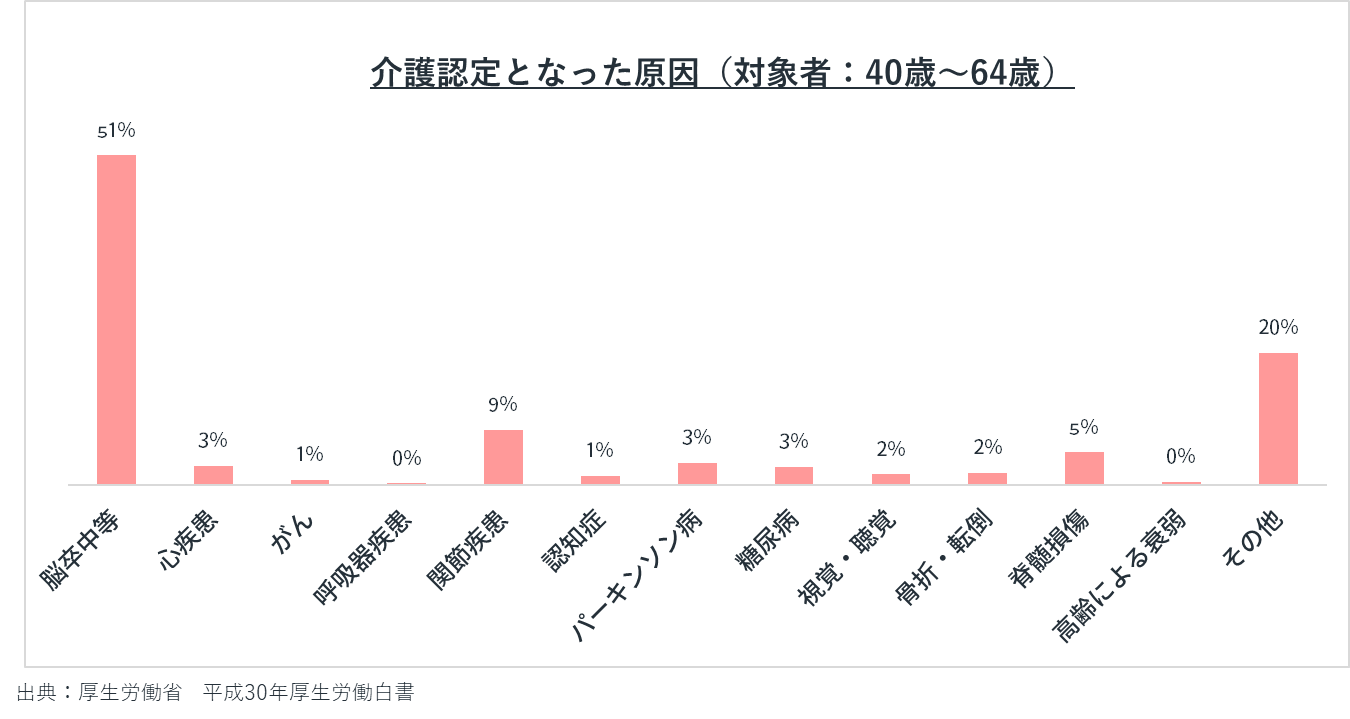

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

脳出血の改善見込みを理解するための基本知識

この章では、脳出血の原因や仕組み、改善の見込みを左右する要因、そして予後を考える際の重要な視点について解説します。

患者様やご家族様が現実的な見通しを理解し、前向きな取り組みへとつなげるための基盤となる知識です。

脳出血とは?発症の原因と仕組み

脳出血とは、脳内の細い血管が破れて出血し、脳組織を圧迫することで発症する病気です。

主な原因は高血圧であり、糖尿病や喫煙習慣、過度の飲酒もリスクを高めます。

出血により脳細胞がダメージを受け、運動麻痺や言語障害などの後遺症が生じる可能性があります。

脳出血は一度起こると自然に吸収されにくく、治療とリハビリの両面で対応が必要です

。特に初期は脳浮腫や再出血といった合併症も起こりやすいため、迅速な対応が求められます。

改善の見込みを左右する主な要因(部位・出血量・年齢・全身状態)

脳出血後の改善見込みは一律ではなく、複数の要因によって変化します。

以下に代表的な要素をまとめます。

- 出血の部位:運動をつかさどる大脳の損傷は麻痺が強く残りやすい。

- 出血量:大量出血ほど脳への圧迫が大きく、回復が難しくなる。

- 年齢:若年層は神経の回復力が高く、改善しやすい傾向がある。

- 全身状態:高血圧や心疾患の管理が不十分だと再発リスクが高まる。

このような要因が組み合わさり、同じ脳出血でも回復度合いは大きく異なります。

ただしリハビリを早期かつ継続的に行うことで、予測以上の改善が見込める場合もあります。

↓↓↓部位ごとに症状が違うことについての解説は、こちらの記事をご覧下さい。

脳出血の部位ごとに違う症状と治療【リハビリの重要性も解説します】

予後を考えるうえで大切な視点(完全回復と生活の再獲得の違い)

脳出血からの回復を語る際に重要なのは「完全に元通りになること」と「生活の自立を取り戻すこと」を区別して考えることです。

すべての症状が消えるケースは少ないですが、工夫やサポートを組み合わせれば日常生活の多くは取り戻せます。

例えば、手足の細かい動きが難しくても、体幹を安定させる練習で歩行が改善することがあります。

言葉が出にくくても、表情やジェスチャーで意思を伝えられるようになることもあります。

このような視点を持つことは、患者様とご家族様に安心感を与え、継続する力を支える大切な要素です。

脳出血後の回復過程と改善の段階

この章では、脳出血後にどのような回復過程をたどるのかを解説します。

急性期、回復期、生活期という三つの段階を理解することは、患者様やご家族様がリハビリの目標を立てるうえで重要です。

それぞれの段階には役割があり、適切な取り組みを行うことで改善の見込みを高められます。

急性期(発症~2週間):命を守り合併症を防ぐ時期

急性期とは、脳出血の発症からおおむね2週間程度までの時期を指します。

この時期は命を守ることが最優先であり、血腫の除去手術や血圧管理などの医療的介入が中心となります。

また、長期臥床による合併症を防ぐ目的で、早期からのリハビリが始まります。

具体的には体位変換や関節可動域訓練が行われ、関節のこわばりや褥瘡の予防が図られます。

急性期に適切な管理を行わないと、その後の回復が大きく制限される可能性があるため注意が必要です。

回復期(発症後2週間~6か月):神経の可塑性を活かしたリハビリの中心期

回復期は、脳出血発症からおよそ6か月までの期間を指します。

この時期は神経の可塑性が最も高く、新しい回路が形成されやすいため、集中的なリハビリが有効です。

代表的な取り組みは以下の通りです。

- 歩行練習:体幹の安定を高め、再び自立歩行を目指す。

- 上肢機能訓練:日常生活に必要な手の動作を繰り返し練習する。

- 言語訓練:失語症や発声障害に対して、コミュニケーションを取り戻す。

この時期に質の高いリハビリを積み重ねることは、将来の生活自立度に直結します。

反対に十分な訓練が行えない場合は、改善の余地を逃してしまう可能性もあります。

生活期(発症6か月以降):残存機能を維持・強化し生活の質を高める時期

生活期は、発症から半年以上経過した後の長期的な段階です。

急性期や回復期で得られた機能を維持しながら、生活の質を高めることが目的となります。

具体的には、日常生活動作の練習や福祉用具の活用、運動習慣の定着が中心です。

これにより、社会参加や在宅生活の安定が可能となります。

自費リハビリや訪問リハビリを活用することで改善と維持を両立させることが可能です。

患者様とご家族様がこの段階を理解して取り組むことは、再発予防と生活の安定につながります。

脳出血による主な後遺症と改善の可能性

この章では、脳出血によって生じやすい代表的な後遺症と、それぞれの改善の見込みについて解説します。

患者様やご家族様が直面しやすい症状を理解し、回復の目標を立てるための参考になります。

症状は多岐にわたりますが、適切なリハビリを継続することで生活の質を高める可能性があります。

運動麻痺・感覚障害の改善見込み

脳出血後に最も多く見られる後遺症が運動麻痺です。

片麻痺によって歩行や手の操作が困難になることがあります。

感覚障害も併発すると、転倒や外傷のリスクが増加します。

改善のためには、早期からの歩行練習や感覚刺激を用いた訓練が有効です。

完全に回復しない場合もありますが、補助具や生活環境の工夫で自立度を高めることが可能です。

言語障害・嚥下障害の回復に向けた取り組み

言語障害とは、言葉を理解したり発する力が低下する状態です。

嚥下障害は飲み込みに問題が生じ、誤嚥性肺炎のリスクを伴います。

これらの症状は患者様の日常生活や社会参加を大きく制限します。

改善のためには言語療法士による発声訓練や発語練習、嚥下体操が行われます。

完全な改善が難しい場合でも、コミュニケーション補助ツールや食事形態の工夫で生活を安定させられます。

視覚障害や高次脳機能障害の特徴と改善の限界

脳出血の部位によっては視野の欠損や複視が残ることがあります。

また、高次脳機能障害とは注意力や記憶力、判断力が低下する状態を指し、社会復帰の妨げとなることがあります。

これらの症状は回復に時間がかかり、完全に改善しないこともあります。

ただし、リハビリを通じて代償手段を身につけることで生活の不便を軽減できます。

例として、メモやタイマーを活用し記憶を補う工夫があります。

軽い後遺症が残るケースと生活への影響

軽度の後遺症が残るケースでは、外見上は回復して見えても疲労感や集中力の低下に悩む方が多くいます。

そのため「周囲から理解されにくい障害」として孤独感を抱えることもあります。

継続的な運動習慣や環境調整を行うことで、社会参加や家庭生活を支えることが可能です。

患者様とご家族様が正しい知識を持ち、必要に応じて自費リハビリや地域の支援制度を活用することで、長期的に安定した生活を維持できます。

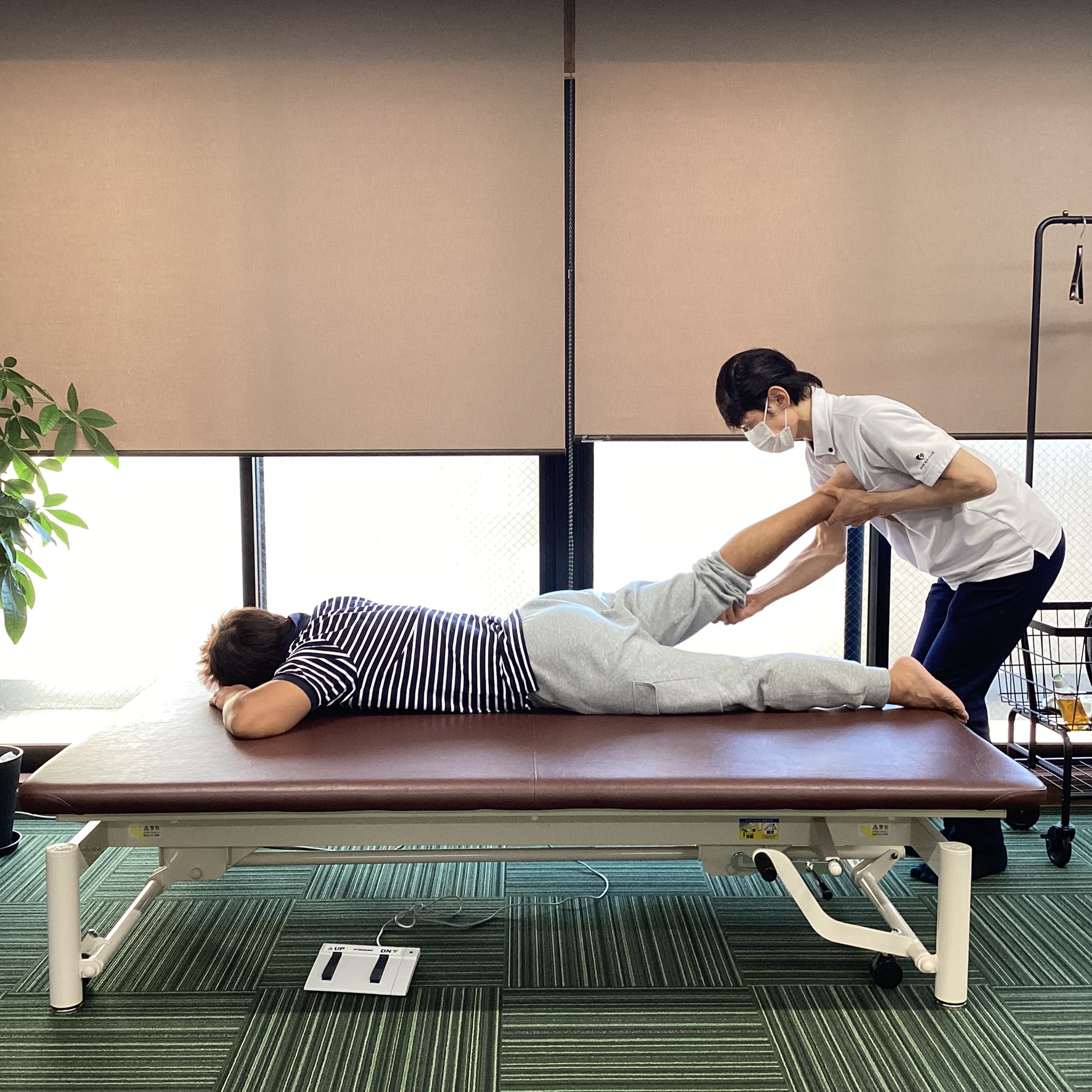

改善を促すリハビリと最新アプローチ

この章では、脳出血後の改善を最大化するためのリハビリの取り組みと、近年注目される最新の治療法について解説します。

患者様とご家族様が「どのような選択肢があるのか」を理解することで、前向きな行動につなげられます。

従来の訓練に加えて先進的な手法を活用することが、生活の質を高める鍵となります。

質の高い動作を繰り返す重要性(神経の再学習)

脳は新しい動きを繰り返すことで神経回路を再構築します。

これを「神経の可塑性」と呼び、リハビリ効果の基盤となります。

単に動かす回数を重ねるのではなく、正しい姿勢や質の高い動作を繰り返すことが重要です。

例えば、歩行では手足だけでなく体幹を安定させながら練習することが、将来的な転倒予防にもつながります。

質を意識した取り組みは回復の幅を広げます。

在宅や自費リハビリ施設で行えるサポート内容

退院後も継続的にリハビリを行うことは欠かせません。

近年では自費リハビリ施設や訪問リハビリを利用する方も増えています。

具体的なサポート内容は以下の通りです。

- 個別プログラム:症状や生活状況に合わせたオーダーメイドの訓練。

- 歩行・バランス訓練:日常生活での自立度を高めるための練習。

- 自主トレ指導:自宅で安全に継続できる運動方法の提供。

- ご家族様への介助指導:安心して在宅生活を送るための支援方法。

自宅にいながらリハビリを継続できる環境を整えることで、改善の可能性を高められます。

最新の治療選択肢(ロボットリハビリ・再生医療の可能性)

近年は技術の進歩により、従来では難しかったアプローチが実現しています。

代表的なものにロボットリハビリと再生医療があります。

ロボットリハビリでは、装着型機器を用いて歩行や手の動作を繰り返し練習できます

正確な動きをサポートするため、効率的な神経再学習が期待できます。

再生医療はまだ臨床研究段階ですが、幹細胞を活用して損傷した神経を再生させる取り組みが進んでいます。

完全な実用化には時間が必要ですが、将来的な希望につながります。

ご家族様ができる支援と環境づくり

患者様が安心して回復を続けるためには、ご家族様の関わりが不可欠です。

特に在宅生活では日常環境の工夫が改善を左右します。

代表的な支援の例を以下に示します。

- 転倒予防のための住環境整備(手すりの設置や段差解消)。

- 食事や入浴など生活動作の見守りと部分的な介助。

- リハビリ意欲を維持するための声かけや心理的サポート。

ご家族様が安心できる環境を整えることは、患者様のモチベーションを高め、改善の可能性を広げます。

自費リハビリ施設で行うリハビリのメリット

自費リハビリは、保険外だからこその自由度と高い成果が魅力です。

費用は1回あたり1〜3万円程度が相場で、施設や内容によって差があります。

費用面の不安を感じる方も多いですが、通所頻度の調整で対応できます。

脳神経リハビリセンターでの改善事例を紹介します。

ご利用までの経緯

脳出血発症後1年1か月経過され、歩行はT字杖にて自宅内自立しておられましたが、左側の杖に寄りかかるように左体幹を傾けて歩行されており、カーペットなどでは右足の引っかかりによってバランスを崩すことがあり、軽介助が必要でした。

屋外歩行はご家族付き添いの元、プラスチック短下肢装具と杖を使用して、短距離を歩行練習されている状況でした。

ご本人様のご希望は最終的には屋外を一人で装具なしで杖だけで歩きたいとのことでした、当センターの利用を開始いただきました。

リハビリ実施後、歩行時の足趾と足関節の痙縮による急激な動きが改善されたことで、リハビリ7回目の時点で近位監視での独歩が可能となりました。

屋外歩行は、大きめの装具から足首周りの小さな柔らかい装具で以前より安定して屋外杖歩行が250m-600まで歩行できるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年1か月】60代男性・YD様・左脳出血の改善事例

まとめ|脳出血の改善見込みを正しく理解して前向きに取り組むために

脳出血の回復は、出血の部位や年齢など多くの要因に左右されます。

しかし早期から質の高いリハビリを行い、生活環境を工夫することで、生活の自立や社会参加は十分に目指せます。

大切なのは「完全に治すこと」だけでなく「できることを増やすこと」です。

患者様とご家族様が前向きに取り組むことで、改善の可能性は必ず広がります。今日からできる一歩を大切にしてください。

症状や治療の可否は、医師など専門職の診察・評価により個別に判断されます。

掲載内容は、最新の研究動向により変更される場合があります。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

山下 彰

理学療法士

2007年に理学療法士免許を取得後、社会医療法人大道会ボバース記念病院に10年勤務し、脳神経、整形、小児疾患などに10年以上関わり、日本でも貴重な一人一人の個別性を重視した機能改善をできる治療技術教育の整った環境で、入院と外来ともに60分のリハビリテーションを経験してきた。

治療と研究の研鑽としては、国際ボバース成人片麻痺上級講習会を修了(2011年、2012年)し、臨床神経生理学および神経科学分野での研究にて博士(医学)を取得。

臨床では、これまで急性期~維持期の脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わってきている。

研究では、効果的なリハビリを実現するために経頭蓋磁気刺激(TMS)や誘発筋電図を用いた脳-脊髄への新しいヒトの神経可塑性誘導法の開発および脳―脊髄の運動学習メカニズムの解明に関する論文および学会発表を行っている。

教育では、様々な医療機関や講習会等での実技指導、養成校での非常勤講師などを行なってきた。

研究業績に関しては「researchmap」に記載。自身の自費リハビリを実施する質の基礎となっているのは、現在の保険診療システムでは経験できない発症から6か月~20年以上経過された方々への60分の外来治療と治療効果を検証するための研究経験である。

私は「お客様のご希望を達成できるよう全力でサポートするリハビリ」を心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成に向けて全力でサポートさせて頂きます。