お知らせ

NEWS

脳出血の後遺症は「改善するのか」と不安を抱える患者様やご家族様は多いのではないでしょうか。

放置すれば生活の質が大きく低下してしまう恐れがあります。

本記事では症状の特徴からリハビリ・制度活用まで解説いたします。

お読みいただき、今後の生活を前向きに考えるヒントとしていただければ幸いです。

脳出血の罹患者

脳出血は、脳梗塞・クモ膜下出血などとともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

また脳出血は、脳卒中全体の約2割を占める疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

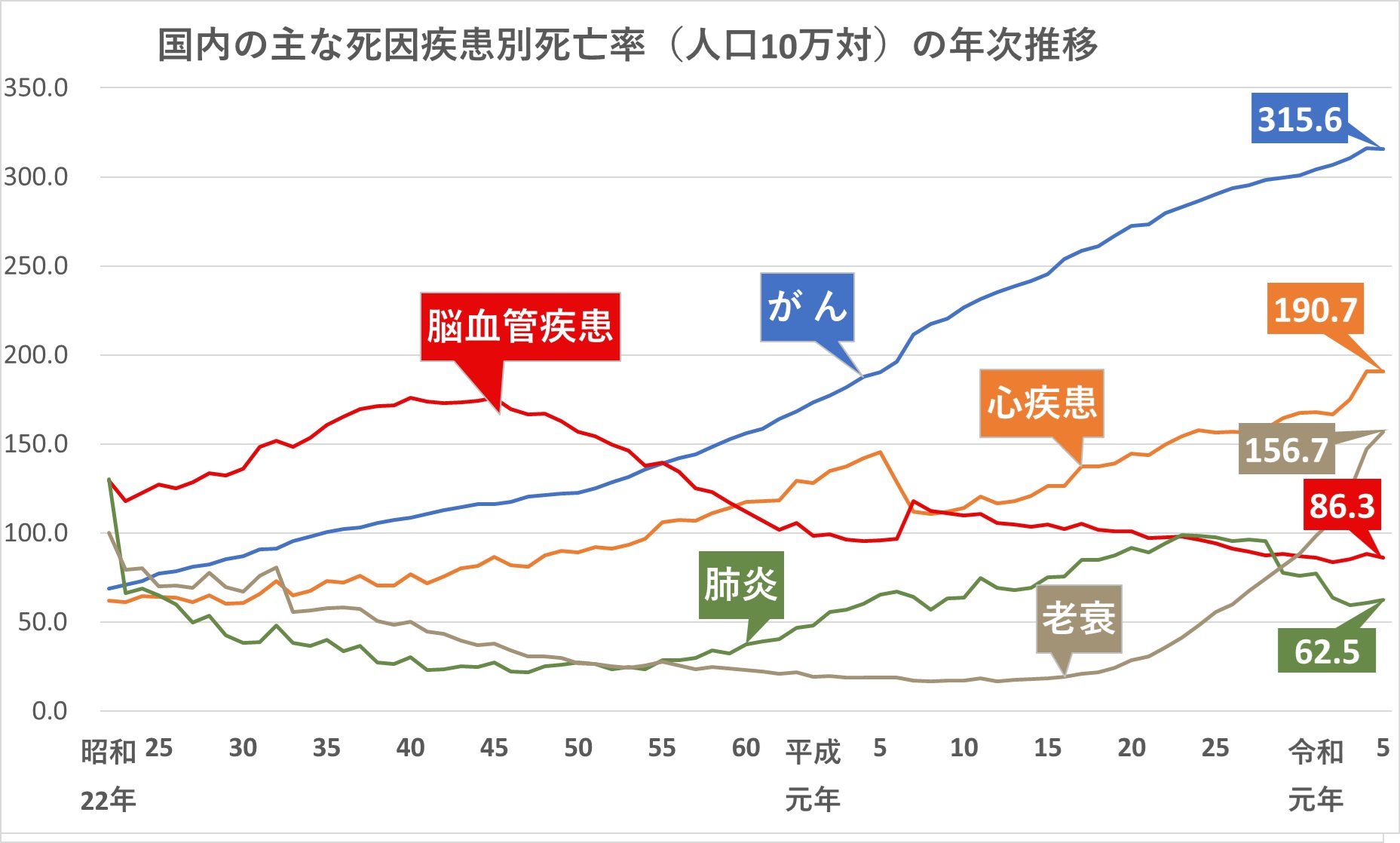

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

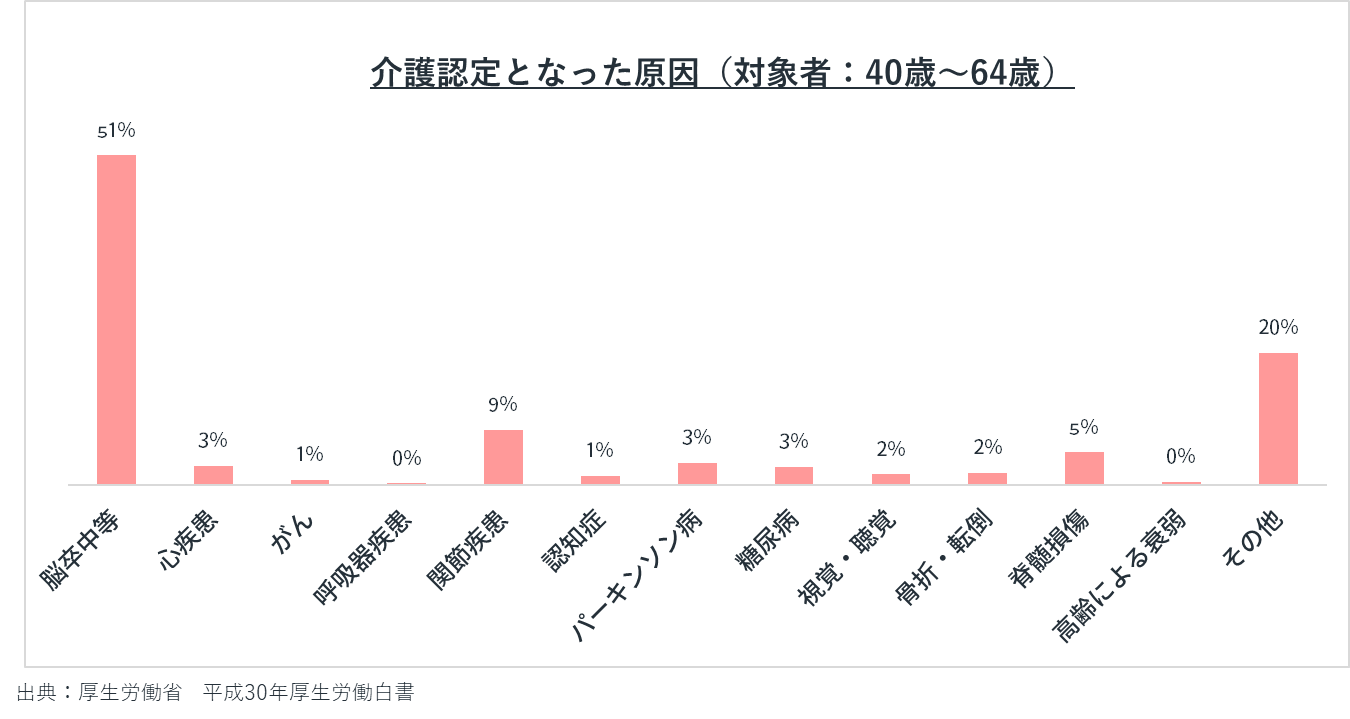

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳出血の後遺症とは?原因と特徴を正しく理解する

この章では、脳出血の後遺症がどのように生じるのか、影響を受けやすい部位と特徴、そして「改善するのか」という疑問への考え方を説明します。

患者様やご家族様が安心して理解できるよう、最新の医学的知見を基に整理します。

脳出血の仕組みと後遺症が起こる理由

脳出血とは、脳の中の血管が破れて血液が脳組織に流れ込む病気です。

出血によって脳の細胞が圧迫され、さまざまな神経症状が引き起こされます。

神経細胞は一度損傷すると回復が難しいため、その部分が担っていた機能が失われます。

これが後遺症の主な原因です。

- 出血の圧迫により運動麻痺が起こる

- 神経経路が傷つき感覚障害が残る

- 言語や記憶を担う領域が損傷すると高次脳機能障害が出る

出血の場所や大きさによって症状は異なります。早期のリハビリで機能を代償することが可能な場合もあります。

後遺症が残りやすい部位と影響

脳のどこで出血が起きたかにより後遺症の種類は大きく変わります。

例えば、大脳半球で出血すると片麻痺や失語症が出やすく、小脳で出血するとふらつきやバランス障害が起こりやすいです。

脳幹部の出血では生命維持に関わる症状も生じるため、特に注意が必要です。

そのため個別の評価とリハビリが欠かせません。

「改善するのか?」とよくある疑問への考え方

患者様やご家族様が最も気になるのは「後遺症は改善するのか」という点です。

結論としては完全に元通りになるとは限らないものの、多くの場合はリハビリを通じて改善や適応が可能です。

特に発症から3か月以内は回復が進みやすい「ゴールデンタイム」と呼ばれる時期です。

ただし、後遺症が長期に残ると回復が緩やかになります。

放置すると廃用症候群(使わないことで筋力や体力が低下する状態)が進みます。

そのため、専門職によるリハビリを継続することが大切です。

代替策としては、運動療法や日常生活訓練を組み合わせ、生活の中でできる動作を少しずつ増やすことが有効です。

これにより症状の軽減だけでなく、自立度や生活の幅を広げることにつながります。

脳出血で起こりやすい主な後遺症

この章では、脳出血によって現れやすい代表的な後遺症について整理します。

症状は個人差がありますが、共通してみられる傾向を知ることで早期の対応やリハビリの重要性が理解できます。

片麻痺・歩行障害などの運動機能障害

脳出血後に最も多くみられるのが片麻痺です。

身体の片側に力が入りにくくなり、歩行や立ち上がりが困難になります。

回復期にはリハビリで筋力とバランスを鍛えることが効果的です。

- 杖や装具を使った歩行練習

- 麻痺側の筋肉を刺激する運動療法

- 繰り返しの立ち上がり練習による日常動作の改善

しびれや感覚の異常

麻痺だけでなく、手足のしびれや温度感覚の低下もよくみられます。

感覚障害は見た目では分かりにくいため、ご家族様が気づきにくい点に注意が必要です。

リハビリでは感覚を刺激する訓練を取り入れ、生活の中で使いやすさを高めます。

言語障害(失語症・構音障害)

言葉が理解できない、うまく話せないといった失語症や、発音が不明瞭になる構音障害も脳出血の後遺症として多いです。

コミュニケーションが制限されることで孤立感が強まるため、専門職の支援とご家族様の理解が必要です。

高次脳機能障害(記憶・注意・判断の低下)

高次脳機能障害とは、記憶力や注意力、判断力といった脳の高度な機能に障害が出ることです。

仕事復帰や社会生活に大きな影響を与えます。

リハビリでは日常動作に近い課題を繰り返し行うことで改善を目指します。

嚥下障害や感情コントロールの変化

飲み込みが難しくなる嚥下障害は、誤嚥性肺炎のリスクを高めます。

食事形態の工夫や専門的な訓練で予防できます。

また、脳の損傷によって感情の起伏が激しくなり、怒りやすくなる場合もあります。

ご家族様にとって負担が大きくなる前に専門家へ相談することが重要です。

脳出血の後遺症は一人ひとり異なりますが、適切なリハビリと支援によって改善や適応が可能です。

患者様とご家族様が症状を正しく理解することで、前向きな生活の一歩を踏み出せます。

後遺症と向き合うリハビリの役割

リハビリでは、歩行や手足の動きといった運動機能の改善だけでなく、着替え・食事・トイレなどの日常生活動作の向上まで、幅広い視点で支援を行います。

その内容には、

- 歩行やバランスの練習で転倒を予防すること

- 麻痺側の筋肉を刺激して関節の動きを保つこと

- 反復練習を通して神経のつながりを再学習すること

- 実際の生活場面を想定し、できる方法を一緒に工夫すること

- ご家族への介助方法のアドバイス

などが含まれます。

早期からこうした訓練を始めることで、機能の回復が進むだけでなく、日常生活の自立度を高め、安心して生活を送る基盤をつくることができます。

リハビリの開始時期と回復の見込み

脳出血のリハビリは発症から早期に始めることが最も重要です。

特に3か月以内は神経の回復力が高いため、集中的な訓練が推奨されます。

6か月を過ぎると回復のスピードは緩やかになりますが、訓練を継続することで生活の幅を広げることは可能です。

自費リハビリで得られる継続的なサポートの価値

医療保険や介護保険のリハビリには期間や回数の制限があります。

十分な訓練を受けられず、改善の可能性を残したまま終了する方も少なくありません。

そのまま放置すると再び機能低下を招くリスクがあります。

代替策として注目されるのが自費リハビリです。

時間や内容を柔軟に設定でき、専門職のマンツーマン支援を継続的に受けられます。

これにより機能改善だけでなく「やりたいことを取り戻す」という前向きな目標設定が可能になります。

↓↓↓自費リハビリの選び方については、こちらの記事をご参照ください。

【料金・頻度・施設選定まで解説!】失敗しない自費リハビリの選び方

リハビリは単なる回復の手段ではなく、患者様とご家族様が安心して生活を続けるための伴走者となります。

適切な支援を受けることで、諦めずに社会参加を目指すことができます。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後11ヶ月】50代・男性・(F・J様)左片麻痺の歩行の改善事例

その後はご自宅に退院され、介護保険サービス(通所・訪問)や他社の自費リハビリを併用しながら、懸命にリハビリを継続されてきました。

「装具を外して、一人で外を歩きたい」「再び農作業ができるようになりたい」

そんな前向きな想いから、当センターの無料リハビリ体験にお越しいただきました。

現在は、介護保険のサービスと併用しながら、週2回のペースで継続的に通所されています。

リハビリ開始から約2か月、左足に体重をしっかりとかける感覚が身についてきたことで、動作に大きな変化が見られました。

・裸足での歩行時、以前はつま先が外側を向いていたのが改善

・足先の引っ掛かりが軽減され、歩行中の不安が減少

ご本人も日常生活での違いを実感されており、「前よりも動きやすくなった」といったポジティブな旨の言葉が増えてきています。

装具の段階的な軽量化にも手応えが出始めており、今後のさらなる改善が期待されています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後11ヶ月】50代・男性・(F・J様)左片麻痺の歩行の改善事例

日常生活と社会参加を支える工夫

この章では、脳出血の後遺症を持ちながら日常生活を送るための工夫と、社会参加を継続するための支援について解説します。

患者様とご家族様が安心して生活を続けるために役立つ実践的な視点を紹介します。

ご家庭でできる環境調整と介助の工夫

家庭内での安全対策は転倒や事故を防ぐ第一歩です。

段差を減らし、手すりを設置することで移動がしやすくなります。

介助を行う際には、無理に支えるのではなく、動作を引き出す工夫が大切です。

- 床に滑りにくいマットを敷く

- 浴室やトイレに手すりを設置する

- ベッドや椅子の高さを調整し立ち上がりを容易にする

食事・入浴・排泄など生活動作への支援ポイント

脳出血の後遺症で多い嚥下障害には、食事形態の工夫が必要です。

やわらかい食材やとろみをつけた飲み物は誤嚥を防ぎます。

入浴では浴槽に入る動作を分割して行うと安全です。

排泄はリズムを整え、必要に応じて補助具を活用することで自立度を高められます。

転倒予防や再発予防の生活習慣

退院後は体力の低下が進みやすいため、軽い運動を継続することが大切です。

毎日の散歩やストレッチは転倒防止と再発予防の両方に効果的です。

また、高血圧や糖尿病の管理は再発リスクを下げる重要な要素です。

障害者手帳・介護保険・自費リハビリなど制度の活用

制度を活用することで、ご家族様の負担を軽減し、必要なサービスを受けやすくなります。

障害者手帳を取得すれば、交通費の減免や補装具の支給を受けられます。

介護保険では訪問リハビリやデイサービスを利用可能です。

一方で制度の利用には回数制限があるため、必要に応じて自費リハビリを併用することが望ましいです。

自費リハビリは制限がないため、長時間の訓練や個別対応が可能です。

これにより「生活を維持する」から「生活の幅を広げる」ことへと発展できます。

日常生活の工夫と社会参加の支援を組み合わせることで、患者様は安心して生活を続けられます。

ご家族様の理解と制度の適切な利用により、前向きな暮らしへとつながります。

まとめ|諦めずに生活の幅を広げるために

この章では、脳出血の後遺症と向き合ううえで大切な考え方を整理します。

これまで解説した内容を振り返りながら、患者様とご家族様が前向きに生活を続けるための視点をお伝えします。

後遺症があっても改善や適応は可能

脳出血の後遺症は完全に消えるとは限りません。

しかしリハビリを通じて改善や適応を進めることは十分に可能です。

片麻痺やしびれ、言語障害、高次脳機能障害などは適切な支援を受けることで生活の質を高められます。

- 発症早期からの集中的なリハビリで機能回復を促す

- 家庭環境を工夫し自立度を高める

- 制度や自費リハビリを活用して継続的に訓練を受ける

このように「治す」だけでなく「工夫して適応する」姿勢が生活の幅を広げるポイントになります。

患者様とご家族様が前向きに取り組むための心構え

後遺症と向き合う過程は長期間になることが多いです。

焦りや不安から途中で諦めそうになる方もいらっしゃいます。

そこで大切なのは、改善の可能性を信じて少しずつ取り組む姿勢です。

「昨日より今日、今日より明日」という小さな前進を積み重ねることで、大きな変化につながります。

また、ご家族様が患者様の努力を認め、共に喜びを分かち合うことも心の支えになります。

専門職とご家族様が一体となって取り組むことで、患者様の力は最大限に引き出されます。

脳出血の後遺症は決して「終わり」ではなく、新しい生活を再構築する出発点です。

適切なリハビリと工夫を積み重ねれば、患者様とご家族様が笑顔で過ごせる未来を描くことができます。

まずは、無料相談や体験から小さな一歩を踏み出してみてください。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

市橋 賢

理学療法士

2017年に理学療法士免許を取得。回復期病棟、外来リハビリ、訪問リハビリを幅広く経験。2022年にチームリーダーとして名古屋市内の回復期病棟立ち上げ。

2025年4月から脳神経リハビリセンター名古屋栄に勤務。

私が、理学療法士を目指したのは、自分自身がリハビリを受けた経験があったからです。

そのときに味わった「また動けるようになった!」という感動は、一生忘れません。

一方で、祖母はリハビリを途中で諦めてしまい、寝たきりの生活になってしまいました。

その話を聞いたときの悔しさと無力感は、今でも忘れられません。

だからこそ私は、「当たり前にできたことを、もう一度当たり前にできるように」、一人ひとりに徹底的に寄り添いながらサポートしていきます。

リハビリは大変ですが、どこか安らぎを感じながら、共に努力していける関係性を大切にして、前向きな一歩を一緒に積み重ねていけたらと思います。