お知らせ

NEWS

高次脳機能障害は良くなるのか…と悩む患者様やご家族は少なくありません。

対応を誤れば、生活の不自由さや将来への不安が続いてしまう恐れもあります。

この記事ではリハビリや生活の工夫、自費リハビリの効果を丁寧に解説いたします。

お読みいただき、前向きに暮らしを広げる希望を見出していただければ幸いです。

高次脳機能障害の概要

この章では、高次脳機能障害の定義から診断方法まで解説します。

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指します。

この中には失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれます。

この障害は、事故や病気が原因で起こることが多いです。

高次脳機能障害には、以下の特徴があります。

- 認知機能の障害:記憶力や注意力、計画を立てる能力の低下が見られます。

- 日常生活への影響:自立した生活が困難になる場合があります。

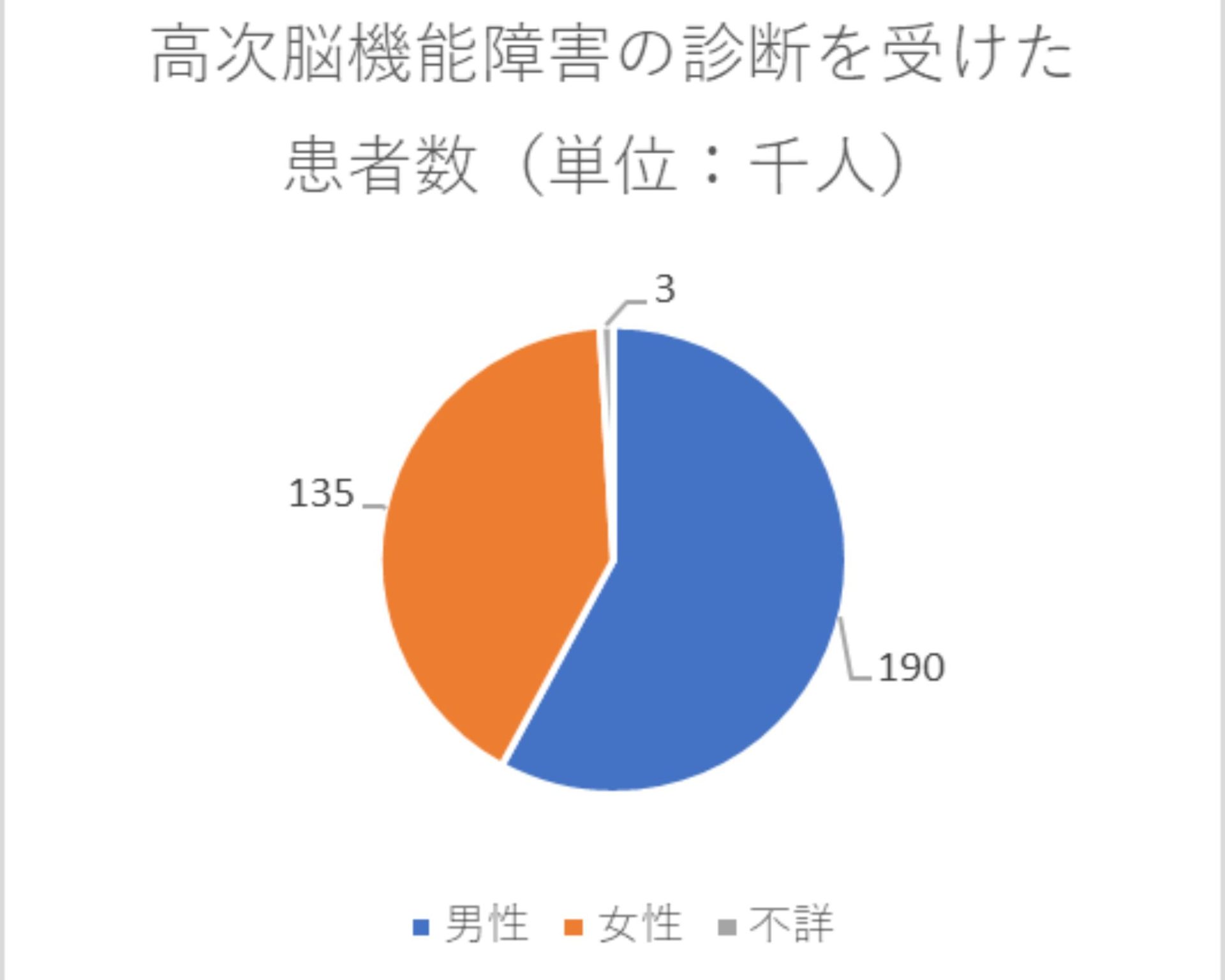

高次脳機能障害の診断を受けた患者様の数

厚生労働省 平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者実態調査)によれば、医師から高次脳機能障害と診断された者の数は327千人と推定され、内、男性が190千人、女性が135千人となっています。(不詳3千人)

厚生労働省 平成28年生活のしづらさなどに関する調査 調査結果の概要 第4表より筆者が作成

参照元:厚生労働省 平成28年生活のしづらさなどに関する調査

主な症状とその影響

高次脳機能障害には様々な症状がありますが、主に以下のような影響が現れます。

- 記憶障害:新しい情報を覚えることが困難になります。

- 注意障害:集中することができず、作業が途切れがちになります。

- 遂行機能障害:日常的なタスクの計画や実行が難しくなります。

発症する原因

高次脳機能障害の主な原因は以下の通りです。

それぞれに適した予防策と早期発見が重要です。

- 外傷性脳損傷:交通事故やスポーツ中の衝撃が原因。

- 脳血管障害:脳卒中などが原因となることがあります。

診断方法の進化

近年、高次脳機能障害の診断方法は大きく進化しています。

最新の診断技術により、より正確な診断が可能になっています。

- 画像診断:MRIやCTを用いた詳細な脳の検査です。

- 神経心理学的テスト:記憶、思考、判断等の高次脳機能を定量化するための検査です。

改善の可能性について

この章では、高次脳機能障害がどこまで改善できるのかについて解説します。

完全な回復と部分的な改善の違いを整理し、回復を支える要因やリハビリの意義を明確にします。

患者様やご家族様が今後の方向性を考える参考になります。

「完全な回復」と「部分的な改善」の違い

高次脳機能障害は完全に元通りになるケースは限られます。

しかし、機能の一部が回復したり、日常生活の動作がスムーズになる「部分的な改善」は多くの方で見られます。

完全な回復を目指すことだけに固執すると、改善が見えにくいときに落胆してしまいます。

部分的な改善や補い方を重視することで、生活の幅を着実に広げられます。

機能回復/代償手段/生活適応の3つの視点

改善の捉え方は一方向ではありません。

次の三つの視点から整理すると理解しやすくなります。

- 機能回復:失われた能力そのものが回復する

- 代償手段:メモやアラームなど補助を使って不足を補う

- 生活適応:環境を整え、困難を減らしやすい状況を作る

この三つを組み合わせることで、患者様はできることを増やし、ご家族様も安心して支援に取り組めます。

回復に影響する要因(年齢・障害の程度・リハビリの継続性)

改善の度合いには個人差があります。特に影響を与える要因は次の通りです。

- 年齢:若年層の方は回復のスピードが比較的早い傾向

- 障害の程度:損傷が軽度であるほど改善の可能性が高い

- リハビリの継続性:長期に取り組むことで小さな進歩が積み重なる

改善には時間がかかるため、途中で諦めてしまうことが最大のリスクです。

しかし継続すれば、部分的でも確かな変化を実感できます。

この視点を持つことが、前向きに生活を取り戻す第一歩です。

高次脳機能障害に対するリハビリの役割

この章では、高次脳機能障害に対してリハビリが果たす役割を解説します。

理学療法士が直接関わる領域を中心に、作業療法士や言語聴覚士との連携の一部、さらに日常生活を通じた訓練の重要性を紹介します。

患者様やご家族様がリハビリの意義を理解することで、継続する力につながります。

理学療法士が関わる領域(注意力・遂行機能を伴う動作訓練)

理学療法士は、身体機能の回復だけでなく注意力や遂行機能を伴う動作訓練を通じて支援します。

例えば、歩行や動作の練習を行う際に「周囲を確認する」「段取りを考える」といった認知的要素を組み合わせます。

これにより安全性が高まり、日常生活への応用力が身につきます。

作業療法士・言語聴覚士と連携するリハビリの一部紹介

リハビリは複数の専門職が協力することが大切です。

作業療法士は調理や家事などの生活行為を通じて遂行機能の改善を目指します。

言語聴覚士は会話や理解を支える訓練を行い、コミュニケーションを助けます。

理学療法士はこれらと連携し、動作面から患者様を支える役割を担います。

家事・日常生活動作を通じたリハビリの重要性

リハビリ効果を生活に定着させるには、日常の行動が欠かせません。例えば次のような活動は有効です。

- 料理:手順を考えながら作業を行うことで遂行機能を鍛える

- 洗濯や掃除:複数の工程を整理し、計画的に動く練習になる

- 買い物:金銭管理や品物選びで注意力や判断力を養う

改善を促す生活での工夫

この章では、高次脳機能障害の改善を支える日常生活での工夫を紹介します。

リハビリだけでなく、生活習慣や環境の整え方が回復の質を左右します。

患者様とご家族様が取り入れやすい方法を知ることで、無理なく継続できる支援につながります。

スケジュール表やメモの活用

記憶や注意の低下がある場合、予定ややることを忘れやすくなります。

スケジュール表やメモを活用することで、生活の混乱を防ぎ安心感が生まれます。

日常的に見える場所に貼る、スマートフォンのアラームを活用するなど、工夫しやすい方法から始めることが大切です。

集中しやすい環境づくり(静かな場所、整理整頓など)

注意力が続きにくい方には、静かで落ち着いた環境が必要です。

テレビや雑音を減らし、机の上を整理するだけでも作業効率は上がります。

集中しやすい時間帯に活動を行うことも効果的です。

家族ができる支援(声かけ・役割分担)

ご家族様の協力は大きな力になります。

具体的には次のような支援が有効です。

- 短く分かりやすい声かけで混乱を減らす

- 家事や買い物を一緒に行い、練習の場を増やす

- 役割を決めて任せることで自信を高める

支援が過度になると自立の機会を奪ってしまうため、見守りながらサポートする姿勢が大切です。

家事や趣味活動を通じて練習につなげる方法

生活そのものを訓練の場に変えることは、改善を持続させるための大きな工夫です。

料理や掃除、園芸や読書など趣味を通じた活動は、楽しみながら認知機能を鍛える機会となります。

自費リハビリという選択肢

この章では、高次脳機能障害の改善を支えるために自費リハビリを選ぶ価値について説明します。

医療保険や介護保険のリハビリが終了した後でも継続できることや、個別性の高い支援の特徴を理解することで、新たな可能性を考えるきっかけとなります。

保険リハが終了した後も継続できるメリット

医療保険や介護保険によるリハビリは、期間や回数に制限があります。

そのため改善が進んでいても途中で打ち切られるケースがあります。

自費リハビリは期間の制約を受けずに継続できる点が大きなメリットです。

長期的に取り組むことで、小さな進歩を積み重ねやすくなります。

長時間・個別対応による改善支援

自費リハビリでは、60分から90分といった長い時間をかけて丁寧に訓練を行えます。

担当セラピストが患者様の症状に合わせて内容を調整するため、効率よく改善を目指せます。

短時間の訓練だけでは十分に成果が得にくい方にとって、有効な選択肢です。

実例イメージ(注意機能改善のための買い物練習など)

自費リハビリでは、実生活に即した訓練を取り入れやすいのも特徴です。

例えば次のような実例があります。

- スーパーでの買い物練習:必要な物を選び、金銭管理を行う

- 公共交通機関を使った移動練習:道順を考えながら安全に移動する

- 家事動作のシミュレーション:調理や掃除を通じて遂行機能を高める

患者様の自立を促し、ご家族様の負担軽減にもつながります。

自費リハを選んだ患者様の事例

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【出生時発症】10代男性・脳性麻痺の改善事例 – 脳卒中・脳梗塞・脳出血の後遺症改善

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【出生時発症】10代男性・脳性麻痺の改善事例 – 脳卒中・脳梗塞・脳出血の後遺症改善

実際に自費リハを利用された患者様からは、継続する意義を実感する声が多く寄せられています。

「もう少し頑張りたい」「もっと回復したい」──という声に寄り添えるのが自費リハビリです。

↓↓↓自費リハビリ選びにお困りの方は、是非こちらの記事をご覧下さい。

【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!

まとめ|改善を信じて生活の幅を広げるために

この章では、これまでの内容を整理し、高次脳機能障害と向き合う上で大切な考え方をまとめます。

改善は人によって異なりますが、リハビリや生活の工夫を続けることで前向きな変化が期待できます。

「改善は一人ひとり違うが、リハビリで可能性は広がる」

高次脳機能障害の改善は個人差が大きく、完全に元通りになる方もいれば、部分的な改善にとどまる方もいます。

大切なのは、少しずつでもできることを増やすことです。

リハビリを通じて生活の質を高める可能性は常に存在します。

完全回復ではなく「できることを増やす」視点の重要性

改善を「元に戻すこと」と捉えると、期待が大きすぎて落胆する場合があります。

むしろ、できることを一つずつ増やす視点が重要です。

これは患者様の自信につながり、ご家族様にとっても支援の喜びを感じられるポイントとなります。

諦めずに取り組める環境と継続の大切さ

改善は時間がかかりますが、続けることで確かな成果につながります。

ご家族様の声かけや支援、そして安心できる環境はその土台になります。

小さな一歩の積み重ねが、大きな生活の変化を生み出します。

改善に向けた努力は患者様とご家族様の未来を支える力となります。

共に歩みを進める姿勢こそが、生活の幅を広げる最良の方法です。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・横浜八景島シーパラダイスや山下公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

中田 裕

理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中 / 管理・運営)

2003年に理学療法士免許を取得。回復期、維持期、外来、デイケア、地域支援事業でのリハビリを経験。小児から老年期に至るまで幅広くリハビリに携わり、中でも脳血管疾患や神経難病の患者のサポートを精力的に実施。2013年にボバース認定基礎講習会を修了、2015年には認定理学療法士(脳卒中)及びNST専門療法士を取得。2024年11月より脳神経リハビリセンターに勤務。

私は「利用者様の想いをかたちにするリハビリ」を大切にしています。運動のプロフェッショナルとして根拠に基づき、利用者様とともに最善の結果に到達できるよう努力していきたいと思います。皆様との出会いを楽しみにしております。