お知らせ

NEWS

脊柱管狭窄症でやってはいけないこと【悪化を防ぐ姿勢・動作・習慣】

脊柱管狭窄症で、体を動かして痛みが悪化するたびに、不安が募る方も多いと思います。

「何をしてはいけないのか」が分からず、日常生活が制限されてしまっていないでしょうか。

この記事では、悪化を招く動作とそれに代わる安全な動作を整理してお伝えします。

今日から、安心して日常生活を送っていただければ幸いです。

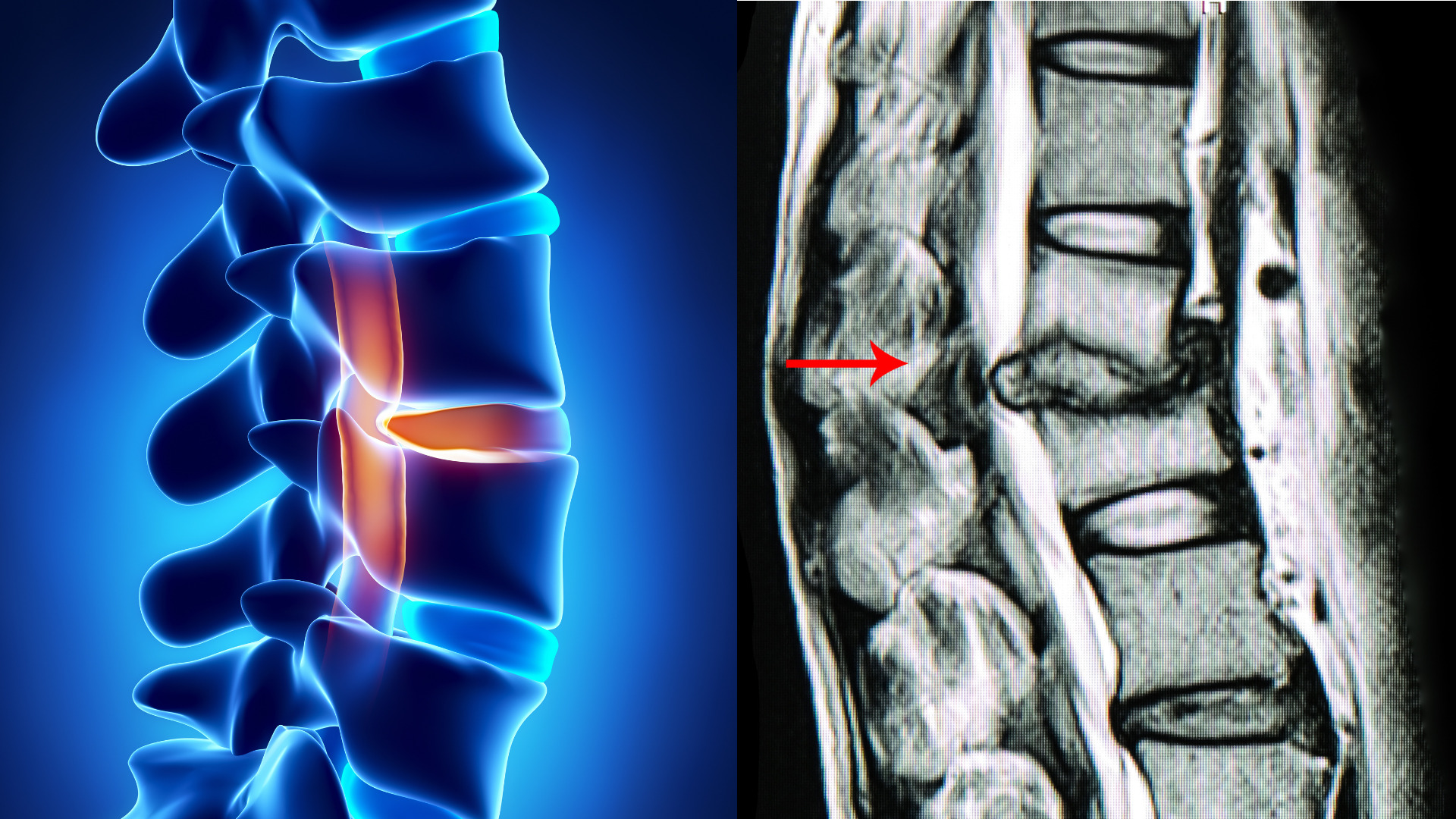

脊柱管狭窄症とは?

背骨(脊椎)の内部には脳から続く脊髄(神経の束)が通る「脊柱管」というトンネル状の空間があります。

脊柱管は前かがみで拡がる、腰を反ると狭まるという特徴があります。

脊柱管狭窄症とはこの脊柱管が狭くなることで脊髄が圧迫され、痛みやしびれを引き起こす病気です。

この章では、脊柱管が狭くなる仕組みと部位ごとの特徴、代表的な症状の理由について解説します。

脊柱管が狭くなる「仕組み」

前述の通り、脊柱管とは、脊椎の中央を縦に通る神経のトンネルです。

ここを通る神経は脳から続いていて、脊髄と言います。

加齢や生活習慣の影響により、以下の部位に構造的な変化が起こります。

- 椎間板(ついかんばん):背骨のクッション

加齢により弾力を失い、潰れることで神経を圧迫します。 - 椎間関節(ついかんかんせつ):背骨同士のつなぎ目

変形や炎症によって骨の棘(骨棘)が生じ、神経の通り道を狭めたり、神経を刺激します。 - 黄色靭帯(おうしょくじんたい):脊柱管の後方を覆う靭帯

加齢や姿勢の影響で厚くなり、脊柱管を圧迫します。

↓↓↓脊柱管狭窄症の原因については、こちの記事もご参照ください。

脊柱管狭窄症の原因を徹底解説!【頸部・胸部・腰部の違いと改善法】

このような変化が重なることで脊柱管を通る脊髄の圧迫が進行し、痛みやしびれが現れます。

症状の特徴として立位や歩行時に悪化し、前かがみで楽になることがあります。

腰部・頚部・胸部で異なる症状の特徴

脊柱管狭窄症は部位により原因と症状が異なります。

どの部分で脊髄が圧迫されるかによって、出る症状が変わります。

- 頚部脊柱管狭窄症:腕や手のしびれや脱力感が生じ、箸が使いにくいなどの細かな動作障害がみられます。

- 胸部脊柱管狭窄症:まれですが、歩行中に両足が重く感じたり、体幹のバランスが崩れやすくなります。

- 腰部脊柱管狭窄症:お尻や脚にしびれ・痛みが出て、長く歩けない「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が代表的です。

姿勢や体位によって脊柱管の広さは変化し、前かがみ姿勢で症状が軽減する理由もここにあります。

頚部・胸部・腰部いずれの狭窄も、放置すれば、一部のケースでは歩行障害や手足の麻痺に進行するおそれがあります。

排尿障害や下肢の麻痺がある場合は手術が適応となる場合がありますが、状態によっては保存療法(薬物療法・運動療法など)で改善が期待できます。

改善が期待できる理由とは?

脊柱管そのものを広げることは難しいものの、筋肉・血流・神経の働きを整えることで症状を緩和できる可能性はあります。

リハビリでは、筋の緊張を緩め、関節の動きをよくすることにより、痛みの原因となる神経圧迫の症状軽減を図ります。

特に、腰部周囲の筋肉(体幹・殿筋・股関節)を柔らかく保ち、神経への負担を減らすことが、症状を改善する鍵です。

また、姿勢や歩行の癖を修正することで、再発を防ぎながら機能回復が期待できます。

このように、正しいリハビリを継続すれば、「治らない」と感じていた痛みも、少しずつ軽減し、再び快適な生活へと近づける可能性があります。

- 脊柱管狭窄症は神経圧迫による慢性疾患です。

- 腰部・頸部・胸部で症状が異なり、生活動作に影響を与えます。

- リハビリでは、痛みやしびれを軽減し再発を予防を目指します。

脊柱管狭窄症で“やってはいけない日常動作”

この章では、脊柱管狭窄症の症状を悪化させやすい日常動作を五つ解説します。

原因を理解することで避けるべき動きが明確になり、痛みの軽減と再発予防につながります。

重いものを床から持ち上げる(前屈リフト)

床面の荷物を腰だけで持ち上げる動作は、脊柱管への圧力が急上昇します。

特に前屈姿勢で一気に力を入れると神経が挟まれやすく痛みが強まります。

- 膝を軽く曲げて荷物に近づく

- 体をひねらず正面から持つ

- 重い物は可能なら二分割する

腰を強く反らせる姿勢・ストレッチ

背すじを大きく反らす姿勢は脊柱管をさらに狭くし神経圧迫を強めます。

「反り腰」の癖がある方は症状悪化につながるため注意が必要です。

腰を捻る動作(ゴルフ・家事・スポーツ)

腰を勢いよく捻る動作は脊柱の回旋負荷が大きく神経への刺激が増えます。

ゴルフや掃除などの日常動作でも反復すると痛みが戻りやすくなります。

- 体の向きを足ごと変える

- 重い物を持ったまま捻らない

- スポーツは回旋の少ない動きに変更する

長時間の立ちっぱなし・座りっぱなし・運転

動かずに同じ姿勢を続けると腰まわりの血流が低下し痛みやしびれが増えます。

立ち仕事や長距離運転が続く場合は姿勢を変える工夫が必要です。

痛みを我慢したままの無理な動作・歩行

痛みを我慢して行動を続けると筋緊張が強まり症状が長期化します。

無理な継続は回復を遅らせるため避けたほうが安心です。

痛みが出たら一度休むことが結果的に早い改善につながります。

悪化させやすい“身体の使い方”と生活習慣

この章では、脊柱管狭窄症を進行させやすい身体の使い方と生活習慣を四つ解説します。

日常のクセが痛みやしびれを強める理由を理解することで、避けるべき動作と改善策が明確になります。

反り腰・骨盤前傾による神経圧迫

反り腰とは、骨盤が前に傾き腰が強く反った姿勢のことです。

この姿勢が続くと脊柱管が狭くなり神経が圧迫され痛みが強まります。

- 腰を反らさずお腹を軽く引く

- 椅子では骨盤を立てて座る

- 長時間の立位では片脚に体重を乗せない

体重増加で腰椎に負担が集中する

体重が増えると腰椎にかかる圧力が増え脊柱管が狭まりやすくなります。

特に腹部に体重がつくと反り腰姿勢を助長し痛みが戻りやすくなります。

不適切なストレッチ・自己流ケアの危険性

腰を反らすストレッチや強く押し込む自己流ケアは狭窄症を悪化させます。

痛みを和らげたい気持ちがあっても刺激が強いほど症状は長引きます。

- 反らす運動より前かがみ姿勢を少し取り入れる

- 強いマッサージは避ける

- ストレッチは痛みゼロの範囲で短時間にする

ストレス・睡眠不足による筋緊張の悪化

ストレスが続くと自律神経が乱れて筋肉が緊張しやすくなります。

睡眠不足も血流低下を招き痛みを強める要因になります。

短時間の深呼吸や温める習慣が筋緊張の緩和に役立ちます。

術後に“やってはいけないこと”|再発予防のポイント

この章では、手術後に避けるべき動作と再発を防ぐ要点を解説します。

無理を重ねる前に危険サインを理解し、安全な戻り方を確認します。

前屈・後屈・捻りなどの無理な動作

術後早期の強い前屈や反り、捻る動作は創部と神経に負担をかけます。

痛みやしびれがぶり返す引き金となるため、段階的に再開します。

- 物を拾う時は膝を曲げて体を正面に向けます。

- 洗顔は浅い前かがみで片手を支点にします。

- 寝返りは足→骨盤→肩の順で小さく回します。

長時間の同一姿勢(座位・立位)

座りっぱなしや立ちっぱなしは腰背部の血流を下げ、痛みを増やします。

二〇〜三〇分ごとに姿勢を替えるだけで再発リスクを下げられます。

痛みがあるのに運動を続ける“過負荷”

痛みを我慢した継続は筋緊張を高め、回復の遅れや再燃を招きます。

運動は“翌日の痛みが出ない強度”を基準に小刻みに進めます。

- 痛み〇〜一の範囲で回数を抑えて実施します。

- フォームが崩れた時点で一旦終了します。

- 翌日に違和感が残れば負荷を二割下げます。

早期のスポーツ復帰(特にゴルフ・テニス)

回旋や反りを伴う競技は早期復帰で痛みが再燃しやすく、再手術の要因になります。

まずは歩行と体幹安定の基礎を整え、素振りや軽打から段階的に開始します。

自己判断でのリハビリ調整・中断

独断でメニューを増減すると回復曲線が乱れ、痛みの波が大きくなります。

中断は筋力低下を招くため、頻度を落としても継続が安全です。

- 症状日誌を付け、担当者と負荷を共有します。

- 通所が難しい日は呼吸法と歩行だけ行います。

- 悪化時は“中止”ではなく“量を半分”にします。

自費リハビリという選択肢|専門家と進める“再発しないための環境づくり”

術後や保存療法の期間が長くなると「何をどの順番で進めれば良いのか」が分かりにくくなることがあります。

この章では、自費リハビリが脊柱管狭窄症の再発予防に役立つ理由を整理します。

保険診療だけでは補いにくい“継続サポート”

保険診療は期間や頻度に制限があるため、十分な運動量やフォローが確保しにくい場合があります。

自費リハビリでは一回九十分前後の個別対応が可能で、身体の使い方を細かくチェックできます。

- 姿勢の癖を一つずつ丁寧に修正します。

- 生活動作に応じたアドバイスを細かく受けられます。

- 負荷量の調整を適切なタイミングで行えます。

“再発しやすい動作”を改善できる専門的アプローチ

脊柱管狭窄症は動作の癖や姿勢の習慣が症状を左右します。

前屈や反り腰、捻りのクセを分析し、再発しない体の使い方に導くことが重要です。

“続けられるリハビリ”が痛みの波を安定させる

痛みは良くなったり悪くなったりを繰り返しやすく、継続してみても不安が残る方が少なくありません。

自費リハビリでは継続しやすい計画や生活調整まで含めて伴走します。

- 再発しやすい動きの癖を客観的に確認できます。

- 症状の波に合わせた段階的なプログラムが可能です。

- 日常生活での不安を相談しやすい環境があります。

「もう痛みを繰り返したくない」と感じる方にとって、自費リハビリは安心して続けられる選択肢になります。

自費リハを選んだ患者様の事例

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後2年】60代男性・脊髄梗塞・対麻痺の改善事例

退院後は週2回の訪問リハビリと自主トレーニングを継続して行ってきました。

介護保険でのリハビリに加え、積極的な改善に取り組みたいというご希望で来店して頂きました。

- Before:歩行器での歩行時に体幹の屈曲が生じていた

→After:体幹の屈曲が減少し重心が高くなった !

- Before:杖歩行実施困難

→After:10m以上の屋内四点杖歩行が可能に !

- Before:立ち上がり動作が上肢優位になっていた

→After:骨盤前傾、体幹伸展を伴う立ち上がりに!

- Before:キャスター付き歩行器の導入(5mを19’3秒、16歩)

→After:歩行速度が改善(5mを15’6秒、14歩)!

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後2年】60代男性・脊髄梗塞・対麻痺の改善事例

↓↓↓自費リハビリ選びにお困りの方は、是非こちらの記事をご覧下さい。

【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!

まとめ|“やってはいけない”を知れば、日常生活はもっと楽になる

この章では、これまで解説した「やってはいけない動作」と「安全に続けられる対策」を整理し、明日から実践できる行動のポイントをまとめます。

正しい知識が身につくと、痛みの不安が減り、脊柱管狭窄症との向き合い方が大きく変わります。

今日から避けるべき動作と、安全な代替方法の総復習

症状を悪化させる動作には共通点があります。

それは「反らす・捻る・長時間同じ姿勢」の三つです。

- 前屈リフトではなく膝を使う動作に切り替えます。

- 反り腰を避け、お腹を軽く引く姿勢を意識します。

- 捻り動作は腰ではなく足の向きで調整します。

症状が続く場合は専門家に相談を|無理のない回復ステップへ

生活を整えても痛みやしびれが残る場合は、身体の使い方に原因が潜んでいる可能性があります。

無理に我慢するよりも、早めに相談したほうが改善の道をつかみやすくなります。

適切な運動や姿勢調整を続ければ、多くの患者様が日常生活の負担を軽減できます。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・横浜八景島シーパラダイスや山下公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

中田 裕

理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中 / 管理・運営)

2003年に理学療法士免許を取得。回復期、維持期、外来、デイケア、地域支援事業でのリハビリを経験。小児から老年期に至るまで幅広くリハビリに携わり、中でも脳血管疾患や神経難病の患者のサポートを精力的に実施。2013年にボバース認定基礎講習会を修了、2015年には認定理学療法士(脳卒中)及びNST専門療法士を取得。2024年11月より脳神経リハビリセンターに勤務。

私は「利用者様の想いをかたちにするリハビリ」を大切にしています。運動のプロフェッショナルとして根拠に基づき、利用者様とともに最善の結果に到達できるよう努力していきたいと思います。皆様との出会いを楽しみにしております。