お知らせ

NEWS

脊柱管狭窄症で自己流のストレッチを続けると、痛みやしびれが悪化することがあります。

誤った動きは今後の歩行動作をはじめ、生活にも影響します。

そう聞くと、何が正しくて、何を避けるべきか分からず、不安になってしまいますよね。

でもご安心ください。

この記事で、避けるべき動きと安全な改善法を整理し、今日から痛みを減らせる具体策をお伝えしていきます。

脊柱管狭窄症とは?

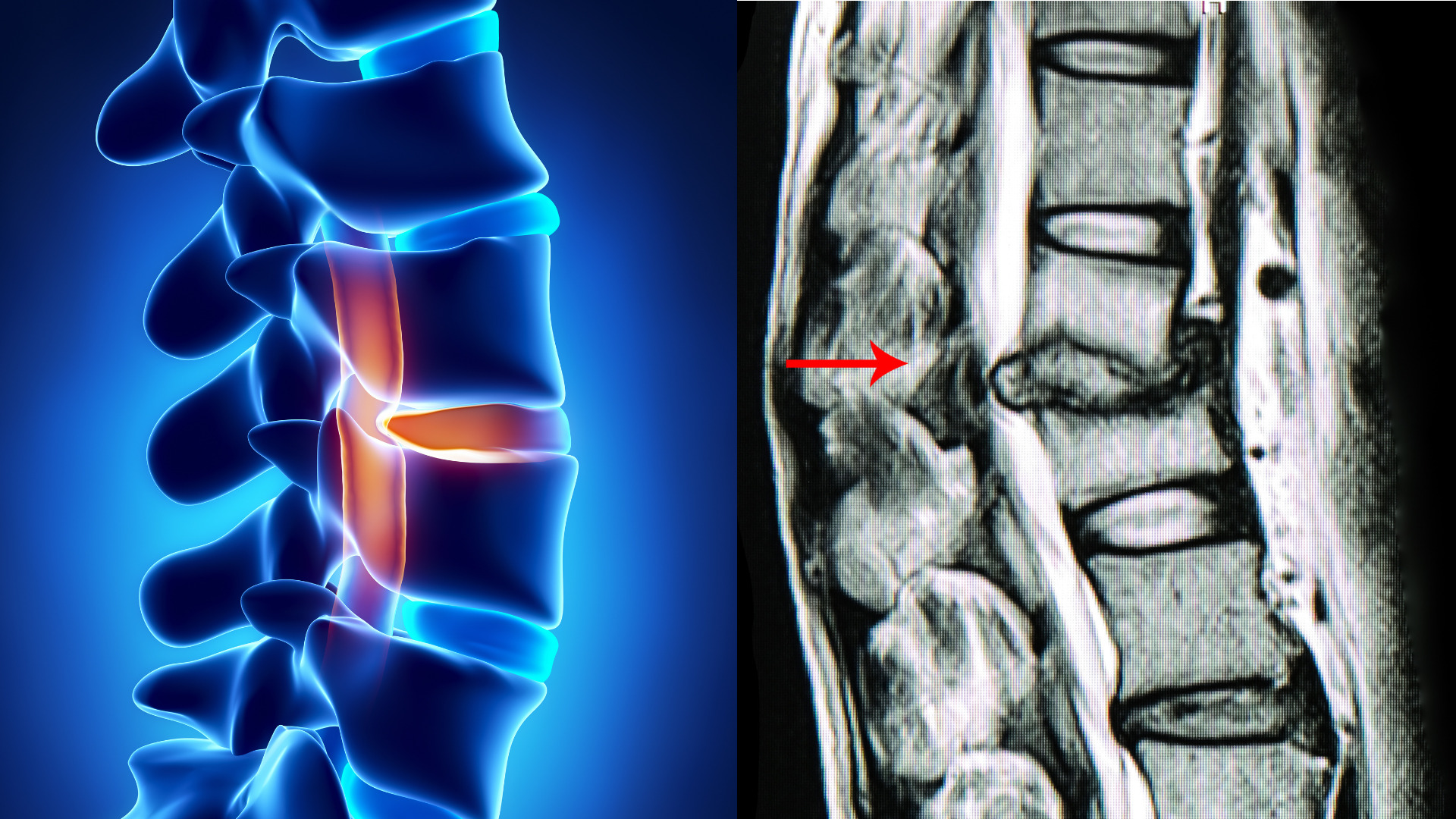

背骨(脊椎)の内部には脳から続く脊髄(神経の束)が通る「脊柱管」というトンネル状の空間があります。

脊柱管は前かがみで拡がる、腰を反ると狭まるという特徴があります。

脊柱管狭窄症とはこの脊柱管が狭くなることで脊髄が圧迫され、痛みやしびれを引き起こす病気です。

この章では、脊柱管が狭くなる仕組みと部位ごとの特徴、代表的な症状の理由について解説します。

脊柱管が狭くなる「仕組み」

前述の通り、脊柱管とは、脊椎の中央を縦に通る神経のトンネルです。

ここを通る神経は脳から続いていて、脊髄と言います。

加齢や生活習慣の影響により、以下の部位に構造的な変化が起こります。

- 椎間板(ついかんばん):背骨のクッション

加齢により弾力を失い、潰れることで神経を圧迫します。 - 椎間関節(ついかんかんせつ):背骨同士のつなぎ目

変形や炎症によって骨の棘(骨棘)が生じ、神経の通り道を狭めたり、神経を刺激します。 - 黄色靭帯(おうしょくじんたい):脊柱管の後方を覆う靭帯

加齢や姿勢の影響で厚くなり、脊柱管を圧迫します。

↓↓↓脊柱管狭窄症の原因については、こちの記事もご参照ください。

脊柱管狭窄症の原因を徹底解説!【頸部・胸部・腰部の違いと改善法】

このような変化が重なることで脊柱管を通る脊髄の圧迫が進行し、痛みやしびれが現れます。

症状の特徴として立位や歩行時に悪化し、前かがみで楽になることがあります。

腰部・頚部・胸部で異なる症状の特徴

脊柱管狭窄症は部位により原因と症状が異なります。

どの部分で脊髄が圧迫されるかによって、出る症状が変わります。

- 頚部脊柱管狭窄症:腕や手のしびれや脱力感が生じ、箸が使いにくいなどの細かな動作障害がみられます。

- 胸部脊柱管狭窄症:まれですが、歩行中に両足が重く感じたり、体幹のバランスが崩れやすくなります。

- 腰部脊柱管狭窄症:お尻や脚にしびれ・痛みが出て、長く歩けない「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が代表的です。

姿勢や体位によって脊柱管の広さは変化し、前かがみ姿勢で症状が軽減する理由もここにあります。

頚部・胸部・腰部いずれの狭窄も、放置すれば、一部のケースでは歩行障害や手足の麻痺に進行するおそれがあります。

排尿障害や下肢の麻痺がある場合は手術が適応となる場合がありますが、状態によっては保存療法(薬物療法・運動療法など)で改善が期待できます。

改善が期待できる理由とは?

脊柱管そのものを広げることは難しいものの、筋肉・血流・神経の働きを整えることで症状を緩和できる可能性はあります。

リハビリでは、筋の緊張を緩め、関節の動きをよくすることにより、痛みの原因となる神経圧迫の症状軽減を図ります。

特に、腰部周囲の筋肉(体幹・殿筋・股関節)を柔らかく保ち、神経への負担を減らすことが、症状を改善する鍵です。

また、姿勢や歩行の癖を修正することで、再発を防ぎながら機能回復が期待できます。

このように、正しいリハビリを継続すれば、「治らない」と感じていた痛みも、少しずつ軽減し、再び快適な生活へと近づける可能性があります。

- 脊柱管狭窄症は神経圧迫による慢性疾患です。

- 腰部・頸部・胸部で症状が異なり、生活動作に影響を与えます。

- リハビリでは、痛みやしびれを軽減し再発を予防を目指します。

脊柱管狭窄症で“やってはいけないストレッチ”|避けるべき動きとその理由

この章では、脊柱管狭窄症で症状を悪化させやすいストレッチの特徴と、その理由を分かりやすく説明します。

症状を強める動きを避けることで、痛みの軽減や安全なセルフケアにつながります。

腰を大きく反らす動き(コブラ・ブリッジなど)

腰を大きく反らすストレッチは、脊柱管をさらに狭めて神経の圧迫を強めやすくなります。

コブラポーズやブリッジなど、背中を大きく反らす姿勢は特に悪化につながりやすい動きです。

痛みを避けるためには、背中を反らす動作よりも、前に丸める姿勢を優先することが安心につながります。

強くねじる動き(ヨガ・ゴルフ・体操の捻転)

身体を強くねじる動作は、腰椎に過度な負荷がかかり、神経が引っ張られて痛みやしびれが強まりやすくなります。

ヨガのツイスト系ポーズや、ゴルフスイングのような鋭く体を捻る動作に関しましては特に注意が必要です。

安全に行うために、小さな範囲でゆっくり動かすなど、負荷を抑える工夫が症状の改善に繋がります。

痛みを我慢して継続するストレッチ

脊柱管狭窄症では、痛みを感じながら続けるストレッチは、炎症や圧迫を強める原因になるため、行ってはいけません。

「少し痛いけれど効いている気がする」という考えは、悪化につながる恐れがあるため避けましょう。

ストレッチの際に痛みがでた場合は、前かがみ姿勢で休むなど、症状が落ち着く姿勢に変えることが大事です。

朝・疲労時・寒い時期に悪化しやすい理由

朝や疲労時、寒い季節などは筋肉がこわばりやすく、神経周囲の柔軟性が低下することにより痛みが出やすくなります。

このようなタイミングで強いストレッチを行うと、無意識に反る動きが入りやすく、症状が強まる恐れがあります。

ウォームアップや軽く体ほぐしてから行うと、痛みを避けられます。

動画やテレビを真似する際の落とし穴

動画やテレビで紹介されるストレッチは一般向けであり、脊柱管狭窄症の症状に合っていない場合があります。

見た目が似ていても、筋力や柔軟性、痛みの出方が人によって異なるため、同じ動きが安全とは限りません。

↓↓↓脊柱管狭窄症の原因については、こちの記事もご参照ください。

脊柱管狭窄症の原因を徹底解説!【頸部・胸部・腰部の違いと改善法】

安全に行える“代わりのストレッチ”|症状を悪化させずに負担を減らす方法

この章では、脊柱管狭窄症の痛みやしびれを悪化させないために、安全に行えるストレッチを具体的にご紹介します。

反らす動きや強い捻りを避けながら、安心して取り組めるセルフケアをまとめています。

脊柱管の圧迫を和らげる“丸める姿勢”のストレッチ

脊柱管狭窄症では、身体を前に丸める姿勢が神経の圧迫を減らし、痛みを和らげやすくなります。

強く反らす動作は避け、背中が自然に丸まる姿勢を中心に行うと、安全に可動域を広げられます。

丸める姿勢は、歩行時や立ち上がりのつらさを軽減する場面でも役立つ方法です。

膝抱えストレッチ|腰部のスペース確保

膝抱えストレッチは、腰椎まわりのスペースを広げ、神経の圧迫を減らす基本的な方法です。

仰向けで片膝を抱え、背中が軽く丸まる程度に近づけると、腰部の負担が和らぎやすくなります。

痛みが出ない範囲でゆっくり行うことが、効果的かつ安全に続けるための大切なポイントです。

股関節まわりの柔軟性を引き出すストレッチ

股関節の動きが硬いと、腰への負担が増え、脊柱管の圧迫を強めやすくなります。

太ももの前やお尻まわりの筋肉を軽く伸ばし、腰だけに頼らない動きをつくることが大切です。

無理に伸ばす必要はなく、ゆっくり呼吸を合わせて行うと、筋肉が緩みやすくなります。

お尻まわりをほぐして歩行時の負担を軽減

お尻の筋肉が硬くなると、骨盤の動きが悪くなり、歩くときの痛みが増えやすくなります。

椅子に座り、片足を反対側の膝にのせて軽く前に倒れる姿勢は、お尻の筋肉を効率よくほぐせます。

このストレッチは歩くときのつらさを軽減するために役立ち、日常生活で取り入れやすい方法です。

ストレッチ前に確認する「安全チェックリスト」

安全にストレッチを行うためには、以下の点を事前に確認すると安心です。

- 痛みが出る姿勢になっていないか

- 腰が反りすぎる動きになっていないか

- 呼吸を止めずゆっくり行えているか

ストレッチ以外で避けるべき生活動作|痛みを悪化させない“日常の工夫”

この章では、脊柱管狭窄症の痛みやしびれを悪化させないために、日常生活で避けたい動作や姿勢を整理します。

ストレッチだけでなく、毎日の「何気ない習慣」を見直すことが改善の大きな一歩につながります。

長時間の立位・反り腰・無理な家事動作

長時間の立位や反り腰姿勢は、脊柱管を狭めやすく、痛みを強める原因になります。

特に、掃除機がけや洗い物などの家事動作で無意識のうち、腰が反った状態がが続くと、負担が蓄積しやすくなります。

少し前かがみになる、作業台の高さを調整するなどの工夫で負担を軽減できます。

歩き始めの痛みを強くするNG動作

脊柱管狭窄症では、歩き始めに痛みやしびれが出やすく、急に歩き出す動作は神経への刺激を強めます。

立ち上がってすぐに大股で歩く、勢いよく方向転換をするなどの動作は避けたほうがよろしいです。

歩く前に軽く前屈して腰を丸めるなど、痛みが和らぐ姿勢を一度挟むと症状の出現を抑えられます。

座位・寝姿勢など家での過ごし方のポイント

座っている時間が長くなると、腰の角度によって脊柱管への圧が高まり、症状が強まることがあります。

深く座りすぎて反り腰になる、背もたれに寄りかかりすぎるといった姿勢は避けましょう。

寝る姿勢においては、仰向けよりも横向きのほうが神経の圧迫が和らぎやすく、痛みが出にくくなります。

スクワットは良い?悪い?フォーム注意点

スクワット自体は悪いものではありませんが、腰を反らすフォームで行うと症状を悪化させる原因になります。

膝とつま先の向きをそろえ、背中を軽く丸めた状態で行うと腰への負担を抑えられます。

痛みが強い日は無理をせず、椅子に座ったまま立ち上がる練習に切り替えるといいでしょう。

症状が強いときに避けたい行動と対応策

痛みやしびれが強いときに無理に動くと、炎症の増悪や神経の圧迫に繋がり、症状が長引く原因になります。

特に、反り腰姿勢で立ち続ける、痛みを我慢して家事を続けるなどの行動は避ける必要があります。

まとめ|“やってはいけない動き”を避け、正しい方法で改善をめざしましょう

この章では、脊柱管狭窄症で避けたい動きと、安全に続けられるセルフケアのポイントを整理します。

日常の工夫を積み重ねることで、痛みの軽減や再発予防につながります。

悪化の原因になる3つの動きを避ける

脊柱管狭窄症では、次の3つの動きが痛みやしびれを強める原因になります。

- 腰を大きく反らす動き

- 身体を急にねじる負荷の強い動き

- 痛みを我慢して行うストレッチ

これらの動作を避けるだけでも、神経の圧迫が減り、症状が落ち着きます。

安全なストレッチで神経の圧迫を軽減

丸める姿勢のストレッチや膝抱えストレッチ、股関節やお尻まわりの柔軟性を引き出す動きは、脊柱管への負担をかけずに続けることが出来ます。

痛みのない範囲でゆっくり行うことで、腰の緊張が和らぎ、歩行時のつらさが軽減されます。

無理に伸ばそうとせず、呼吸を止めないことが安全に続けるうえで大切です。

日常動作の見直しが改善スピードを左右する

立ち続ける・反り腰になる・勢いよく歩き出すなど、何気ない動作が症状を強めることがあります。

作業台の高さを調整する、歩き出す前に軽く前屈するなど、小さな工夫の積み重ねが症状の改善につながります。

独学の限界と“リハビリ専門職”による包括的サポートの重要性

脊柱管狭窄症は、姿勢・筋力・柔軟性・生活習慣が複雑に関係するため、独学では原因を特定しにくい場合があります。

リハビリ専門職は、全身の動きを評価し、症状に合った安全な動作やセルフケアの方法について具体的なご提案ができます。

小さな疑問や不安を相談できる環境は、改善を持続するための大きな支えになります。

自費リハビリでのアプローチ事例

自費リハビリでは、一人ひとりの状態に合わせた改善プログラムを提供できます。

特に、継続的な動作分析や筋活動の再教育が可能で、神経機能の回復を促します。

- 姿勢や歩行を動画で分析し、痛みの原因動作を特定。

- マンツーマンでのリハビリにより、個別に最適化した運動指導を実施。

- HAL®などのロボット型トレーニング機器を用い、神経と筋の協調を高める。

これらの取り組みにより、神経伝達が促進され、再び「歩ける」「立てる」「動ける」身体機能の回復が期待できます。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例をご紹介します。

【発症後3ケ月】70代女性・E.A様・腰椎圧迫骨折後の改善事例

自宅内は伝い歩き、屋外は四点杖・ご家族の軽介助で約10mしか歩けない状況でした。

左臀部痛により起き上がりも困難で実用的な歩行が難しい状況となったため、当センターのホームページよりお問い合わせいただき、利用を開始されました。

リハビリを行なっていくと左臀部の痛みは消失し、歩行時に見られていた体幹の安定性と左下肢の支持性が改善し、屋外歩行が安定して可能となりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後3ケ月】70代女性・E.A様・腰椎圧迫骨折後の改善事例

↓↓↓自費リハビリ選びにお困りの方は、是非こちらの記事をご覧下さい。

【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!

正しい知識と習慣で、痛みのない毎日へ一歩踏み出す

脊柱管狭窄症は、正しい知識と安全な動作選びを積み重ねることが、痛みの軽減に繋がる疾患です。

まずは避けるべき動きを知り、症状が楽になる姿勢やストレッチを取り入れることで、改善に向かっていきます。

これらの工夫をご家族様と一緒に続けることで、症状が改善し安心して過ごせる時間を少しずつ広げ、痛みのない毎日をめざして一歩を踏み出しましょう。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

細葉 隆

理学療法士

2006年に理学療法士免許を取得。

一般病院・訪問リハビリ・介護老人保健施設・通所リハビリと全てのステージで脳卒中を中心としたリハビリを経験。

2024年、公的保険で回復できなかったお客様の改善をしたいという想いから、脳神経リハビリセンター仙台に勤務。

私はこれまでに様々なお客様とそのご家族とリハビリを通して関わってきました。お客様の夢や目標に向かってチームとして、そしてセラピストとして携わってきました。私のモットーはお客様や家族の方と同じ方向を向き、寄り添いながら一緒に進んでいくことです。

脳神経リハビリセンターでは、充分な時間と最新の機材が整っており、リハビリを必要としている方の夢を叶える場所であると確信しています。

1回1回のリハビリを通じて、小さな変化や気付きに喜びを分かち合い、目標が達成に向けて一緒に頑張ってみませんか。

皆様との出会いを楽しみにしています。