お知らせ

NEWS

【速やかな治療とリハビリの重要性】脳梗塞の急性期はどう対処する?

脳梗塞の急性期にどんな治療やリハビリが必要か分からず、不安を抱える患者様やご家族様は少なくありません。

適切な対処を行えば、後遺症や再発リスクを抑える可能性は高まります。

この記事では急性期の治療・リハビリから回復期・維持期までをわかりやすくご説明します。

これから必要な行動を把握していただき、安心を得るきっかけとなりましたら幸いです。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

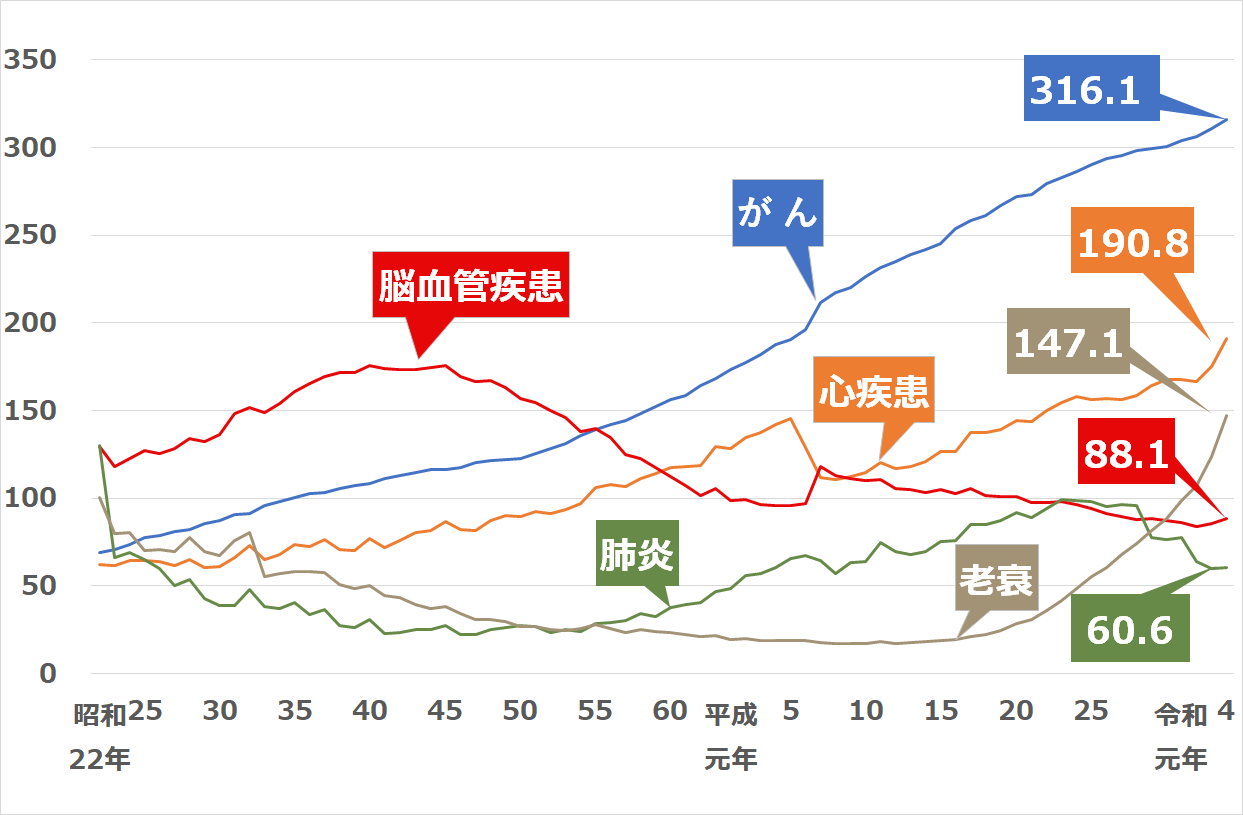

脳卒中についての統計

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

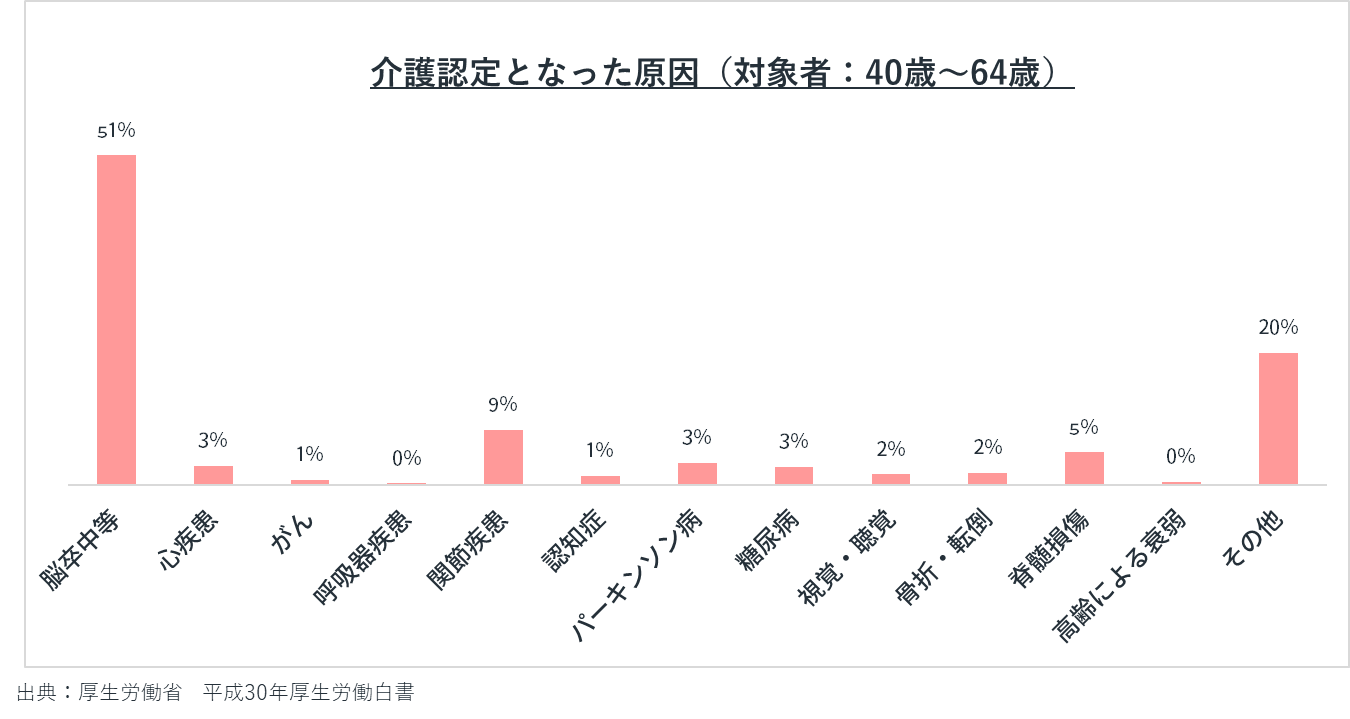

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

脳梗塞の概要と主な症状

「脳梗塞」とは、血管が詰まり血流が絶たれる状態です。

詰まった先の血管に血液が十分に送られず、脳細胞に必要な栄養分や酸素が行き渡らなくなります。

その結果、脳の神経細胞が部分的に死滅して、片側の手足の運動麻痺や感覚障害、言語障害など、さまざまな障害が起こります。

発症直後の対応は遅れると重い後遺症が残る恐れが生じます。

早期受診や最初の対応が回復に大きくかかわります。

代表的な初期症状は、下記の通りです。

- 片腕や片足に力が入りにくくなる

- ろれつが回らず言葉が出にくくなる

- 顔の片側が下がるなど表情の変化が出る

脳梗塞の急性期

脳梗塞の急性期は後遺症を左右する重要な期間です。

この章では急性期の特徴をご説明します。

理解を深めて適切な対応へつなげる参考にしていただければ幸いです。

急性期とは?

「急性期」という言葉を耳にしたことはありますか?

脳梗塞が発症した直後の状態を指します。

この時期は、脳の細胞が最もダメージを受けやすい時期です。

では、具体的にどのような状態なのでしょうか。

急性期の期間と特徴

この短い時間内に以下のような特徴的な変化が起こります。

脳の細胞の損傷

血流が途絶えることで、脳の細胞は急速に損傷を受けます。

症状の変動

この期間中、患者様の症状は急激に変わることがあります。

治療のゴールドタイム

この期間中の治療は、後の回復に大きく影響します。

早ければ早いほど、より良い結果が期待できます。

急性期の治療法と管理

この章では急性期の代表的な治療法とリスク管理を説明します。

急性期は後遺症を左右する重要な段階です。

発症直後にどんな治療を選択するかで予後が大きく左右されます。

rt-PAや血栓回収療法の時間的制限、そして血圧管理の重要性について触れます。

急性期治療の柱(rt-PA療法と血栓回収療法)

この章では、脳梗塞急性期における二つの主要な治療法、rt-PA療法と血栓回収療法について解説します。

rt-PA療法とは、組織プラスミノゲン活性化因子という薬物を用いて血栓を溶解する治療です。

この方法は、発症から適用することができる時間に制限があり、時間との競争とも言えます。

- 適用時間:発症から4.5時間以内

- 目的:脳内の血栓を速やかに溶解し、脳組織の損傷を最小限に抑える

- 効果:適切に実施された場合、患者様の状態が著しく改善する

ただし、適用外のケースも存在します。

出血傾向がある患者様や、既に大きな脳損傷が確認されている場合には使用できません。

血栓回収療法は、専用のカテーテル(細い管)を用いて物理的に血栓を取り除く方法です。

この治療は、rt-PA療法の適用期間を過ぎた患者様や、大きな血栓がある場合などに特に有効です。

- 適用時間:発症から24時間以内

- 目的:物理的に血栓を除去し、脳への血流を迅速に回復させる

- 効果:rt-PA療法に比べて、より大きな血栓に対して効果的

血栓回収療法は高度な技術を要するため、特別な設備と専門の医師が必要となります。

これらの治療は急性期の脳梗塞治療に革命をもたらしましたが、どちらも高度な医療機関でのみ実施可能です。

患者様ごとのリスクと期待できる効果を考慮し、最も適した治療を選択する事が必要です。

血圧管理・薬物療法のポイント

脳梗塞急性期における血圧管理と薬物療法について、その重要性と具体的な管理法について説明します。

血圧管理の重要性:適切な血圧管理は、脳梗塞の急性期治療において極めて重要です。

脳梗塞発症後の血圧は、脳への血流を最適化するために慎重に調整される必要があります。

- 目標値:症状に合わせて徐々にコントロールしながら160/90 mmHg以下を目指します。

急性期では一定の血圧を保つことで血流を促すことが出来るので、急激に下げることはしません。 - 高血圧患者様:220/120mmhg以上になった場合は降圧剤の処方を検討します。但しこの場合も極端には下げません。

- 低血圧患者様:脳血流を確保するため、ある程度の血圧維持が必要ですが心臓など、全身状態を見ての医師の判断となります。

血圧が高すぎると、脳出血のリスクが増加し、低すぎると脳への血流不足から脳組織が損傷する可能性があります。

薬物療法:脳梗塞急性期においては、血圧を管理するために様々な薬物が用いられます。

主に使用される薬物は以下の通りです。

- 抗血小板薬:血栓の形成を防ぎ、さらなる脳梗塞のリスクを低減します。

- 抗凝固薬:血液をサラサラにして血流を改善します。

- 血圧降下薬:適切な血圧に調整するために用いられます。

これらの薬物は、脳梗塞のタイプや患者様の健康状態に応じて選択されます。

心房細動が合併している場合は、抗凝固薬が特に重要ですが、出血のリスクを考慮する必要があります。

個々の患者様の状態に合わせた治療計画を立て、適切な薬物を選択し、身体状況の監視を行いながら治療を進めることが求められます。

急性期のリスク管理と合併症予防

この章では脳梗塞の急性期におけるリスク管理と合併症予防について詳しく解説します。

脳梗塞の急性期は再梗塞や肺炎、せん妄など、様々な合併症リスクが高い時期です。

適切な管理を行わないと、患者様の症状が悪化する危険性が高まります。

合併症を予防するための正しい知識を身につけることが必要です。

脳梗塞の急性期で特に注意したい合併症としては以下が挙げられます。

- 再梗塞(新たな梗塞が生じること)

- 誤嚥性肺炎(食べ物が気管に入って起きる肺炎)

- 深部静脈血栓症(脚などに血栓ができる症状)

- 脳浮腫(脳がむくむこと)

再梗塞は急性期に最も警戒すべきものです。

再梗塞とは、発症後に再び新たな梗塞が生じることを指します。

再梗塞を防ぐには適切な血圧管理と慎重な安静管理が重要です。

しかし過度な安静は、身体機能を低下させ、他の合併症を招く恐れがあります。

そのため安静度は医師に確認することが大切です。

また、誤嚥性肺炎も深刻な合併症の一つです。

飲み込みの機能が低下している場合に起こりやすくなります。

- 食事の前に飲み込みのチェックを必ず行う

- 食事の際は上体を起こし姿勢を整える

- 必要に応じてとろみをつけて誤嚥のリスクを下げる

さらに、深部静脈血栓症にも注意が必要です。

これはベッド上で動けない状態が続くことで血液の流れが停滞することで起こる場合があります。

定期的に手足を動かす運動や体位交換をすることで予防できます。

ご家族様も日頃の様子を医療スタッフへ共有することが重要です。

異変があればすぐに医療機関へ相談し迅速な対応を心掛けましょう。

急性期のリハビリテーション

急性期のリハビリテーションは、脳梗塞発症直後から始め、患者様の早期回復を目指す重要な治療段階です。

この期間の介入は、患者様の将来の回復可能性に大きく影響を与えるため、特に重視されています。

急性期リハビリテーションの主要なアプローチを具体的に説明します。

- 早期モビリゼーション:脳梗塞後できるだけ早くから関節を動かしていくことが推奨されています。

安静を保つことも重要ですが、適切な時期から適切な関節運動を行うことで、拘縮などの二次的な合併症を防ぎ、身体機能の低下を抑えることが出来ます。

- 多職種の連携:理学療法士だけでなく、作業療法士、言語聴覚士、看護師、医師がチームとして連携することで、患者様の状態に最適な治療を提供することが出来ます。

各専門家が患者様の異なるニーズに対応し、NEEDに合わせた総合的なケアを実施することが大事です。

- 機能評価と治療計画の調整:患者様の身体的、認知的機能を詳しく評価し、個々の進行状況に応じて、個別の治療計画を策定します。

これにより、リハビリテーションの効果が最大に発揮されます。

急性期のリハビリテーションを、早期から積極的に行っていくことで、患者様の自立支援と社会復帰の可能性を高めます。

また、患者様とご家族様への教育も同時に行うことで、治療プロセスへの理解と協力を深めることが不可欠です。

回復期と維持期のリハビリテーション

脳梗塞からの回復期と維持期におけるリハビリテーションは、患者様が日常生活に再び適応し、自立するために重要です。

この段階では、機能の回復だけでなく、長期的な生活の質の向上を考えていくことも大切です。

回復期と維持期の主なリハビリテーションを紹介します。

- 個別リハビリプログラム:患者様一人ひとりの身体的、認知的、感情的状態を考慮したリハビリプランが作成されます。

このプランは、患者様の日常生活動作(ADL)の改善を目的としており、具体的な技能の訓練が記載されています。

- 継続的な評価と調整:患者様の回復プロセスを定期的に評価し、治療計画を定期的に見直すことが大切です。

これにより、治療の進行に合わせて最適なリハビリテーションが受けられます。

- 社会復帰のサポート:職業訓練所などと連携し、社会復帰に必要なスキルのトレーニングや、職場や学校への適応するための支援を受けられます。

このアプローチでは、仕事の再訓練プログラムや学習活動への参加促進が行われます。

- 心理社会的サポート:患者様が心理的にも健康を保つためには、精神的サポートも大切です。

カウンセリングやグループセラピーを通じて、患者様とご家族様が直面するストレスや不安に対処する方法を知る事が必要です。

これらは、患者様が脳梗塞後の生活で直面する様々な課題を乗り越えるのに役立ちます。

患者様のお身体の状態に合わせたリハビリ計画

脳梗塞リハビリテーションを成功させるためには、患者様一人ひとりに合わせた個別のリハビリ計画を作成する必要があります。

このアプローチは、患者様の特定のニーズと目標に焦点を当て、最適な回復結果を得るために重要です。

以下、ご本人様に合わせたリハビリ計画の作成における主要な流れとポイントについてを詳しく解説します。

- 詳細な患者様評価:リハビリ計画の作成は、患者様の身体的、認知的、感情的評価から始まります。

この評価により、患者様の現在の機能レベル、潜在能力、回復の障害になりうる要因が特定されます。

- 個別の治療目標の設定:患者様ごとの具体的な治療目標を設定し、それに基づいて日々のリハビリテーション活動を計画します。

ここでは、運動能力の向上、日常生活動作(ADL)の自立、社会参加の促進などが検討されます。

- 多職種の連携:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門家が協力して患者様のリハビリ計画をサポートします。

それぞれの専門家が患者様の異なるニーズに応じた最適な治療を行うことで、総合的な回復を目指します。

- 定期的な進捗評価と計画の見直し:リハビリ期間中、患者様の進捗を定期的に再評価し、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行ないます。

これを繰り返すことによって、患者様が常に最適なサポートを受けられるようになります。

ご本人様のお体に合わせたリハビリ計画は、患者様の機能回復を最大限に引き出し、可能な限り普通の生活を送れるようにするための鍵です。

リハビリテーションの成果と成功事例

リハビリテーションの成果は、患者様が日常生活に復帰し、自立度が上がることで実感されます。

ここでは、具体的な成功事例を通じて、リハビリテーションがどのように患者様の生活の質を向上させるかをご紹介いたします。

脳神経リハビリセンターにリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後1年7ヵ月】50歳代・男性・脳出血の改善事例

退院後、積極的にリハビリをしたいという希望で来店して頂きました。

初期は杖・装具を使用しゆっくり歩行されておりました。

現在は装具を使用し杖なしでの歩行が可能となりました。

仕事や趣味の旅行・野球観戦・外食など可能となり、非常に活動的に過ごされております。

現在は、車やフォークリフトの運転、キャリーバックを持っての遠出など、様々な動作が可能となりました。

麻痺に関して初期はかなり重度の麻痺を呈していましたが、現在は上下肢ともに改善を認めます。

下肢はももを上げる動作が可能となりました。

上肢は初期は全く動きがない状態でしたが、現在は寝た状態で腕が動かせるようになってきております。

また、疼痛も軽減し可動範囲も大きく改善を認めます。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【【発症後1年7ヵ月】50歳代・男性・脳出血の改善事例

この改善事例は、リハビリテーションを行なうことで、患者様の人生が実質的に改善する手段であることを明確に示しています。

まとめ

この章では脳梗塞急性期から維持期までの重要なポイントを振り返ります。

各段階で正しい知識を持つと後遺症や再発のリスクを減らせます。

患者様とご家族様が安心して生活を送れるように要点を整理します。

- 急性期:早期治療と安全なリハビリで後遺症軽減

- 回復期:本格的リハビリで日常生活復帰を目指す

- 維持期:継続した運動と生活習慣の管理で再発防止

- 自費リハビリ施設:個別性の高い支援で生活の質向上を目指す

ご自身の状況に合わせて適切なリハビリを選択しましょう。

迷ったときは早めに専門家に相談することが大切です。

この記事が、脳梗塞の急性期でご不安を抱えた患者様やそのご家族のお役に立てば幸いです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・井の頭恩賜公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

百瀬 義一

作業療法士

2007年に作業療法士免許を取得。回復期・生活期・介護施設・在宅と全てのステージでのリハビリを経験。

これまで脳血管疾患・運動器疾患・廃用疾患・難病など、多くの患者様のリハビリテーションに携わる。

2023年12月から脳神経リハビリセンター吉祥寺に勤務。

私は「少しでも利用者様のご希望を達成する事ができるリハビリ」を心がけています。自費領域でのリハビリテーションは病院でのリハビリとは違い、利用者様のご希望がはっきりとしていて、より切実である事が多いと感じています。リハビリ介入により少しでも利用者様のご希望や目標を達成することができるよう、精一杯のリハビリを行なってまいります。