お知らせ

NEWS

【脳梗塞の後遺症は良くなるの?】 改善のカギは前向きで諦めないリハビリ

脳梗塞の後遺症でお悩みの患者様やご家族様は、「本当に良くなるのか」という不安を抱えていませんか?

適切に対処することで、患者様のQOLの低下や社会復帰への遅れが生じるリスクを低減できます。

この記事では、後遺症を改善する具体策と継続のポイントを理学療法士の視点で解説します。

正しいリハビリに取り組めば、身体機能の回復だけでなく、より前向きな日常が期待できます。

是非、ご一読ください。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、脳卒中の中で最も割合の大きい疾患です。

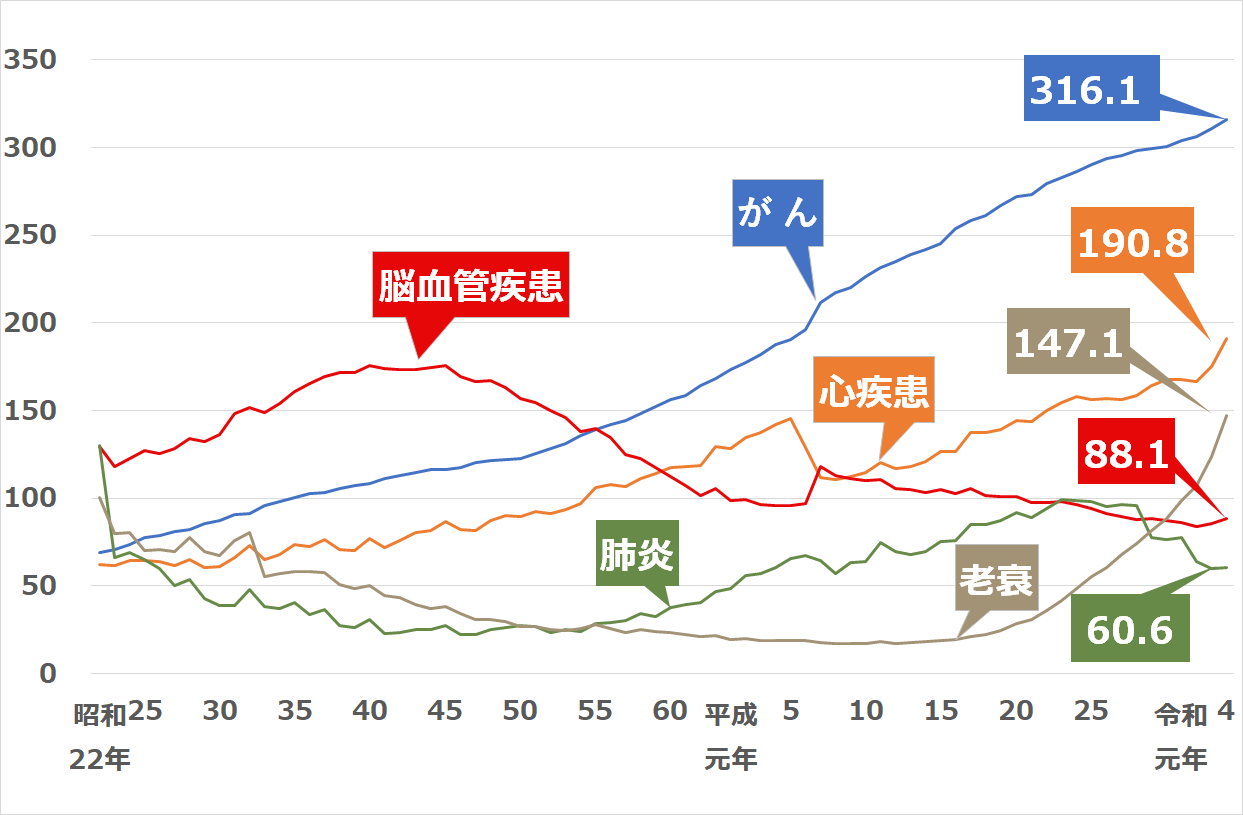

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

脳卒中は、1951年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

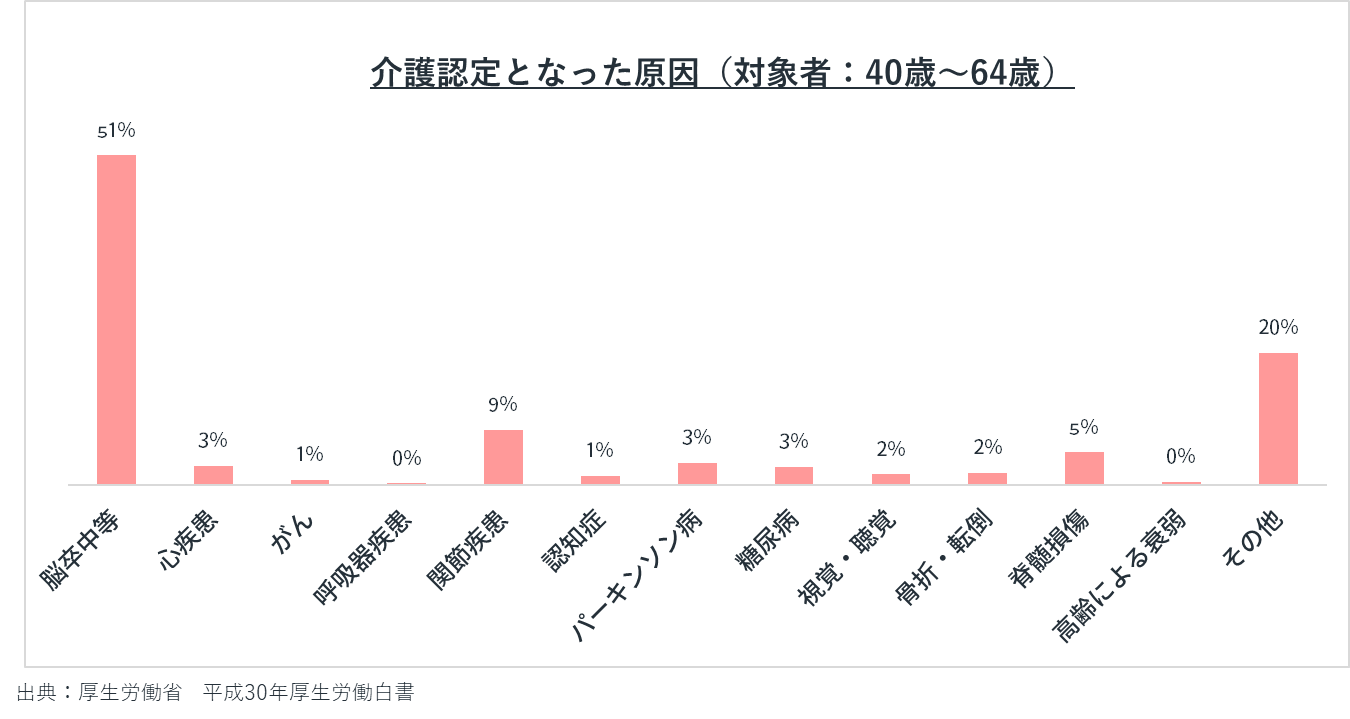

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

まず知っておきたい後遺症の基礎知識

この章では、脳梗塞後遺症の発生理由や回復の仕組みを説明します。

何が原因となるのかを理解し、回復への可能性を考えます。

正しい知識が、前向きなリハビリへと導きます。

脳梗塞の後遺症の概要

脳梗塞後に生じる様々な後遺症について解説します。

脳梗塞の後遺症は、患者様の生活に大きな影響を与える可能性があります。

- 脳梗塞の後遺症とは脳内の血流障害により、脳組織が十分な酸素や栄養を得られず、細胞が死に至ることで、様々な神経学的障害が残ることを指します。

後遺症の種類には大きく分けて、運動障害、感覚障害、認知障害などがあります。

例えば、片麻痺(片側の体が動かしづらい)、失語症(言葉を理解したり発するのが困難)、視野欠損(視界の一部が見えなくなる)などがこれに該当します。

- 他の脳卒中の後遺症との違い:脳梗塞と脳出血は、発生する原因や治療法が異なりますが、後遺症の性質にも違いがあります。

脳梗塞は主に血管が詰まることによるもので、局所的な神経機能の喪失が顕著です。

一方、脳出血では、血液が脳組織を圧迫し広範囲に影響を及ぼすことが多く見られます。

以上のように、脳梗塞後遺症は多岐にわたり、患者様ごとに異なる影響が出るため、個別の対応が必要となります。

これらの後遺症に対する具体的な治療方法とリハビリテーションについて、お伝えしていきます。

脳梗塞の医学的な背景

この章では、脳梗塞がなぜ起こるのか、そしてその結果としてどのような後遺症が発生するのかを詳しく説明します。

- 脳梗塞発生のプロセス:脳梗塞は、脳への血流が何らかの原因で急激に阻害されることにより発生します。

主な原因には、血栓や動脈硬化があります。

これらが脳血管を塞ぐことで、脳細胞は酸素や栄養不足に陥り、最終的には細胞死を引き起こします。

- なぜ後遺症が残るのか?:脳細胞が一度死んでしまうと、その部位の機能は失われることが多いです。

このため、死んでしまった細胞の周辺部位や、同じ機能を持つ他の脳領域がその機能を補う必要があります。

しかし多くの場合、完全な機能回復は難しく、何らかの形で後遺症が残ります。

脳梗塞は突発的に発生することもあれば、前兆症状を伴うこともあります。

症状に早期に気づき、適切な治療を受けることが、重大な後遺症を防ぐ鍵となります。

神経可塑性とリハビリの関係性

「神経可塑性とは」、脳が新しい回路を作る柔軟な能力です。

適切なリハビリ刺激が、損なわれた機能を補う土台となります。

- 失われた動きの再獲得に役立ちます。

- 症状が重くても、一定の改善が期待できます。

- 早期介入が効果的です。

脳梗塞の後遺症の主な症状

この章では、脳梗塞後に起こり得る様々な後遺症について触れていきます。

これらの症状は患者様の生活に直接的な影響を及ぼし、適切な対応が必要です。

身体的な症状

脳梗塞による身体的後遺症は、患者様の生活の質を大きく下げる原因となります。

主な症状とその影響について詳しく解説します。

- 運動の障害:脳梗塞は特に身体の片側に影響を及ぼすことが多く、片麻痺や筋力低下が見られます。

これにより、歩行や日常の動作に支障をきたすことがあります。

- 感覚の障害:感覚の麻痺により痛みや痺れが出現、温度感覚が低下します。

これが原因で、気づかないうちに怪我をしてしまうこともあります。

- 言葉の障害:言語中枢が損傷を受けることで、発話が困難になる場合があります。

これは失語症と呼ばれ、意図する通りに言葉を話すことができなくなります。

- 視覚の障害:視野欠損などの視覚障害が発生することがあり、日常生活において見落としが生じやすくなります。

例えば、視野の一部が見えないことで障害物に気づかずにぶつかるといった事故が起こり得ます。

これらの身体的な症状は、多くの場合、リハビリテーションによって改善が見込めます。

↓↓↓「脳梗塞後遺症」についての詳しい情報はこちらもご覧ください。

脳梗塞の不安と疑問を解消!【原因と症状、治療、リハビリについて】

認知および記憶の症状

認知機能や記憶に関する後遺症も、患者様とご家族様に大きな影響を与えます。

- 記憶の障害:短期間の出来事を思い出せない、または新しい情報を覚えるのが難しい。

- 認知の障害:判断力や問題解決能力が低下する。

↓↓↓「高次脳機能障害」についての詳しい情報はこちらをご覧ください。

これは高次脳機能障害なのですか?【診断方法から治療法までを解説】

日常生活における影響

脳梗塞の後遺症は日常生活の様々な面に影響を及ぼします。

ここでは、具体的な日常生活への影響と、それに対する対策を探ります。

- 日常活動の制限:脳梗塞による運動機能の低下は、調理、掃除、洗濯といった日々の活動を困難にします。

特に、調理や掃除など、細かな手作業を伴う活動が大きく影響を受けます。

- 社会生活への影響:職場復帰は脳梗塞患者様にとって一大事です。

職種によっては、以前と同じ業務が難しくなることもあり、キャリアの変更を迫られる場合があります。

また、社交活動の減少により、孤立感が増すこともあります。

これらの課題に対処するためには、個別のリハビリテーションプランのほか、日常生活支援ツールの利用や家族及び地域社会からの支援が重要です。

効果的なサポート体制を構築することで、患者様がより自立した生活を送ることが可能になります。

後遺症の症状別・程度別にみる回復の可能性

この章では、後遺症の治る可能性と軽度・重度の症状差について説明します。

また、早期対策が重要な理由や長期的な視点でコツコツ取り組むことが重要な理由についても説明します。

しびれや言語障害を含む多様な症状への対応策も紹介します。

軽度症状の場合:早期対策で大幅な回復も期待

軽度症状は発症早期のアプローチで改善度が上がります。

動きを意識して使うと、新たな神経回路が形成されやすいといわれています。

片麻痺があっても軽症の場合では、短期のリハビリで日常生活が自立した報告があります。

症状が軽いほど日常生活においても機能改善にむけた取り組みが行いやすく、回復速度が高まります。

症状が軽いほどリハビリ効果が出やすい理由

軽度症状なら、残存機能が多くリハビリや日常生活においても積極的に使用することが可能です。

リハビリで繰り返し練習することが反復刺激となり神経可塑性を引き出す要素になります。

- 早期退院後でも通所や訪問による継続訓練が可能

- 自宅でも動きを維持しやすく廃用症候群による機能低下を予防できる

廃用症候群を予防するための注意点

廃用症候群とは、使わないことで筋力や体力が落ちる現象です。

軽度でも身体的、認知的な症状を放置すれば機能低下が進むリスクがあります。

- 少しずつでも麻痺側を意識的に使う

- 痛みがある場合は医療機関へ相談しながら練習

動かしにくい場合は装具や杖などを活用すると効果的です。

重度症状の場合:長期的な視点でコツコツと改善

重度症状はリハビリによる即効性が低いですが、諦めず継続することが大切です。

少しずつでも麻痺側を動かすと神経回路が再編されやすいです。

自力で難しい動作はセラピストの介助や補助具を使います。

速い成果が見えづらい反面、根気強く取り組むことが変化につながります。

時間がかかるケースでも脳は変化できる

慢性期でも訓練により神経可塑性が働くデータがあります。

焦りすぎるとモチベーション低下や動作の乱れを招きます。

- 小さな目標を設定して進捗を可視化

- オンラインで指導を受けて学びの継続を図る

変化が遅いほど達成時の満足度は大きいです。

家庭や自費リハビリ施設での専門的アプローチ

医療保険外の施設ではリハビリ時間を増やせます。

家庭では自主トレと合わせて柔軟に取り組めます。

- マンツーマン指導で集中度が向上

- 日常動作を中心としたプログラムで効果を高める

短期集中で効率を上げる方法もあります。

しびれや言語障害はどこまで治るのか

しびれや言語障害も改善が望めますが、期間や改善の程度には個人差があります。

症状が多岐にわたる場合は段階的なアプローチが大切です。

専門家による評価で、必要な練習方法を計画します。

適切なリハビリを続けると生活の質を高められます。

麻痺以外の症状改善に必要なリハビリ内容

しびれには触覚や振動刺激を組み合わせる練習が効果的です。

言語障害には発声訓練や言葉の繰り返し学習が重要です。

- 音読で口舌機能を活性化

- 語い訓練アプリを使い反復練習

集中力を高めるゲーム要素を入れると継続しやすいです。

モチベーション維持のための実践例

楽しい要素を取り入れるとリハビリ継続率が上がります。

ご家族様の声かけが大きな支えとなるケースも多いです。

- 週1回の成果発表会で努力を見える化

- 達成度に応じた自分への小さなご褒美を用意

疲れが強いときは休息と軽いストレッチを併用すると効果的です。

治療方法と諦めないリハビリのすすめ方

この章では、脳梗塞後遺症に対する現代の治療方法と、実際に家庭で実施できるリハビリテーション手法を詳しく解説します。

現代の治療

脳梗塞後遺症に対する現代の治療は、最新の医学的進歩と技術を利用して、患者様の回復をサポートします。

ここでは、主な治療法とその効果について詳しく解説します。

- 経皮的脳血管内治療(カテーテル治療):脳梗塞を引き起こす血栓を除去するための手法です。

カテーテルを使用して血管を広げ、血流を改善します。

- 経頭蓋磁気刺激(TMS):脳の特定の部分に非侵襲的な磁気パルスを送り、神経細胞の活動を促進することで機能回復を助ける治療法です。

- 薬物療法:新しい抗凝血薬や神経保護薬を使用して、再発を防ぎ、脳細胞の損傷を最小限に抑えます。

これらの治療法は、脳梗塞後の回復期における神経機能の改善を目指し、患者様の生活の質の向上に貢献します。

専門のリハビリセンターの利用

専門のリハビリセンターで提供される特別なプログラムの特徴をお伝えします。

- ロボット・AI機器を最大限に活用したリハビリを提供するプログラムです。

- 当センターのセラピストが長年の経験に基づいて、患者様の目標、身体状況を慎重に検討しならが、患者様一人ひとりに合わせたリハビリを提供します。

- リハビリ開始時点からの変化を患者様と一緒に確認し、リハビリの効果を検証しながら、最も有効なプログラムを検討し、ご提案していきます。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例をご紹介します。

【発症後7か月】80代・女性・K.N様・脳出血(右視床出血)・左片麻痺・失調の改善事例

その後回復期病院へ転院し、2か月間のリハビリを実施していました。

退院後は自宅での生活が困難なため、施設入所となり、リハビリは実施されていませんでした。

歩けるようになり、息子様と一緒に生活がしたいとの希望あり、当施設をご利用されました。

入院中は合計2~3時間/日のリハビリテーションを実施していました。

座位や立ち上がりなどの基本動作の練習を主にしており、歩行練習はほとんど実施していませんでした。

座位姿勢は左後方へ崩れなくなり、安定して座れるようになりました。

前方への重心移動がスムーズに行えるようになったことで、上肢支持なしでも立ち上がりが1人で行えるようになりました。

また、左下肢で体重を支える感覚も分かりやすくなり、立位・歩行時に体幹が後方へ倒れてしまうことも少なくなりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後7か月】80代・女性・K.N様・脳出血(右視床出血)・左片麻痺・失調の改善事例

【発症後1年】70代男性・S.O様・脳出血・左片麻痺の改善事例

退院後に自宅にて転倒され、左股関節を骨折し、左股関節人工関節置換術実施。

退院後に訪問リハビリを週に2回ご利用され、更なる機能改善を考え、当リハビリセンターの利用を開始いただきました。

リハビリ実施後、右左骨盤の落ち込みの改善と左の股関節の伸びがみられ、反張膝も改善傾向となり、独歩を見守りにて可能になりました。

上肢は元々、手を挙げる等困難さを認めており、手指の動きも拙劣さがありましたが現在頭上までリーチすることや指をバラバラに動かすことが可能となり、日常生活に支障なく参加することができるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年】70代男性・S.O様・脳出血・左片麻痺の改善事例

まとめ

脳梗塞後遺症リハビリの記事全体を振り返ります。

後遺症との向き合い方も確認していきます。

- 脳梗塞の後遺症は諦めずリハビリを続けることで改善が期待できます。

- 症状に合わせて練習方法を工夫すると効果が高まります。

- 自費リハビリや専門的サポートを活用して時間を有効に使いましょう。

- ご家族様の励ましと環境整備が生活の質とリハビリの継続に役立ちます。

ここまでお伝えしたことを、患者様やご家族様の不安解消にお役立ていただけれ幸いです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

!

この記事を書いた人

阿部 千恵

理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中)

1997年に理学療法士免許を取得。一般病院入職し、主に脳血管疾患患者様に対する急性期、回復期、外来のリハビリに携わる。脳神経疾患以外にも、神経難病、整形外科疾患、循環器疾患、呼吸器疾患に対するリハビリも経験。2015年に日本理学療法士協会認定理学療法士(脳卒中)を取得。これまでに学会発表や学会座長、研修会講師、論文執筆も行っている。2024年から脳神経リハビリセンター仙台に勤務。

私は、お客様の小さな変化を見逃さず、目標に向けて最善のリハビリを選択し、提供することを心掛けています。些細な変化であっても、積み重なることで大きな改善の礎となります。一歩ずつ着実に、お客様が目標を達成するための伴走者として、最大限のリハビリを行っていきたいと思います。