お知らせ

NEWS

脳梗塞と脳出血の重症度がわからず、不安を抱えていませんか?

対応が遅れると後遺症が残り、日常生活が困難になる恐れがあります。

この記事は、両者の違いや対策を端的に解説します。

読むことで備えが万全になり、早期受診で回復に繋げやすくなります。

脳梗塞と脳出血の基本的な違い

脳梗塞・脳出血は、クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

脳梗塞と脳出血は、一見似た症状を示すことがありますが、原因、治療法、予後が大きく異なります。

この章では、その違いを明確にし、正しい理解を深めることを目指します。

国内での統計

ここで国内での脳卒中の統計を見ておきましょう。

脳卒中全体の内、脳梗塞は約7割、脳出血は約2割を占めています。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

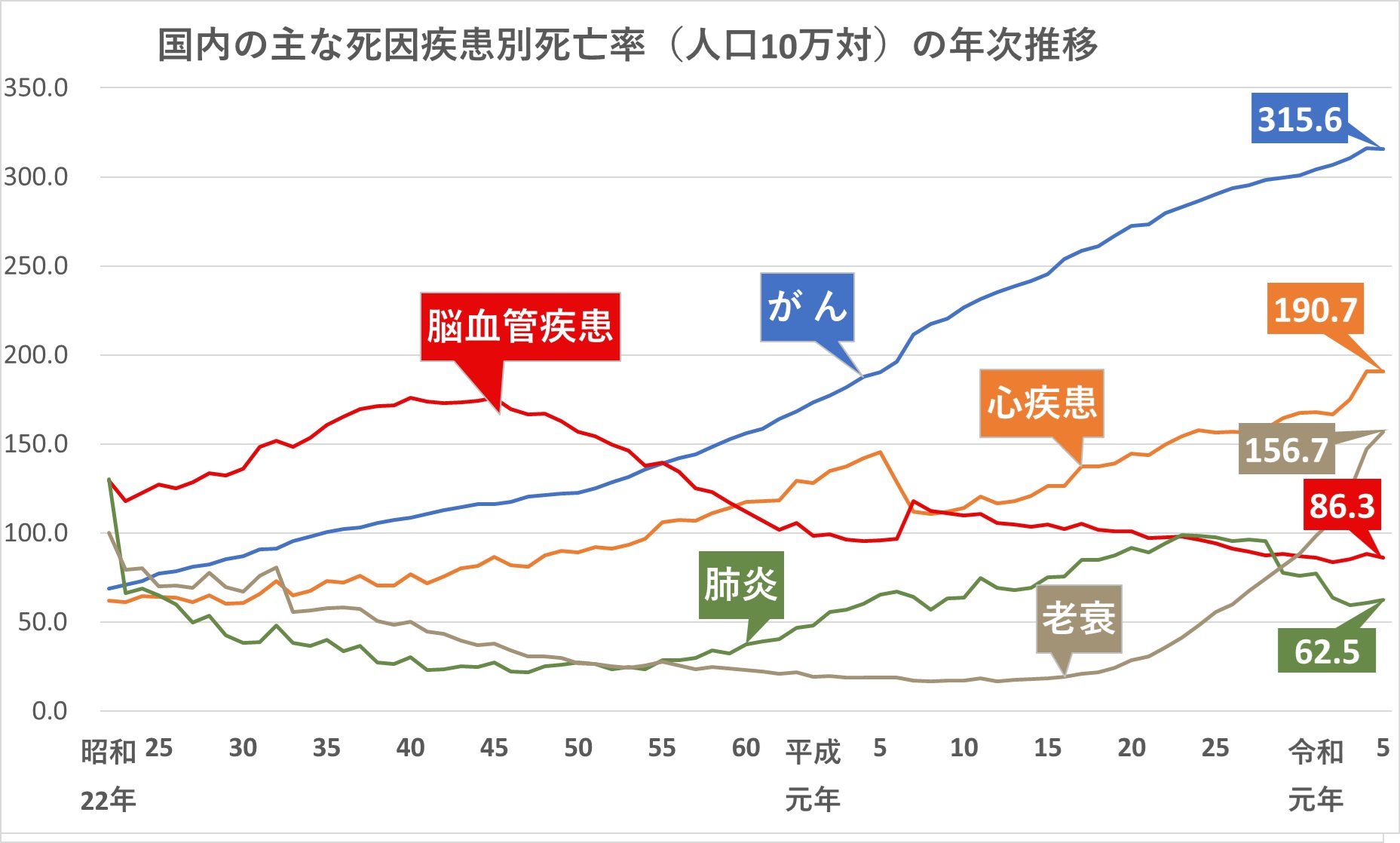

脳卒中は、1951年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」「老衰」に次いで第4位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

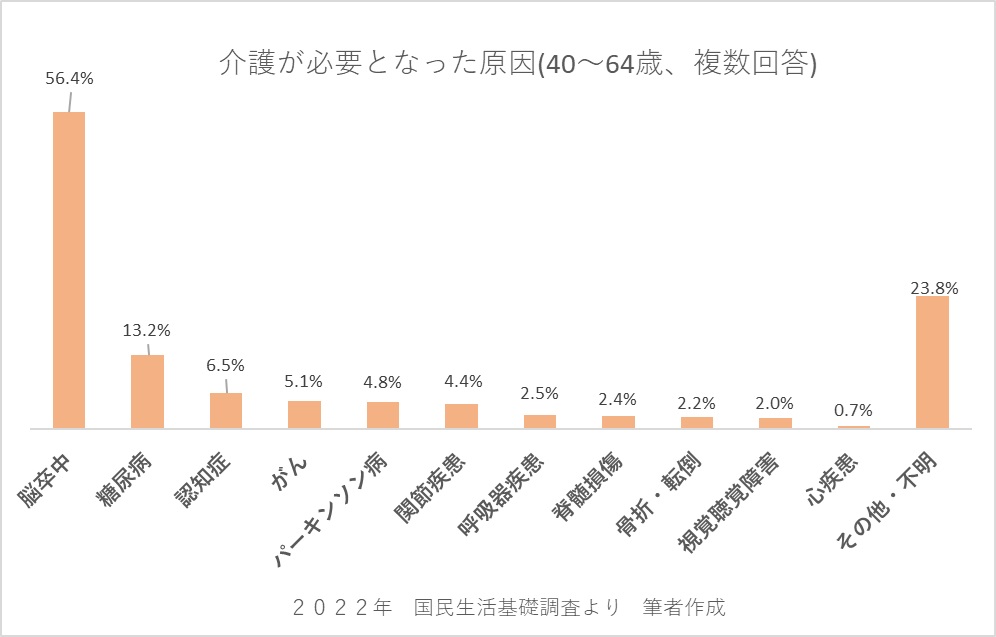

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(56.4%)です。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

なぜ「どちらが重症か」を気にする人が多いのか

この章では、脳梗塞と脳出血の重症度を気にする背景を詳しく解説します。

脳卒中を発症した場合の、具体的な不安要素や懸念を明確にします。

多くの患者様・ご家族様が抱える課題を整理し、安心への糸口を見つける手助けをします。

脳梗塞や脳出血は、前触れなく突然襲ってきます。

「もし発症したらどうなるのだろうか?」という不安は、どなたでも感じる当然の感情です。

脳卒中は、一瞬で患者様の生活を一変させる可能性があります。

特に多くの方が気にするのは、後遺症の深刻さです。

- 歩行や手足の動作に麻痺が残り、自立した生活が難しくなる

- 言葉が出にくくなり、コミュニケーションが困難になる

- 記憶や注意力など、認知機能が低下する

このように、後遺症は患者様本人だけでなく、ご家族様の生活も大きく左右します。

また、平均余命への影響も強く意識されます。

厚生労働省の統計では、脳出血後の平均余命はおおよそ10~12年とされます。

一方、脳梗塞の平均余命は発症時の年齢にもよりますが、脳出血より長い傾向があります。

しかし後遺症によるQOL(生活の質)の低下で、余命期間中の生活に不安を抱く方が多いのです。

急性期医療の発展により、脳卒中の救命率自体は格段に向上しています。

これは素晴らしいことですが、課題もあります。

命が助かった後も、社会復帰や家庭での生活再建が患者様とご家族様の新たな課題となるからです。

したがって、脳梗塞と脳出血の「どちらがより重症か」を明確に把握したいという気持ちは、今後の治療選択やリハビリの方針を決める上でも重要です。

重症度や後遺症リスクを事前に知ることで、発症時の迅速な対応や予防策の徹底が可能になります。

ご自身や大切な方を守るためにも、正確な知識を身につけて備えることが不可欠です。

脳梗塞の特徴と重症度のポイント

この章では、脳梗塞の特徴と重症化のリスクを解説します。

どのようなメカニズムで脳梗塞が起きるのか、詳しく理解することが重要です。

また、重症化を防ぐための初期対応や早期治療のポイントについても明確にお伝えします。

脳梗塞が起こるメカニズム

脳梗塞とは、脳の血管が詰まって脳細胞に酸素が行き渡らなくなる病気です。

主な原因として以下のようなものがあります。

- 動脈硬化(血管が狭くなり血栓ができる)

- 心原性塞栓(心臓でできた血栓が脳に流れ着く)

血管が詰まると脳の働きが低下し、麻痺や言語障害などの脳機能障害が起きます。

脳梗塞の進行は脳出血より比較的ゆるやかな場合が多いですが、気づくのが遅れることもあります。

したがって、症状に気付いたら迅速に対応する必要があります。

脳梗塞の重症化リスクと予後

脳梗塞が重症化すると、生活に深刻な影響を及ぼします。

特に注意すべき後遺症には以下のようなものがあります。

- 身体の片側に起こる麻痺(片麻痺)

- 言葉がうまく出てこない(言語障害)

- 物忘れや注意力低下(高次脳機能障害)

発症後4.5時間以内に治療を開始すると、重症化を防ぐ可能性が高まります。

早期治療には以下の方法があります。

- 血栓溶解薬(詰まった血栓を溶かす)

- カテーテル治療(詰まった血栓を直接取り除く)

脳梗塞を疑ったらどうする?

脳梗塞は早期発見と迅速な治療が重要です。

次のような初期症状が現れたら、すぐに対応しましょう。

- ろれつが回らなくなる

- 片側の手足が動かしにくい

- 視野が狭くなる、視界がぼやける

脳梗塞を疑ったら、ためらわずに救急車を呼びましょう。

画像検査(CTやMRI)を迅速に受けることで、適切な治療が可能になります。

迷ったときこそ、早めに専門医療機関へ相談することが大切です。

脳出血の特徴と重症度のポイント

この章では、脳出血の特徴やその重症度について詳しく説明します。

脳出血は急激に進行することが多く、命に直結するリスクもあります。

早期発見と迅速な対処が非常に重要です。

ご家族様も一緒に知識を深め、万が一に備えましょう。

脳出血が起こるメカニズム

脳出血とは、脳内の血管が破裂し、脳の組織に血液が広がって圧迫する病気です。

主な原因には以下のようなものがあります。

- 高血圧(最も多い原因)

- 血管奇形(動脈瘤や血管の異常)

- 抗凝固薬などの薬剤使用

脳出血は血液が一気に漏れ出すため、症状が短時間で急激に悪化します。

症状が現れたらすぐに対処しないと、命にかかわる恐れがあります。

脳出血の重症化リスクと予後

脳出血は急性期の症状が非常に重いのが特徴です。

特に注意が必要な症状は以下の通りです。

- 激しい頭痛

- 吐き気や嘔吐

- 意識障害(ぼんやりしたり、意識を失ったりする)

脳出血の平均余命は、発症後10~12年程度とされています。

また、脳出血は後遺症が重く、生活への影響が大きい傾向があります。

重症化を防ぐためには、緊急の外科的手術や降圧治療が必要です。

早期に適切な医療機関へ搬送することが、回復への最重要ポイントになります。

脳出血を疑ったらどうする?

脳出血を疑ったら、迷わず救急車を呼んでください。

次のような症状が出た場合、すぐに行動しましょう。

- 突然の激しい頭痛

- 強い吐き気・嘔吐

- 意識が薄れる、ろれつが回らない

救急車が到着するまでの間、ご家族様にできることがあります。

衣服をゆるめ、呼吸が苦しくない姿勢を取らせてあげるのも有効です。

ただし、無理に動かしたり水を飲ませたりしないようにしてください。

救急隊に症状の発生時刻や患者様の状況を正確に伝えることで、迅速な治療につながります。

重症化を防ぐための共通ポイントとリハビリの重要性

この章では、脳梗塞と脳出血の重症化を防ぐためのポイントを説明します。

どちらの疾患も、早期の診断と迅速な治療開始が重要です。

また、リハビリが患者様の生活復帰にどれほど大切かも詳しく解説します。

早期発見・早期治療が生死を分ける

脳梗塞・脳出血ともに早期発見と早期治療が患者様の予後を大きく左右します。

特に画像診断(CTやMRI)を迅速に活用することで、治療の選択肢が広がります。

治療法は、疾患ごとに異なります。

- 脳梗塞:血栓溶解薬やカテーテル治療で血流を再開させる

- 脳出血:降圧薬や緊急の外科的手術で出血を止める・血腫を取り除く

特に脳梗塞では、発症後4.5時間以内に血栓溶解薬を使用することが重要です。

このタイムリミットを超えると治療の効果が落ち、後遺症のリスクが高まります。

症状を感じたら、躊躇せず救急要請をしてください。

リハビリテーションが後遺症を左右する理由

脳梗塞や脳出血の患者様にとってリハビリは回復の鍵です。

脳には可塑性(脳が新しい神経回路を作り機能を回復させる力)があります。

早期からリハビリを始めることで、この回復力を最大限に引き出せるのです。

具体的なリハビリの種類には、以下のものがあります。

- 理学療法(歩行や運動機能の改善)

- 作業療法(日常生活動作の再習得)

- 言語療法(言葉や嚥下の機能改善)

リハビリを早く始めるほど、患者様が在宅復帰や社会復帰できる可能性が高まります。

ご家族様が知っておきたいサポート方法

ご家族様のサポートが、患者様の回復を後押しします。

日常生活を支えるために、以下のポイントを意識しましょう。

- 転倒を防ぐための住環境整備(段差をなくす、手すりを設置)

- 優しく短い言葉で声かけを行い、心理的な安心感を与える

- 介護保険サービスや自費リハビリ施設を積極的に利用する

また、患者様のメンタルケアや再発予防も欠かせません 。

食生活の改善や定期的な運動、血圧管理などを生活に取り入れましょう。

結局どっちが重症?…今後の備え

この章では、脳梗塞と脳出血の重症度を改めて整理します。

結局、どちらが重症なのかという疑問に対し、疾患の特徴やリスクを踏まえながら解説します。

さらに再発を防ぎ、患者様やご家族様が安心して過ごせる方法を詳しくお伝えします。

脳梗塞・脳出血の重症度まとめ

脳梗塞と脳出血、どちらが重症かは発症した部位や範囲、治療開始の早さによって大きく変わります。

統計的に見ると、脳梗塞の患者数が多く、後遺症に悩まされる患者様も多くおられます。

一方、脳出血は急性期に症状が急激に悪化するリスクが高く、命に関わる可能性が高い疾患です。

重症度を左右する主なポイントは以下の通りです。

- 発症部位や障害を受ける脳の範囲

- 治療開始のスピード(早期対応)

- 患者様の年齢や基礎疾患の有無

一概にどちらが重症とは言い切れず、迅速な対応こそが回復への鍵を握ります。

再発防止と長期的なリハビリが重要

脳卒中は再発リスクが非常に高く、再発防止の取り組みが必要です。

特に、以下の基礎疾患を管理することで、再発の危険性を大幅に下げることができます。

- 高血圧の管理(薬剤・食事・運動療法)

- 糖尿病のコントロール(血糖値の管理)

- 脂質異常症の治療(食事改善・服薬管理)

再発防止には継続的なリハビリが欠かせません。

特に医療保険・介護保険適用外の自費リハビリ施設を活用するメリットとして、個別に特化したプログラムや専門的なアプローチを受けられる点があります。

患者様に合った柔軟なリハビリができることが最大の強みです。

自費リハビリ施設のメリットと活用法

保険適用外の自費リハビリ施設では、より専門的かつニーズに応じた個別のリハビリテーションプログラムを提供することが可能です。

これにより、お客様は自身のペースとニーズに合わせた治療を受けることが可能です。

- マンツーマン指導:個々のお客様に一対一でじっくり関わることで最適なサポートを提供します。

- 先端技術の活用:神経の再構築に有効なロボットを使用した効果のあるリハビリテーションを導入することが可能です。

- スタッフの資格・経験:高度な専門知識を持つスタッフによる質の高いリハビリの提供が可能です。

自費リハビリ施設では、設備の充実度や通いやすさなども重要な選択基準となります。

脳神経リハビリセンターで行っているリハビリの例をご紹介します。

【発症後4ヵ月】80歳代・男性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例

介護保険の認定まで時間を要するため、早期のリハビリ開始を希望されており、インターネットで当リハビリセンターを知っていただき、利用開始いただきました。

腕もスムーズに振れており、真っ直ぐ歩けるようになりました。

現在は20cmの段差も杖を使わず、昇り降りができるようになっています。

狭い足幅でもバランスをとれるようになったことで、歩行の安定性がさらに向上しました。

現在は『最寄りの駅まで歩ける』ようになり、目標を達成されました!

歩行速度も時速2.5km/hに達しています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後4ヵ月】80歳代・男性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例②

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

困ったときの相談先・サービス

相談先を知っておくと、問題が起きても迅速に対処できます。

医療機関や行政サービス、専門施設など多面的な支援を受けられるからです。

- 医療機関: 主治医や病院のソーシャルワーカーに相談すると、必要な手続きを助けてもらえます

- 行政サービス: 地域包括支援センターや市役所の福祉担当で情報を得られます

- リハビリ専門施設: 自費プログラムで集中的に機能回復を目指せます

どこに連絡をすれば良いか分かっていれば、タイミングを逃さずに済みます。

ソーシャルワーカーや地域のケアマネジャーを通じて、最適な窓口を教えてもらいましょう。

こうした情報をあらかじめ整理しておくと、緊急時にも落ち着いて行動できます。

スムーズに支援を受けるため、普段から複数の窓口を把握しておくと良いです。

安心して過ごすために今からできること

脳卒中に対する不安を軽減し、安心して過ごすためには、日常からの備えが必要です。

まず、ご家族様と一緒に次の取り組みを進めましょう。

- 脳梗塞・脳出血の症状を事前に理解し、発症時の対応を決めておく

- 予防に役立つ生活習慣を取り入れる(適度な運動、バランスの良い食事、禁煙)

- 定期的に健康診断を受け、リスクを早期に発見・管理する

症状が疑われたら自己判断せず、必ず医療機関へ相談しましょう。

まとめ

この記事のポイント振り返り

- 脳梗塞と脳出血はどちらも重症化の可能性があります。

- 発症直後の迅速な診断と早期治療が予後を大きく左右します。

- 後遺症の軽減には早期からの適切なリハビリが重要です。

今すぐ始められる3つの行動

- ご自身やご家族様の症状を把握し、緊急時の対応を事前に準備しておきます。

- 基礎疾患の管理や生活習慣改善を徹底し、再発リスクを低減します。

- 専門施設での定期的なリハビリを検討し、身体機能や生活の質を高めます。

最後にお伝えしたいこと

脳梗塞・脳出血ともに、正しい知識を持つことが回復や再発予防の最大の力になります。

ご家族様と協力し、安心して日常生活を送れる環境作りを進めていきましょう。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・横浜八景島シーパラダイスや山下公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

この記事を書いた人

中田 裕

理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中 / 管理・運営)

2003年に理学療法士免許を取得。回復期、維持期、外来、デイケア、地域支援事業でのリハビリを経験。小児から老年期に至るまで幅広くリハビリに携わり、中でも脳血管疾患や神経難病の患者のサポートを精力的に実施。2013年にボバース認定基礎講習会を修了、2015年には認定理学療法士(脳卒中)及びNST専門療法士を取得。2024年11月より脳神経リハビリセンターに勤務。

私は「利用者様の想いをかたちにするリハビリ」を大切にしています。運動のプロフェッショナルとして根拠に基づき、利用者様とともに最善の結果に到達できるよう努力していきたいと思います。皆様との出会いを楽しみにしております。