お知らせ

NEWS

脳梗塞の後遺症がなかなか改善せず、不安や焦りを感じていませんか?

ご本人もご家族様も「もう治らないかも」と悩みがちです。

しかしお体に合ったリハビリができていないと機能低下が進み、生活の質も損なわれてしまいます。

本記事では、脳科学に基づく改善方法や自宅でできる工夫、専門支援まで幅広くお伝えさせていただきます。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

脳梗塞は、血管が詰まり脳細胞が酸素不足で機能しなくなる深刻な病気です。

原因として、主に血管内壁が硬くなる“動脈硬化”が挙げられます。

- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病

- 不整脈や心房細動などの心疾患

- 喫煙や過度な飲酒などの習慣

これらを日頃から適正に保ち、発症のリスクを抑えることが大切です。

数字から見た脳梗塞

脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、脳卒中の中で最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

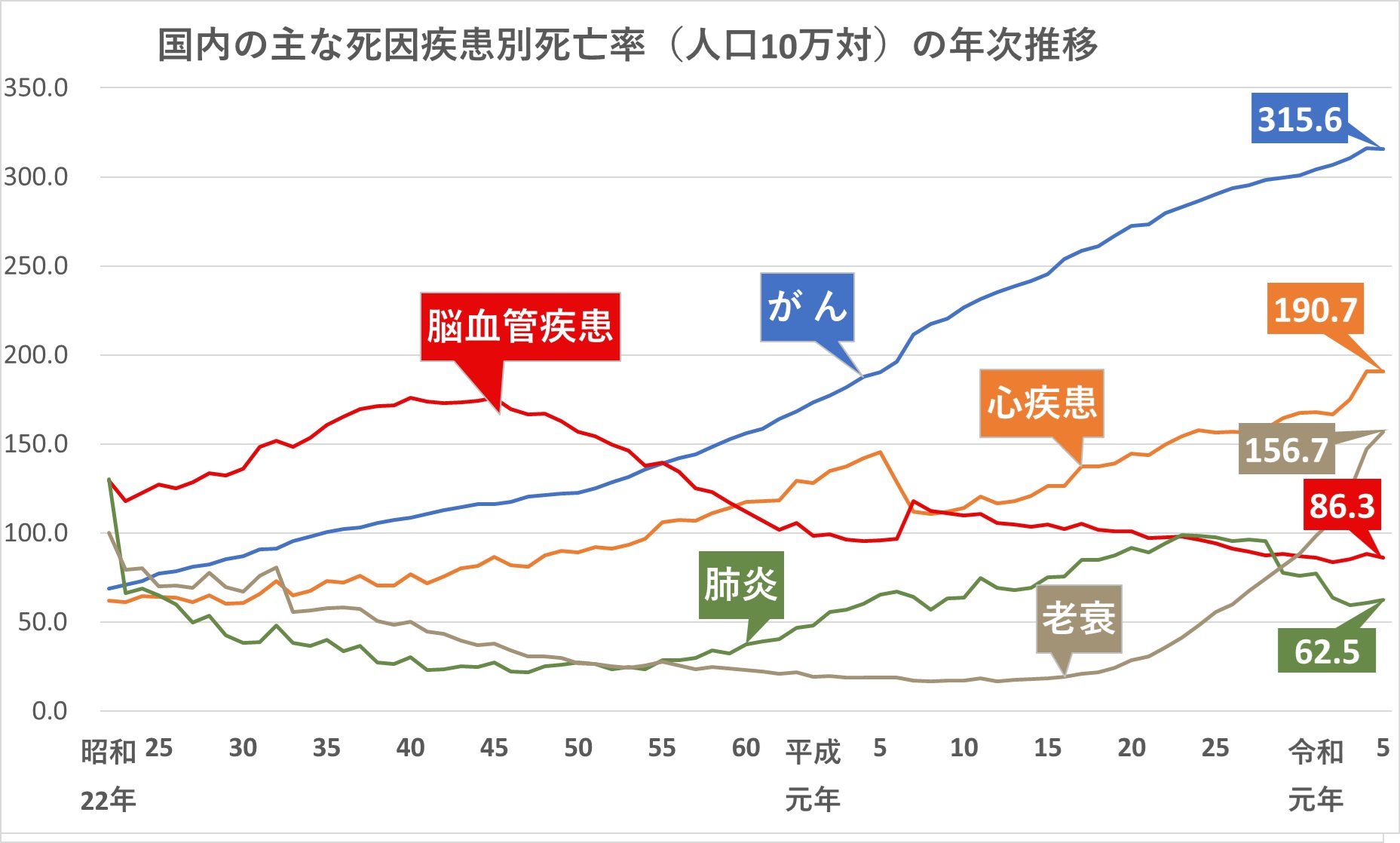

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」「老衰」に次いで第4位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

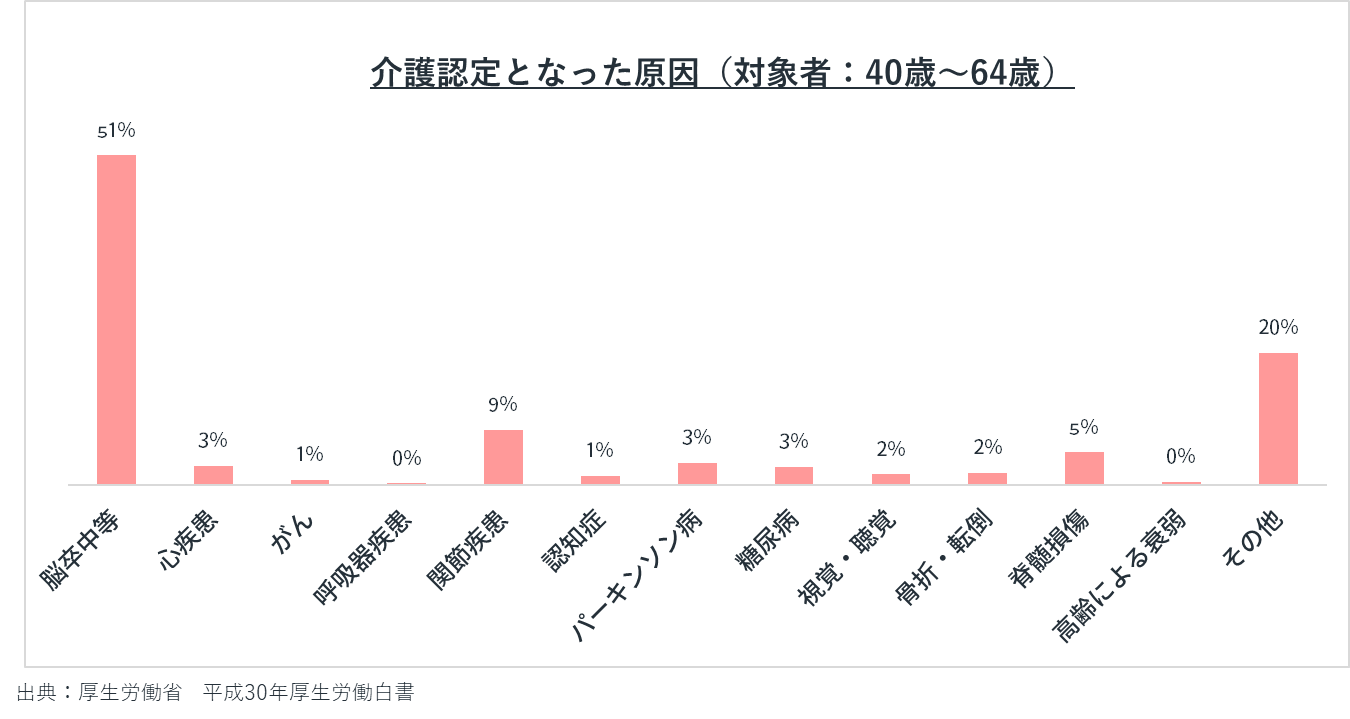

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

脳梗塞による代表的な後遺症の種類

脳梗塞の後遺症は、損傷を受けた部位によってさまざまに現れます。

代表的なものは以下の通りです。

- 運動麻痺:片側もしくは両側の手足が動きにくくなる

- 感覚障害:触覚や痛みの感覚が鈍くなる、痺れる

- 言語障害:言葉が出にくくなったり、理解が難しくなる

- 高次脳機能障害:記憶力や注意力、判断力が低下する

改善の可能性について

脳梗塞の後遺症は、必ずしも固定的なものではありません。

特に回復期には、適切なリハビリによって機能改善が期待できます。

また、生活期に入っても回復がみられる方もいます。

年齢や発症部位、リハビリへの取り組み方などが大きく影響します。

「もう改善しない」とあきらめてしまうと

廃用(関節が硬くなる、筋力の低下などといった身体機能の低下)が進むリスクもあります。

そのため、継続的なリハビリと、信頼できる専門家との連携が重要です。

脳梗塞後遺症の改善を支えるリハビリの基本

この章では、脳梗塞後遺症を改善するためのリハビリの基本的な考え方と効果を高めるために重要な4つの視点をお伝えします。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が行う支援の役割とご自宅で取り入れられる要素にも触れていきます。

理学療法・作業療法・言語療法の役割

脳梗塞の後遺症に対するリハビリには、専門職の連携が欠かせません。

主に以下の3つのリハビリが、患者様の状態に応じて組み合わされます。

- 理学療法(PT):歩行訓練やバランス練習など、身体の基本動作を回復させる

- 作業療法(OT):食事や着替えなど、日常生活に直結した動作の訓練を行う

- 言語療法(ST):発語・聴解・嚥下など、言語や飲み込み機能の回復を支援する

神経可塑性とは?|脳が再び働く仕組み

神経可塑性とは、損傷を受けた脳の機能を別の部位が代替する能力のことです。

この仕組みにより、失われた動きや言葉の回復が見込まれます。

特に適切な刺激を与えることで、可塑性は促進されます。

神経可塑性の促進には、「反復」「意図的な努力」「達成感」が大切です。

専門家によるリハビリプログラムの設計と本人の意思が組み合わさることで、より高い効果が得られます。

改善を加速する“早期リハビリ”の重要性

リハビリは、発症から早期に開始することで効果が高まることがわかっています。

なぜなら、発症初期は脳の活動が一時的に停止している領域が、血流や刺激によって回復しやすい時期だからです。

また、早期の取り組みは、以下のような二次的な問題を予防する目的もあります。

- 廃用症候群 ※:寝たきりや不使用によって筋力・体力が低下する状態

- 関節拘縮:動かさないことで関節が硬くなり、動かせなくなる

早期から適切に関わることで、回復の土台が整います。

長期間に及ぶ身体の活動性の低下により、肉体的・精神的な機能に悪影響が及び、その結果として現れる症状の総称です。

症状はさまざまで、筋力の低下や関節の拘縮(関節が固くなること)、褥瘡、誤嚥性肺炎などがあります。

継続・頻度・反復の原則|改善には“量”が必要

リハビリは「どれだけ続けるか」が結果を左右します。

継続・頻度・反復の3つが、機能回復の重要な鍵です。

- 継続:効果が感じられなくても根気強く続けることが重要

- 頻度:週に1回よりも、可能であれば週3回以上が望ましい

- 反復:同じ動作を繰り返すことで脳が学習し、回復につながる

ただし、無理をすると疲労が蓄積しやすくなります。

そのため、日常生活とのバランスを保ちつつ、段階的に強度を上げていくことが大切です。

↓↓↓リハビリの重要性について、是非こちらの記事をご覧ください。

脳梗塞後のリハビリはいつから?【リハビリセンターの効果も解説!】

状態に合わせた実践的リハビリ方法

この章では、実際の生活場面に即したリハビリ方法を紹介します。

症状や生活環境に応じた工夫、ご家族様による支援、自費リハビリの活用法など、実践につながる内容を中心にお伝えします。

自宅でできる基本リハビリ|継続しやすい工夫

施設に通えない日や退院後も、自宅でリハビリを続けることが大切です。

特別な道具がなくても、簡単な動作を積み重ねることで機能維持と改善を目指せます。

- タオルたぐり寄せ:足先でタオルをたぐり寄せることで足の筋力を鍛える

- 壁押し:壁に手をついて体重移動をすることでバランス感覚を高める

- 椅子からの立ち座り練習:脚力と体幹の安定性を養う

無理のない範囲(安全第一)で、自分に合った運動を自分に合った回数で始めてみましょう。

麻痺側の腕や脚を動かす工夫|左右バランスの再学習

麻痺側の手足は「使わないとさらに使えなくなる」傾向があります。

これは「学習性不使用」と呼ばれ、回復を妨げる要因です。

動かしにくい側も意識して使うことが大切です。

軽度の麻痺でも、以下のような工夫で動作を促せます。

- 麻痺側の手で物を支える習慣をつける

- リハビリゴムやタオルを使って左右同時に引っ張る運動をする

- 麻痺側の足で階段昇降をゆっくり行う(安全第一)

難しすぎる課題は避け、できる範囲から始めましょう。

注意障害・記憶障害など高次脳機能への対応

脳梗塞の後遺症には、身体機能だけでなく、記憶や注意、理解力に関わる問題も含まれます。

これらを「高次脳機能障害」と呼びます。

回復には時間がかかりますが、日常の中で訓練できることも多くあります。

- 買い物リストを見ながら商品を探す:記憶と注意の訓練

- 日記をつける:その日の出来事を思い出し、整理する力を養う

- 料理や片付けなど、段取りが必要な家事に関わる

無理のない範囲で繰り返すことで、脳の働きを刺激できます。

モチベーション維持とご家族様の支援の役割

リハビリは長期間にわたるため、意欲を保つことが難しくなる場面もあります。

そのような時こそ、ご家族様のサポートが力になります。

また、定期的な記録や動画撮影なども、成果を実感する助けとなります。

“できた”を積み重ねる工夫が、次の目標につながります。

自費リハビリ施設の活用

公的保険制度ではリハビリの期間や頻度に制限があります。

そのため、保険外の自費リハビリ施設を併用する方が増えています。

自費施設では、以下のような特長があります。

- 90分など長時間のリハビリを継続できる

- ロボットリハビリなどの先端機器によるトレーニングが受けられる

- ご本人の生活目標に合わせた個別プログラムが提供される

費用面の検討は必要ですが、選択肢の一つとして知っておく価値があります。

実際のリハビリによる改善事例とご利用者様の声

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例をご紹介します。

改善事例を通して、リハビリの「希望」と「可能性」を感じて頂ければと思います。

【発症後6か月】60代男性・武藤様・脳梗塞・歩行と上肢機能の改善事例

復職のため症状の改善と積極的なリハビリを希望され、ホームページからのお問い合わせから当施設をご利用いただきました。

当初は転倒の不安もあり自宅内でも杖と装具を使用しての歩行でしたが、現在は自宅内では装具・杖なしで歩行が可能になりました。

また、右手も徐々に生活場面で使えるようになり、カバンを持ったり、手を洗うなど生活場面でも使えるようになってきました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後6か月】60代男性・武藤様・脳梗塞・歩行と上肢機能の改善事例②

【発症後1年10ヶ月】50代男性・脳出血・左片麻痺の改善事例

もっと専門的なリハビリを希望されており、当センターに来店されました。

屋内では裸足で歩行が可能となりました。

装具を装着していなくても左下肢に体重を乗せられるようになり、歩幅が約10cm拡大しました。

股関節周囲の筋活動も向上し、歩行姿勢も良好になるとともに、前方への推進力も向上しました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年10ヶ月】50代男性・脳出血・左片麻痺の改善事例

【発症後1年6カ月】50代男性・脳腫瘍手術後・左片麻痺の改善事例

自宅での生活は自立しており、復職もされていましたが、歩行においては、左足を引きずる等の悩みをお持ちで、スムーズな歩行と上半身の機能改善を希望。

ホームページからお問い合わせいただき、当施設をご利用いただきました。

麻痺側の手足の動きが良くなり、歩く際に足で支える力が強くなり、左手の細かい動きができるようになりました。

また、歩きが安定したことでランニングにも挑戦できるようになりました。ご本人の趣味である「ジムでの筋トレ」や「ジェットスキー」も再開することができました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年6カ月】50代男性・脳腫瘍手術後・左片麻痺の改善事例

脳神経リハビリセンターをご利用いただいた患者様とご家族様の声をご紹介します。

自費リハビリでは、生活に直結した「できること」が増える実感が得られやすくなります。

それぞれの目標に沿ったリハビリによって、達成感が得られるのも特長です。

当施設でも、次のような喜びの声が届いています。

- 「自分で靴を履けるようになり外出が楽しくなった」

- 「片手でコップを持てるようになり、自信が持てた」

- 「階段の昇り降りができ、介助なしで外出できた」

↓↓↓実際のお客様のリアルな声はこちらでご確認いただけます。

後遺症改善のための生活習慣と環境づくり

この章では、リハビリ効果を維持・向上させるために重要な生活習慣の見直しと、環境面の整備についてお伝えします。

日々の暮らしの中でできる取り組みが、回復の土台を支えます。

生活期における“廃用”を防ぐ日常の工夫

生活期とは、発症から半年以上が経過した日常生活に戻った時期を指します。

この時期は、身体を動かす機会が減りやすく、「廃用症候群」に注意が必要です。

- 起床後は毎日一定時間、立位や歩行を取り入れる

- 家事や趣味など、役割をもって身体を動かす

- テレビ視聴中でも足踏みや軽い体操を行う

「少しでも体を動かす」意識が、廃用の予防につながります。

栄養・睡眠・運動の重要性

リハビリの効果を高めるには、生活習慣の見直しも欠かせません。

特に、栄養・睡眠・適度な運動は、脳と身体の回復を支える3本柱です。

- 栄養:たんぱく質やビタミンB群を意識し、バランスの良い食事を心がける

- 睡眠:脳の修復が促される時間であり、6〜8時間の確保が理想

- 運動:軽いウォーキングや体操で循環を促し、筋力を維持する

特別な道具やサプリメントよりも、日々の習慣を整えることが回復の土台となります。

ご家族様とのコミュニケーションが与える影響

ご家族様との関係性は、患者様の精神的な安定とリハビリ意欲に大きく関わります。

毎日の小さな声かけや笑顔が、何よりの励ましになります。

- 「今日はよく頑張ったね」と成果を褒める

- できたことに注目し、失敗を責めない

- 会話の中でリハビリの目的や目標を一緒に確認する

焦らせたり、過度に手助けしすぎることは逆効果になることもあります。

共に歩む姿勢を大切にしてください。

住宅環境・福祉用具・補助具の調整

ご自宅での生活を快適かつ安全にするためには、環境の工夫が欠かせません。

特に転倒防止と動作のしやすさを考慮した配置が重要です。

- 手すりの設置:トイレ、浴室、階段など必要な場所に固定する

- 段差の解消:スロープや敷居の工夫でつまずきを予防する

- 杖や歩行器の適切な選定:理学療法士や福祉用具専門相談員に相談する

環境調整は、一時的なサポートではなく、自立支援の一環として考えることが大切です。

まとめ

この記事では、脳梗塞の後遺症に対する改善方法について、お伝えしてきました。

最後に、要点を整理してみましょう。

- 脳梗塞は発症の部位によって分類され、後遺症の現れ方にも影響します

- リハビリは急性期から生活期まで、時期ごとの目的に応じて継続が必要です

- 神経可塑性の仕組みを活かしたリハビリによって改善は可能です

- 生活習慣の見直しとご家族様の支援、環境整備が回復を支えます

脳梗塞の後遺症は、適切な情報とリハビリによって、確かな改善の道が開けます。

「もう治らない」とあきらめる前に、一歩ずつ進める方法を探してみましょう。

ご本人とご家族様の歩みに寄り添う支援が、必ず見つかるはずです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(栄区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

髙橋 克弥

理学療法士

2015年に理学療法士免許を取得。一般病院に勤務。

回復期病棟、一般・療養病棟、地域包括ケア病棟、外来リハビリといった様々なステージでのリハビリ業務を経験。学会参加や学会発表も経験。脳血管疾患、運動器疾患など多くの患者様やその御家族に携わる。

2022年からクリニックに勤務。

国際マッケンジー法認定セラピスト取得。再生医療立ち上げメンバーとして携わる。

2024年から脳神経リハビリセンター仙台に勤務。

私は「お客様が主役」をモットーに皆様の希望に添えるリハビリを提供します。

自分の限界が利用者様の限界になるため、自分の限界を決めずに諦めず、試行錯誤しながら一人一人にあったリハビリプログラムを考えています。

脳神経リハビリセンター仙台に興味を持っていただいたお客様には後遺症をあきらめないで欲しいです。リハビリの可能性を知ってほしいと思います。当社のような自費リハビリ施設は、まだ東北地方ではほとんど知られていません。初回の無料体験プログラムを利用いただき、自分がどこまでよくなるか、可能性を感じてほしいと思います。

目標達成に向かって、共に進んで行きましょう。