お知らせ

NEWS

脳梗塞による後遺症で障害者手帳は取得できるのでしょうか?

等級の目安や申請時期、受けられる支援制度まで分かりやすく解説します。

等級や申請時期が分からず迷う方も多いのではないでしょうか。

手続きをするまで、医療費助成や生活支援を受けられないこともあります。

この記事では認定基準や申請の流れ、支援制度までご紹介します。

ご家族様の不安も解消し、これからの暮らしの安心につなげましょう。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計

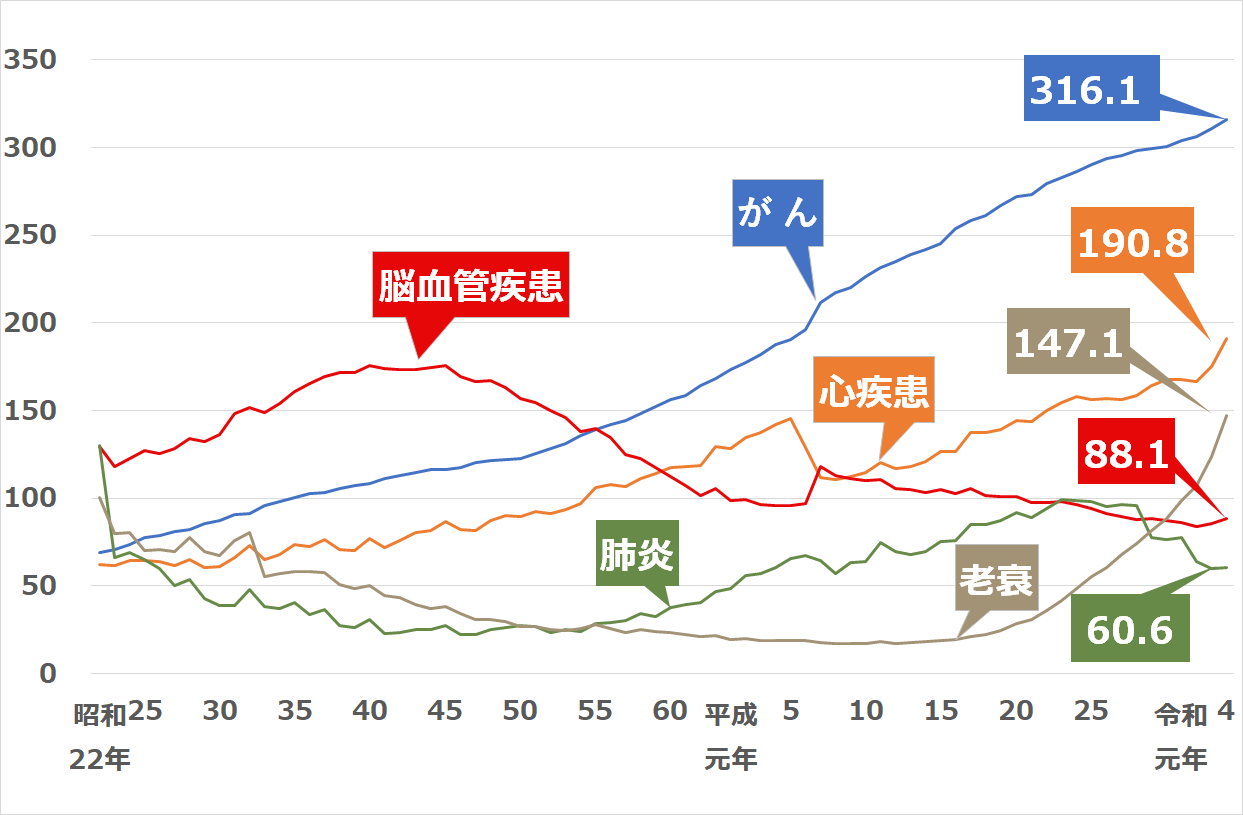

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

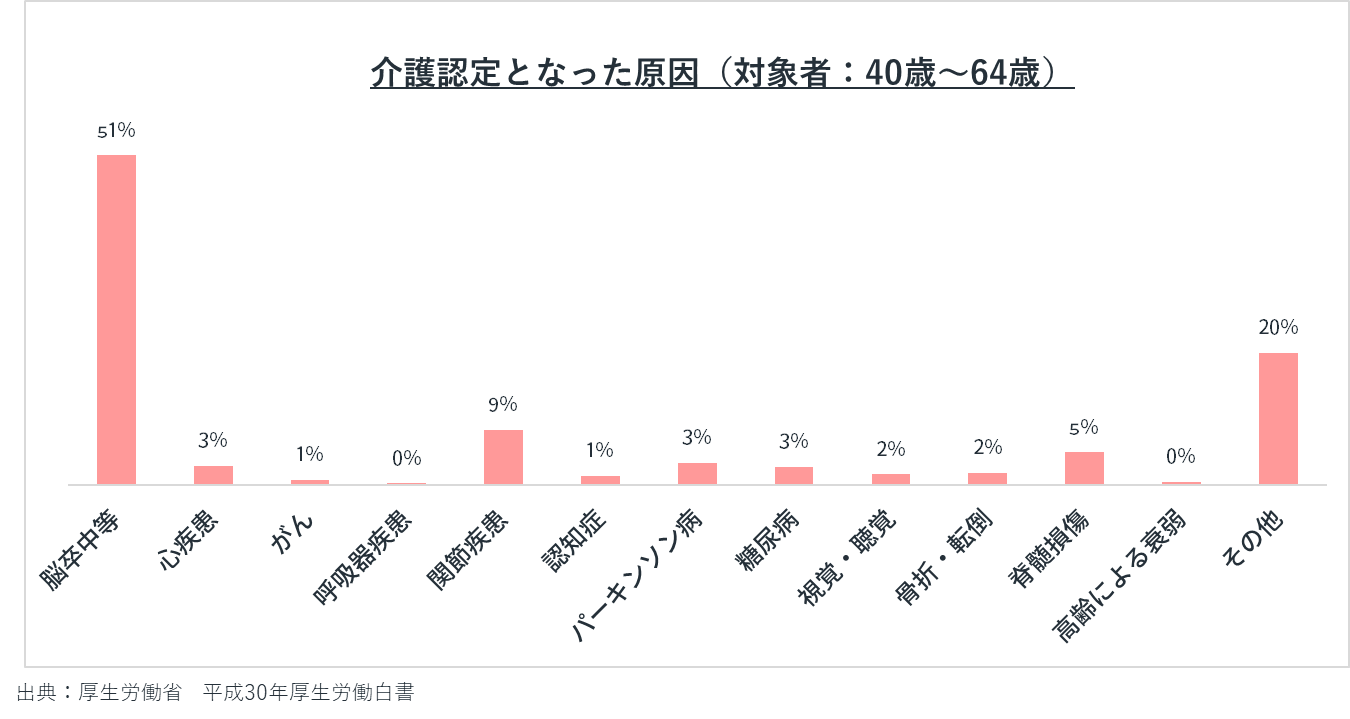

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因として、脳卒中が最も多いです(51.1%)。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞の後遺症と障害者手帳の関係

脳梗塞後の後遺症にはさまざまな種類があり、障害者手帳の対象になることがあります。

この章では、代表的な後遺症の種類と、どの手帳制度が関係するかについて詳しくご説明します。

患者様ご本人だけでなく、ご家族様も知っておくべきポイントを整理しています。

脳梗塞後の障害とは?よくある後遺症の種類

脳梗塞の発症後、多くの患者様に後遺症が残ることがあります。

ここでは、医療・リハビリの現場でよく見られる代表的な後遺症をご紹介します。

- 片麻痺(右または左半身の運動機能や感覚機能が低下する状態)

- 言語障害(発語のしにくさ、失語症など)

- 視野障害(片側の視野が欠けるなど)

- 高次脳機能障害(記憶や注意、判断力の低下など)

これらの後遺症は、日常生活に支障をきたす可能性があります。

そのため、障害者手帳の交付対象となることがあります。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の違い

脳梗塞の後遺症で受けられる可能性がある障害者手帳は主に2種類あります。

それぞれ対象となる障害が異なるため、申請前に整理しておくことが重要です。

- 身体障害者手帳:主に手足の麻痺、視覚・聴覚障害が対象

- 精神障害者保健福祉手帳:高次脳機能障害や精神症状が対象

いずれの手帳も、診断書や生活上の困難さをもとに認定されます。

診断書の記載内容によって、どちらの手帳が該当するかが決まります。

どのような症状が対象になるのか?

障害者手帳の対象になるかどうかは、症状の重さと日常生活への影響度で判断されます。

- 杖なしでは歩行が困難な場合(片麻痺)

- 発話が不明瞭で意思疎通が難しい場合(言語障害)

- 視界の半分が見えない状態(視野欠損)

- 会話や記憶が著しく困難な場合(高次脳機能障害)

一見軽度に見える症状でも、生活上の支障があれば対象になる可能性があります。

ご家族様が知っておきたい「軽度後遺症」の判断基準

軽度の後遺症であっても、次のようなケースでは障害者手帳の申請を検討しましょう。

- 日常生活で介助が必要な場面が週に数回ある

- 外出時にご家族様の付き添いがないと困難

- 言葉に詰まることが多く、電話応対や会話に不安がある

医師の判断とともに、生活支援の実態も重要な要素になります。

障害者手帳の症状別の認定基準

等級の認定には「診断書」と「日常生活の様子」が反映されます。

片麻痺・半身麻痺のある患者様の等級目安

片麻痺がある場合、以下のような動作能力が等級の判断基準になります。

- 歩行が杖や手すりなしでは困難:1~4級

- 歩行はできるが階段昇降が難しい:3~6級程度

- 上肢、下肢に複数の麻痺がある場合:1~5級

評価は「上下肢の機能障害」と「移動動作の困難さ」などで行われます。

言語障害・失語症がある場合の認定基準

言語機能の障害は、「音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害」の程度によって等級が分かれます。

- 音声機能、言語機能または咀嚼機能の喪失:3級

- 音声機能、言語機能または咀嚼機能の著しい障害:4級

失語症は精神障害者保健福祉手帳の対象にもなる可能性があります。

高次脳機能障害・視覚障害の評価基準

高次脳機能障害とは、記憶力・注意力・認知力などが低下する障害です。

視覚障害では、視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。)などが評価されます。

- 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの:2級

- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの:3級

- 記憶障害で日常生活に介助が必要:2〜3級

診断書での正確な記述が大切です。

軽度脳梗塞・日常生活に支障が少ないケースは対象になるか?

日常生活がほぼ自立している場合、障害者手帳の等級には該当しないこともあります。

- 片手の細かい動作に不自由があるが生活に支障がない

- 軽い言葉のつまりや視野の違和感がある

生活の中で実際に「困っている場面」があるかどうかが申請のカギです。

医師と相談して意見を求めましょう。

障害者手帳の申請タイミングと必要書類

障害者手帳の申請には「いつ申請すべきか」「何が必要か」といった基本情報を把握しておくことが重要です。

この章では、申請のタイミング・必要書類・注意点について、初めての方にもわかりやすく整理します。

患者様やご家族様が安心して準備を進められるよう、実務に基づいた具体例を交えてご紹介します。

「いつから申請できるのか?」症状固定のタイミングとは

障害者手帳は、症状が「固定された」と医師に判断された時点で申請できます。

症状固定とは、「これ以上の大きな回復が見込めない状態」を指します。

一般的には、発症から6か月〜1年以内が目安とされています。

申請に必要な書類一覧と取得方法

障害者手帳の申請には、以下の書類が必要です。

- 指定医による診断書(市町村指定の様式)

- 顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身)

- 本人確認書類(保険証、マイナンバーカードなど)

- 申請書(役所窓口またはHPから取得)

診断書の作成には数週間かかる場合があります。早めに依頼することが大切です。

医師の診断書作成時の注意点と相談のコツ

診断書は等級の判定に直結する重要な書類です。

日常生活で困っていることを医師に具体的に伝えることが大切です。

- 「歩行に時間がかかる」「服の着脱が困難」など生活面を伝える

- ご家族様が同席し、第三者の視点で補足する

抽象的な表現では等級が低く判定される可能性があります。

ご家族様による代理申請は可能?

申請者ご本人が手続きできない場合、ご家族様が代理で申請できます。

特にご高齢の患者様や認知機能に障害がある方では、ご家族様のサポートが不可欠です。

必要に応じて、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談するのも有効です。

高齢の患者様(70歳以上・80歳以上)の場合の注意点

高齢の患者様では、「老化による変化」と「脳梗塞による障害」との区別が難しい場合があります。

- 手足の動かしにくさや歩行の不安定さを「年齢のせい」と誤解されやすい

- 言語の遅れや認知の低下も、加齢との区別が難しい

医師には「発症前との変化」を具体的に伝えることがポイントです。

早期に申請を行うことで、医療費助成や生活支援制度の利用がスムーズになります。

障害者手帳で受けられる支援と制度活用法

障害者手帳を取得することで、医療費や生活費の負担を軽減できる制度が多数あります。

この章では、患者様とご家族様が具体的に活用できる支援制度と、申請の際の注意点をまとめて解説します。

使える制度を知ることは、生活の安心に直結します。

医療費助成・自立支援医療の対象になる?

障害者手帳を取得すると、医療費の一部が助成される制度を利用できます。

特に「自立支援医療(更生医療)」の対象になると、外来医療費の自己負担が原則1割になります。

- 障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる場合

認定された医療機関での通院が条件となるため、事前の登録が必要です。

公共交通・税金・生活支援の各種割引や免除

障害者手帳の提示により、さまざまな割引・免除を受けることができます。

- JRや、バス運賃の割引

- 所得税・住民税の障害者控除

- 自動車税・軽自動車税の減免

- NHK受信料の全額免除や半額免除

自治体によって適用範囲が異なるため、役所への確認が必要です。

介護保険制度との併用によるメリット

高齢の患者様は、介護保険と障害者支援制度のどちらも利用※できる場合があります。

併用により、訪問介護や外出時の介助などの利用枠が広がることもあります。

「併用で枠が広がる」ではなく「介護保険で不足する部分を障害福祉サービスで補う」こととなっいる点は注意が必要です。

- 障害福祉サービスと介護サービスの併用で支援の幅が広がる

- 在宅支援の回数の調整がしやすくなる

ケアマネジャーと相談し、どの制度が優先適用になるかを確認しておきましょう。

生活保護受給者が申請する場合の注意点

生活保護を受けている方も障害者手帳を申請することは可能です。

ただし、受給内容に影響が出る場合もあるため、事前にケースワーカーと相談が必要です。

- 生活扶助費や医療扶助との関係を整理する

- 障害手当の有無や扱い方について確認しておく

障害年金と就労支援の違いと連携

障害者手帳と障害年金は別制度ですが、併用が可能です。

さらに、就労継続支援や就労移行支援といった制度と組み合わせることで、社会復帰を支援できます。

- 障害年金:収入支援として生活費の一部をカバー

- 就労支援制度:職場復帰や就職活動の支援

生活・医療・就労の3面から制度を連携させることで、安心した生活を築けます。

自費リハビリと障害者手帳の併用で生活の質を高める

障害者手帳の制度を上手に活用すれば、自費リハビリとの併用でより質の高い支援を受けることができます。

この章では、自費リハビリと公的支援を組み合わせた生活の見直しポイントを、事例を交えながらご紹介します。

患者様ご本人だけでなく、ご家族様の負担軽減にもつながる考え方です。

障害者手帳を取得することでできる生活設計の見直し

障害者手帳を活用することで、生活全体の再設計が可能になります。

- 医療・交通費を軽減しリハビリ費用にまわせる

- 公共施設・サービスの割引で外出や交流の機会を増やせる

「制限のある生活」から「可能性を広げる生活」へと視点を変えることができます。

自費リハビリ施設のサービスと障害者支援の組み合わせ

自費リハビリ施設では、医療保険外の専門的なトレーニングやサポートが提供されます。

- 高密度のマンツーマントレーニング

- ロボット機器など先進的なリハビリ手法の活用

- 復職・復学を視野に入れた日常動作訓練

公的支援で日常のコストを抑え、自費で専門性の高い支援に投資するという選択肢もあります。

リハビリテーションの成果と成功事例

リハビリテーションの成果は、患者様が日常生活に復帰し、自立度が上がることで実感されます。

ここでは、具体的な成功事例を通じて、リハビリテーションがどのように患者様の生活の質を向上させるかをご紹介いたします。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後5年】40代女性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例

退院後は、病院でのリハビリ、再生医療などを利用されておりました。

装具なしでご自宅内を歩く事や階段の上り下り、ご近所を散歩できる事を目標に当施設をご利用されました。

介入当初では左下肢に荷重を行なうと足部が内反してしまい左下肢へ荷重を行なう事が難しい状態でした。

しかし、現在では左下肢に荷重を行なっても足部の内反はかなり軽減してきています。

そのため、ご自宅での自主トレーニングで左下肢へ荷重を行なっていく事も提案させていただいています。

また、歩行が安定しているため杖をT字杖に変更し、装具も変更していく予定です。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後5年】40代女性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例⓶

この改善事例は、リハビリテーションを行なうことで、患者様の人生が実質的に改善する手段であることを明確に示しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

社会復帰や就労を目指す患者様への支援例

自費リハビリと障害者支援制度の併用により、社会復帰を目指す患者様の可能性が広がります。

- 障害年金を活用し、継続的な通所リハビリを確保

- ハローワークの就労支援と、自費での身体機能回復を同時進行

- 障害者雇用制度を活用した職場復帰の実現

目的に応じた支援選びが、復職の第一歩になります。

ご家族様の負担軽減にもつながる制度活用の実例

支援制度の併用により、ご家族様の身体的・経済的な負担が軽減された事例もあります。

- 移動支援・送迎付きのサービスで付き添いの回数が減少

- 医療費助成で通院コストが半減し、生活費の余裕が生まれた

患者様だけでなく、ご家族様の安心も守るという視点が制度活用には重要です。

「申請しないと損をする」ケースとは?

制度の存在を知らずに申請を見送ると、結果的に多くの費用や支援の機会を失うことになります。

- 医療費や交通費を全額自己負担していた

- 就労移行支援や就労継続支援などを知らず社会復帰を断念していた

申請しない選択が、ご本人とご家族様にとっての不利益につながる可能性があります。

制度を理解し、適切に活用することで「できること」を広げていきましょう。

まとめ

脳梗塞の後遺症が残った患者様やご家族様にとって、障害者手帳は生活を支える大切な制度です。

等級の基準や申請タイミング、活用できる支援制度を正しく理解し、早めの準備を行うことが、安心した日常の第一歩となります。

医師や社会福祉士、ご家族様が連携して制度を活かすことが、生活の質向上につながります。

今回の記事でご紹介した内容をふまえて、以下のような行動を早めに検討しましょう。

- 症状が固定されたらすぐに主治医に相談する

- 診断書の準備と、自治体への書類確認を早めに行う

- 利用できる支援制度を把握し、必要な支出を見直す

- 自費リハビリを含めた生活支援プランを家族と共有する

「知っているかどうか」で、支援の受け方も生活の選択肢も大きく変わります。

この記事を通じて、患者様とご家族様のこれからが少しでも前向きなものになることを願っています。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

この記事を書いた人

岡 民雄

理学療法士

2011年に理学療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・自費リハビリ、全てのステージのリハビリを経験。急性期ではSCU(脳卒中集中治療室)にも勤務。これまで主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わり、学会での発表や講習会でのアシスタントなどを行なう。2023年4月から大阪市にある脳神経リハビリセンター大阪に勤務。