お知らせ

NEWS

脳卒中後の食事でお悩みの方へ。

脳卒中後は「何を食べればいいのか分からない」と悩むご家族様は少なくありません。

本記事では、再発予防のためのおすすめの食材や、控えたい食材などをわかりやすく解説します。

安心して食事と向き合える毎日を取り戻すヒントを、ぜひ最後までご覧ください。

脳梗塞とは

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

国内での統計

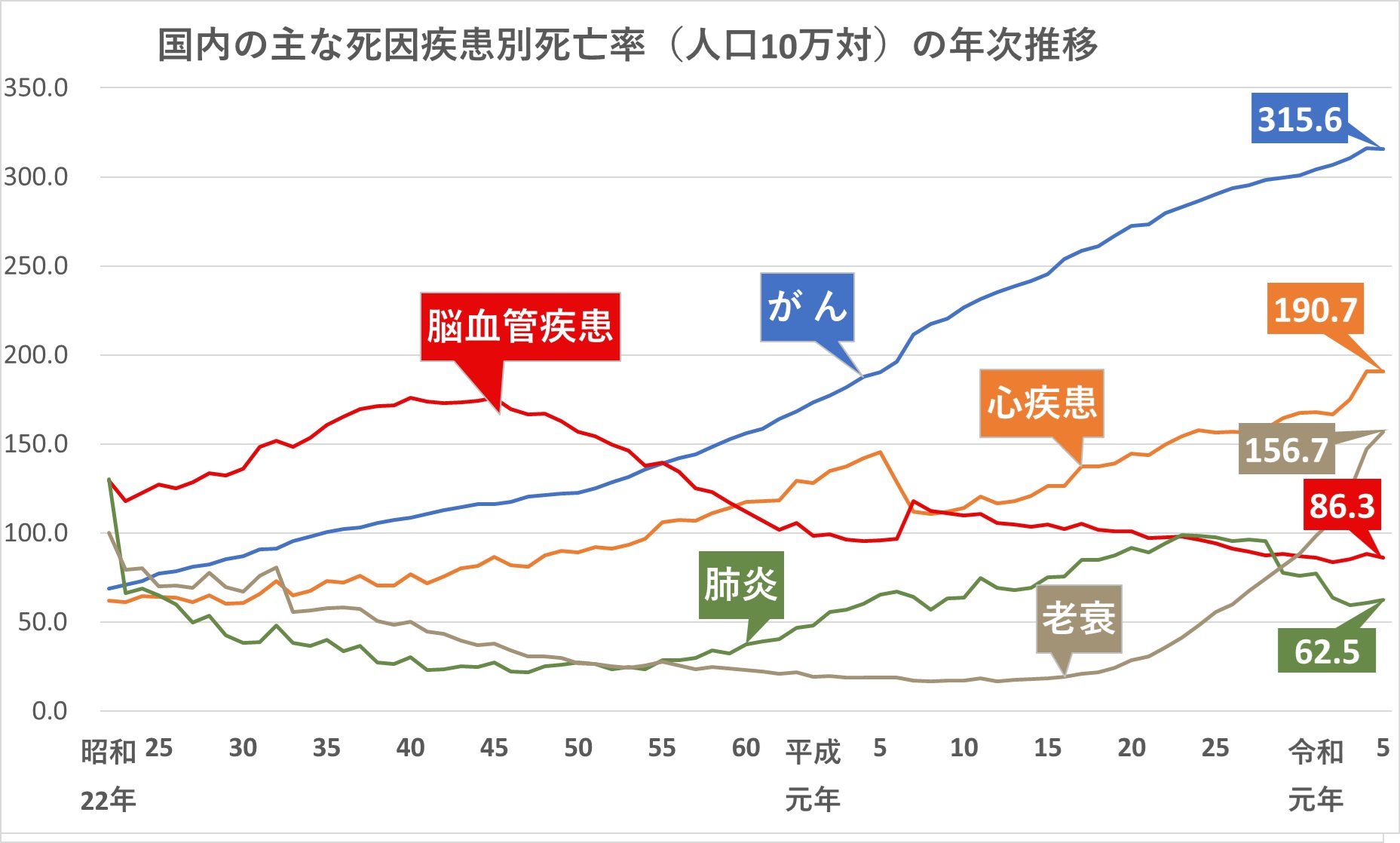

ここで国内での脳卒中の統計を見ておきましょう。

脳卒中全体の内、脳梗塞は約7割を占めています。

脳卒中は、1951年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

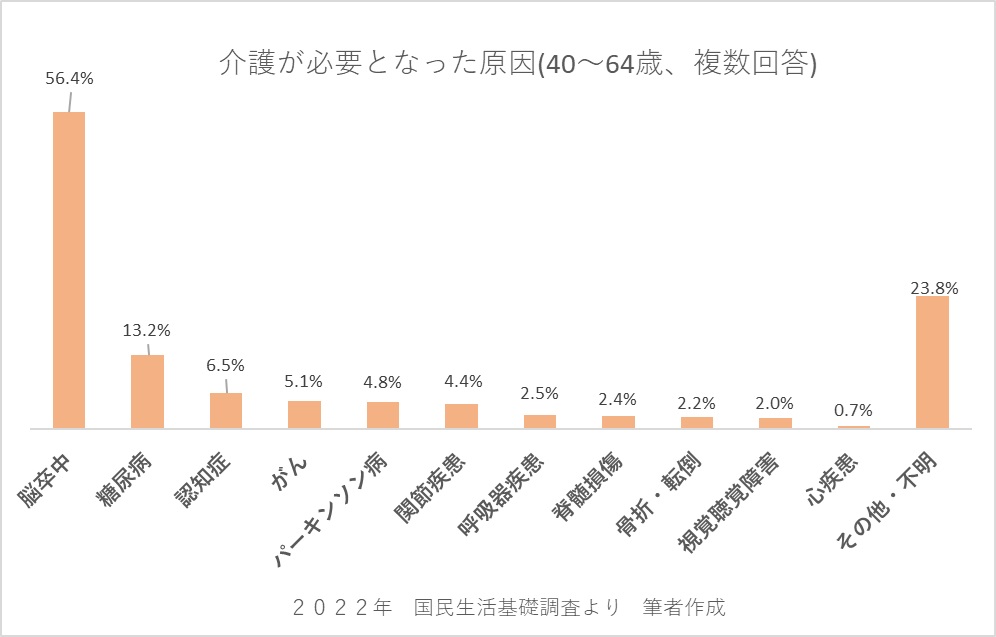

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(56.4%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳卒中と食事の関係とは?

脳卒中を防ぐ上で、日々の食事は重要な鍵を握ります。

患者様の体調や生活状況に合わせた食生活の工夫により、再発予防や回復のサポートが可能になります。

この章では、脳梗塞の原因と食事の関係、栄養状態の変化、個別対応の重要性について詳しく解説します。

脳梗塞の主な原因と食生活のつながり

脳梗塞は、血管が詰まることで脳への血流が妨げられ発症します。

その最大のリスク要因が、生活習慣の乱れによる動脈硬化です。

特に食事の内容は、血圧・血糖・コレステロールに直結し、発症リスクを左右します。

- 塩分の多い食事は高血圧を招きやすく、発症率を上げます。

- 脂質の多い食事は動脈硬化を促進します。

- 不規則な食事時間や過食も血管に負担をかけます。

食事の見直しは、脳梗塞の根本的なリスク管理に欠かせません。

毎日の食習慣・生活習慣こそが、将来の健康を守る第一歩です。

食事がもたらす再発リスクの変化

脳梗塞を一度経験した患者様にとって、食事は再発リスクを大きく左右します。

適切な食事管理により、再発率は30%以上低下するという報告もあります。

反対に、食習慣を放置すれば、再発リスクが高まります。

- 再発防止には、1日6g未満の塩分制限が効果的です。

- オメガ3脂肪酸や抗酸化食品を日常的に摂ると、血管が保護されます。

「再発させない食事」は、継続することで確かな効果を発揮します。

脳梗塞後の身体・栄養状態の変化に注意

脳梗塞後の患者様は、入院等の理由によって筋肉量が低下しやすくなります。

また、嚥下機能の低下を認める場合は、十分な栄養や水分が摂れないこともあります。

このような状態を見逃すと、回復が遅れるだけでなく、再入院のリスクも上昇します。

- エネルギー不足によってリハビリの効果が出にくくなります。

- 水分不足で血液が濃くなり、再発の可能性が高まります。

- 栄養不足は、褥瘡や感染症のリスクも高めます。

定期的な体重測定と栄養評価が、適切な食事調整につながります。

患者様の状態に合わせた食事管理の重要性

脳梗塞後の患者様には、食べる力や飲み込みの機能に差があります。

そのため、画一的な献立ではなく、「その人に合った食事」が必要です。

咀嚼力・嚥下能力・好み・既往症などを考慮しながら管理することで、安全性と満足度を両立できます。

- 噛みにくい場合は、軟らかく調理し食形態を調整します。

- 嚥下障害がある方には、とろみ剤の活用も有効です。

- 味覚や嗜好も尊重することで、食欲の維持につながります。

一人ひとりに合った食事支援が、継続と回復を支えます。

脳卒中後におすすめ・注意すべき食品

脳卒中後の食生活では、再発予防と栄養バランスの両立が大切です。

この章では、患者様におすすめできる食品や、避けたほうがよい食品、よく話題にあがる食品の取り扱いについて解説します。

調理法や味付けの工夫も紹介しますので、日々の献立作りの参考にしてください。

おすすめの食材一覧(青魚、野菜、海藻類など)

脳卒中の再発予防には、血管を健康に保つ栄養素の摂取が重要です。

特に、青魚や野菜、海藻類は、血液をサラサラにし、動脈硬化の進行を抑える働きがあります。

- 青魚(サバ、サンマ、イワシ)にはオメガ3脂肪酸が豊富です。

- 緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリー)は抗酸化物質を多く含みます。

- 海藻類(わかめ、ひじき)はミネラルと食物繊維が豊富です。

- 大豆製品(納豆、豆腐、味噌)は植物性たんぱく源として優れています。

毎日の食事にこれらの食材を取り入れることで、再発リスクを軽減できます。

避けたい食べ物(加工食品、揚げ物、濃い味)

脳卒中の再発予防には、控えるべき食品の把握も欠かせません。

特に塩分や飽和脂肪酸を多く含む食品は、血管を傷つける原因となります。

- ベーコン・ソーセージなどの加工肉は塩分と脂肪が多く含まれます。

- 揚げ物(とんかつ、フライドチキン)等はカロリーと脂質が高く動脈硬化の要因です。

- インスタント食品や濃い味付けは塩分過多となりやすくなります。

食事の際には「薄味」「蒸す・煮る」調理を基本にすると安心です。

「コーヒー」「納豆」「チョコレート」はOK?

話題に上がりやすい食品についても、患者様やご家族様からの質問が多くあります。

これらは適量を守れば、むしろ健康効果が期待できる食品です。

- コーヒーは1日1〜2杯までなら血管拡張作用が期待できます。

- 納豆は血栓予防に役立ちますが、抗凝固薬との併用には注意が必要です。

- チョコレートはカカオ70%以上のものを適量に抑えると効果的です。

過剰摂取には注意しながら、上手に取り入れることが大切です。

脳卒中の方に向いた調理法と味付け

調理法と味付けを工夫することで、同じ食材でも健康効果に差が出ます。

脳卒中後は「薄味・低脂質・高栄養」が基本です。

- 調理は「蒸す・茹でる・煮る」を中心にし、油の使用量を減らします。

- だしや酢、香辛料で「減塩でも満足感のある味」に仕上げましょう。

- 柔らかさや形状を工夫して、嚥下しやすい形態にすることも重要です。

安全で美味しい食事は、継続する意欲と生活の質を高めてくれます。

食事管理を継続するための工夫と支援

脳卒中の再発予防には、食事管理を「続けること」がもっとも重要です。

ご家族様の負担を減らしながら、継続的な食事改善ができる工夫を知ることで、患者様も前向きに取り組めるようになります。

この章では、家庭内で実践できる方法から外部支援の活用法まで幅広くご紹介します。

ご家族様と一緒に取り組める献立の工夫

患者様だけに特別な料理を用意するのは、ご家族様にとって負担となります。

しかし、同じ食卓で一緒に食べることは、患者様の食欲や意欲にもつながります。

- 「減塩でも美味しいメニュー」を家族全体で共有するようにします。

- 同じ食材を使って、調味だけを変える工夫も有効です。

- 週末にまとめて作り置きすることで、手間を減らせます。

患者様だけでなく、ご家族全員が健康的になれる献立が理想です。

宅配食・レトルト食品の上手な使い方

毎食を手作りするのが難しい場合は、宅配食やレトルト食品を活用するのも一つの手段です。

選び方と使い方のポイントを押さえれば、安全で便利に利用できます。

- 減塩・カロリー調整済の「高齢者向け宅配食」サービスを選ぶようにします。

- 具材の大きさややわらかさに注意し、嚥下機能に合わせて調整します。

- レンジ調理できるものを中心にすれば、ご家族様の負担も軽減されます。

“完全自炊”にこだわらず、便利なサービスも柔軟に取り入れましょう。

外食やお見舞い時の食事の注意点

外出先やお見舞いのタイミングで、思わぬ高塩分・高脂質の食事を摂ってしまうことがあります。

これは再発リスクを高める要因になるため、意識的な対策が必要です。

- 「サラダを先に食べる」「汁物は残す」などの工夫を行います。

- 外食では和定食や蒸し料理などの選択肢を優先します。

- お見舞いの際は、塩分・糖分の少ないものを用意するとよいです。

食事の選び方を習慣化すれば、急な外出時も安心です。

記録・評価で変化を見える化する方法

モチベーションを保つには、努力の結果が「見える」ことが大切です。

食事記録や体重・血圧のチェックを習慣にすると、継続につながります。

- 食事写真をスマホで記録し、週ごとに見直します。

- 体重・血圧は朝の同じ時間帯に測定し、手帳やアプリに記録します。

- 成功体験を小さくても共有することで、家族間の協力も得やすくなります。

脳卒中の再発予防に有効な食事の工夫

脳卒中は再発のリスクが高いため、日々の食事を「予防の視点」で見直すことが重要です。

この章では、塩分・脂質・糖分の調整、栄養素のバランス、水分補給の工夫など、再発を防ぐための実践的な食事管理方法を紹介します。

1日3食・腹八分目を意識する理由

食事のリズムは血糖値や血圧の安定に直結しています。

不規則な食事やドカ食いは、動脈硬化や高血圧を進行させる原因になります。

- 1日3食を規則正しく摂取することで、血糖・血圧の変動が緩やかになります。

- 腹八分目を心がけると、肥満や内臓への負担を軽減できます。

リズムの整った食事が、体調管理の基本です。

塩分・脂質・糖分の取りすぎに注意

高血圧・糖尿病・高脂血症はすべて脳梗塞のリスク因子です。

これらは毎日の食事によってコントロール可能です。

- 塩分は1日6g未満を目安とします。

- 脂質は飽和脂肪酸を避け、不飽和脂肪酸を中心にします。

- 糖分は「甘いお菓子・ジュース・菓子パン」を控えることが大切です。

「調味料を減らす」だけでなく、「選ぶ食品自体の質」も意識しましょう。

水分補給で血液をサラサラに保つ

脱水は血液をドロドロにし、血栓ができやすい状態を招きます。

水分をこまめに摂ることは、脳梗塞の再発予防に直結します。

- 1日1.2〜1.5リットルの水分摂取を目安にします。

- 一気飲みではなく、1〜2時間ごとの少量摂取が理想です。

- 利尿作用のあるコーヒー・お茶より、白湯や常温の水が適しています。

「のどが渇いた」ではなく、「のどが渇く前」に飲む習慣を持ちましょう。

良質なタンパク質と食物繊維を意識

筋力低下や便秘は、再発リスクを間接的に高める要因になります。

筋肉と腸内環境の維持には、タンパク質と食物繊維が必要不可欠です。

- 鶏むね肉・白身魚・豆腐など、低脂肪高タンパクの食材を選びます。

- 野菜・海藻・キノコ類は食物繊維が豊富で、便通改善にもつながります。

- 腸内環境を整えることで、栄養吸収も向上します。

回復力と生活リズムを支える栄養素は、積極的に取り入れることが大切です。

オメガ3脂肪酸や抗酸化食品を積極的に

血液をサラサラに保ち、血管を強くする栄養素を選ぶことが再発予防の鍵です。

オメガ3脂肪酸と抗酸化物質の効果は、近年多くの研究でも注目されています。

- 青魚(サンマ・サバ・イワシ)に含まれるDHA・EPAは血流改善に効果があります。

- トマト・ブロッコリー・かぼちゃなどの野菜には抗酸化作用があります。

- 果物ではブルーベリーやキウイがおすすめです。

栄養バランスに加え、「質」にも注目することが、再発を遠ざけるポイントです。

↓↓↓再発予防については、是非こちらの記事もご覧ください。

【脳梗塞の再発率はなぜ高い?】予防のためにすぐ始める毎日の習慣!

リハビリと脳卒中の予防

脳卒中は食事管理だけでなく、日常の運動習慣も再発予防に欠かせません。

この章では、リハビリの基本的な考え方と実践方法、実際の改善事例についてご紹介します。

「体を動かすこと」が再発を防ぎ、生活の質を高める支えになります。

リハビリの役割と脳の健康

脳卒中後のリハビリには、身体機能の回復だけでなく、再発予防という側面もあります。

定期的な身体活動は、脳の血流を改善し、神経機能を保つ効果があります。

- 有酸素運動は、動脈硬化の進行を抑制します。

- 下肢筋力を維持することで、転倒や再入院のリスクを減らします。

- 運動習慣は、うつ症状や意欲低下にも良い影響を与えます。

リハビリは「治療」ではなく「予防」の手段にもなります。

日常生活でのリハビリの取り入れ方

リハビリは、特別な施設だけで行うものではありません。

毎日の生活動作に取り入れることで、継続的に効果を得ることができます。

- 椅子に座ったままの足踏みや、立ち上がり動作を繰り返します。

- 食事前後の姿勢保持や歩行は、習慣として取り入れやすいです。

- 洗濯・掃除などの家事も、安全性に配慮すれば立派な運動になります。

「少しずつでも毎日」が、リハビリ継続の鍵です。

↓↓↓生活習慣については、是非こちらの記事もご覧ください。

【血圧管理で体を守る!】脳梗塞後の生活習慣とリハビリで再発予防

脳梗塞の改善事例

脳神経リハビリセンターで行っているリハビリの例をご紹介します。

【発症後5年】40代女性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例

退院後は、病院でのリハビリ、再生医療などを利用されておりました。

装具なしでご自宅内を歩く事や階段の上り下り、ご近所を散歩できる事を目標に当施設をご利用されました。

介入当初では左下肢に荷重を行なうと足部が内反してしまい左下肢へ荷重を行なう事が難しい状態でした。

しかし、現在では左下肢に荷重を行なっても足部の内反はかなり軽減してきています。

そのため、ご自宅での自主トレーニングで左下肢へ荷重を行なっていく事も提案させていただいています。

また、歩行が安定しているため杖をT字杖に変更し、装具も変更していく予定です。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後5年】40代女性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例⓶

【発症後1年4か月】40代男性・AN様・左脳梗塞の改善事例

更なる機能改善を検討され、ホームページより問い合わせいただき、当リハビリセンターの利用を開始致しました。

リハビリを行なっていくと歩行・走行ともに右の骨盤の落ち込みの改善と右の股関節の伸びがみられ、屋外でのジョギングも可能となりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年4か月】40代男性・AN様・左脳梗塞の改善事例

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

まとめ

脳卒中の再発を防ぎ、安心して日々の生活を送るためには、「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」「どのように続けるか」までを考えることが大切です。

本記事では、再発を予防するための食品選びや調理法、リハビリとの連携方法について詳しく解説しました。

- おすすめ食材は青魚・野菜・海藻・大豆製品。

- 避けたい食品は加工肉・揚げ物・濃い味の料理。

- 調理は「薄味・蒸す・煮る・柔らかい形態」を意識。

- 宅配食や自助具なども無理なく活用しましょう。

- 日常生活に小さな運動や記録習慣を取り入れると効果的です。

続けられる工夫を加えながら、食事とリハビリの力を最大限に活かしていきましょう。

この記事が、患者様やご家族のちょっとした不安を解消し、毎日をもっと楽しく過ごす一助になれば幸いです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

削除:

削除: 弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

削除:

削除:

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

この記事を書いた人

前川 裕樹

作業療法士

2020年に作業療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・外来リハビリ等様々な分野でのリハビリを経験。主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わる。

私は「お客様のご希望を全力でサポートするリハビリ」を常に心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成を目指します。精一杯のリハビリを実施し、全力でサポート致します。