お知らせ

NEWS

ご親族に脳梗塞の既往がある方へ。遺伝の影響や予防法、遺伝子検査を活用するなどの方法をやさしく解説します。

読むことで、今すぐできる対策が見え、安心した未来を描けるはずです。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

脳梗塞は、血管が詰まり脳細胞が酸素不足で機能しなくなる深刻な病気です。

原因として、主に血管内壁が硬くなる“動脈硬化”が挙げられます。

数字から見た脳梗塞

脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、脳卒中の中で最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

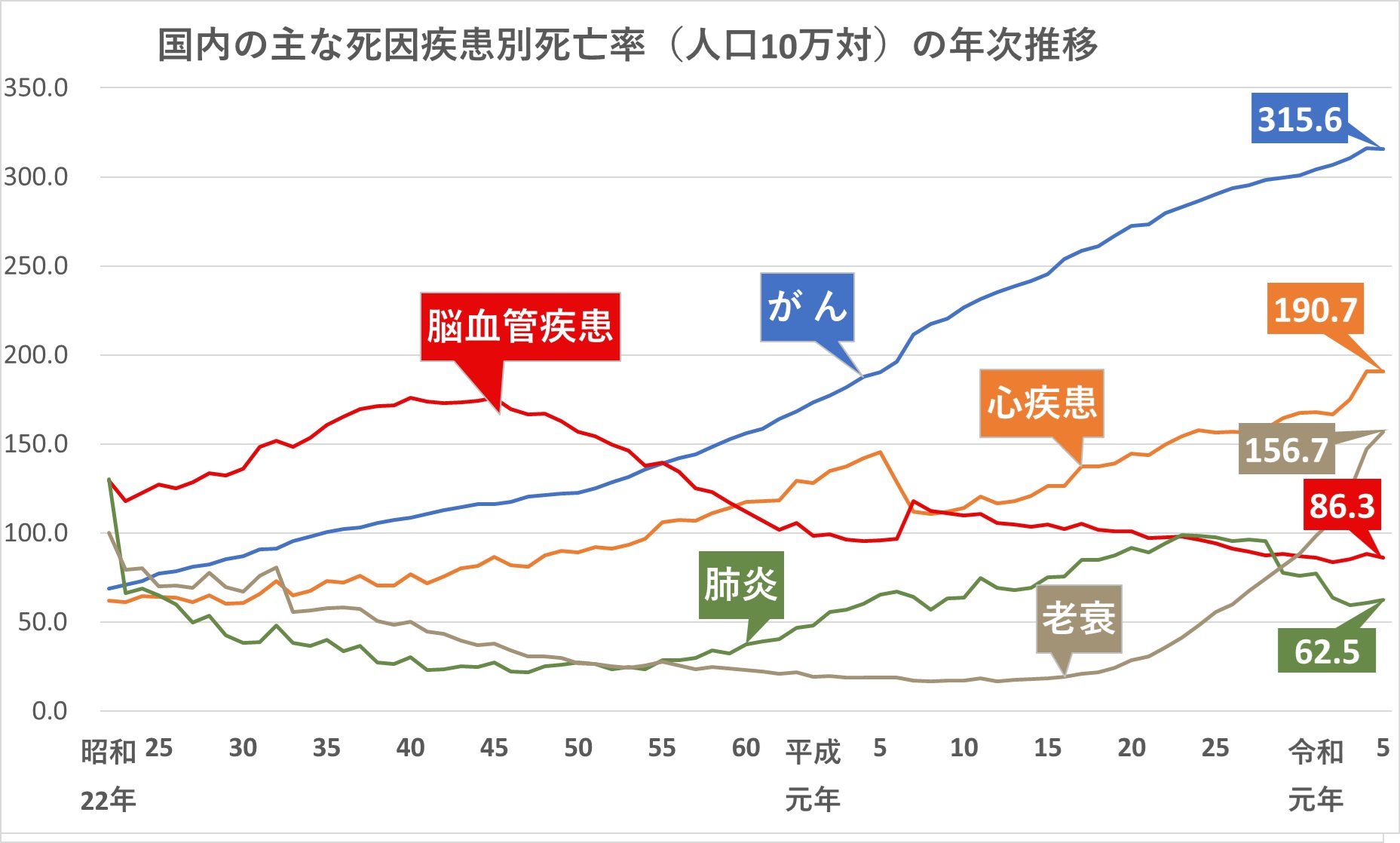

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

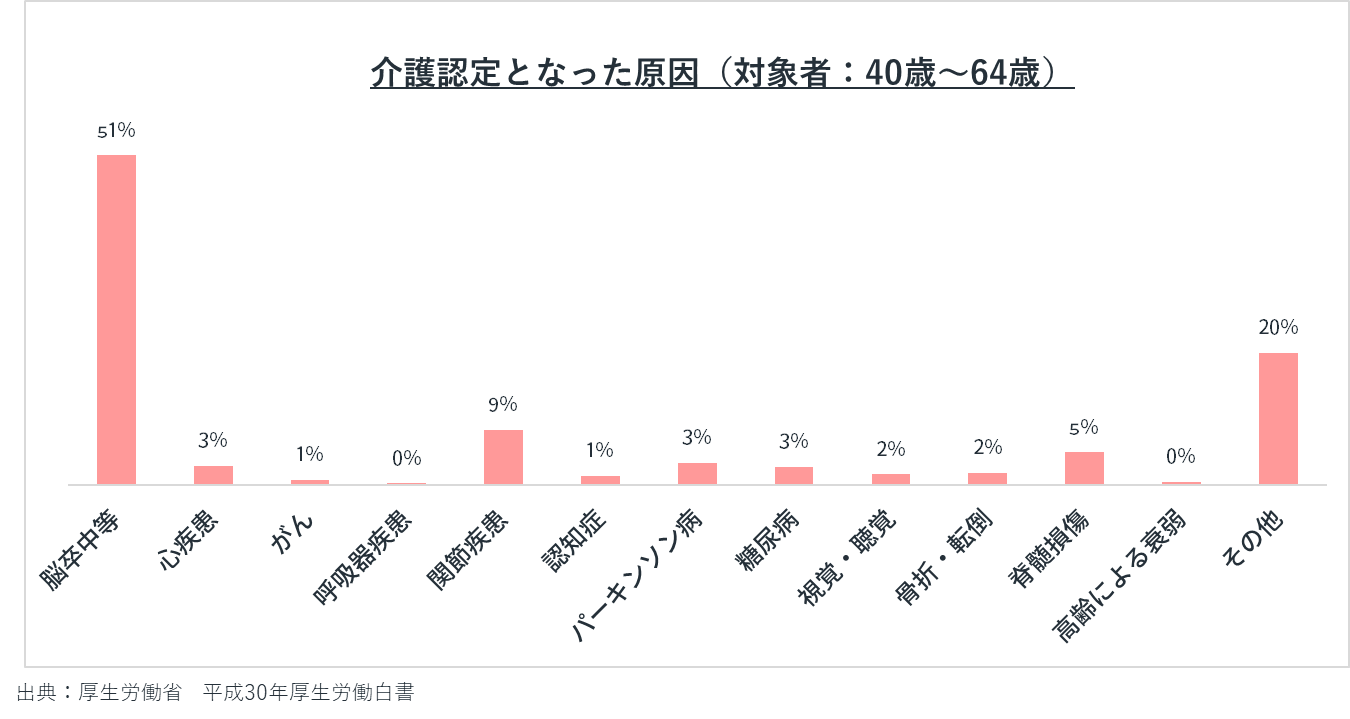

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞と遺伝の関係:まず押さえておきたい基礎知識

この章では、そもそも脳梗塞とは何か、また遺伝の可能性と影響について詳しく解説します。

特に、生活習慣と遺伝要因がどう関わるかを知ることが、予防への第一歩になります。

脳梗塞はどんな病気?

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、血流が途絶えることで脳細胞が壊死する病気です。

主な原因は、動脈硬化・血栓・心臓由来の塞栓などです。

発症すると、手足の麻痺や言語障害などの後遺症が残ることがあります。

脳梗塞は本当に遺伝するのか?

脳梗塞が直接的に遺伝することはまれです。

しかし、発症リスクに関わる体質や病気のなりやすさは、遺伝する可能性があります。

たとえば、高血圧や糖尿病になりやすい体質は、親から子へ受け継がれることがあります。

遺伝的要因と生活習慣の関係

遺伝的な素因があっても、生活習慣によって発症の有無は大きく左右されます。

- 不規則な食事や運動不足はリスクを高めます。

- 喫煙や過度の飲酒も血管を傷つけ、発症につながります。

- 肥満やストレスも動脈硬化を促進する要因になります。

遺伝要因に甘んじて生活を放置すると、発症リスクはさらに高まります。

家族歴があるとどれだけリスクが高まる?

親や兄弟姉妹に脳梗塞の既往があると、発症リスクは2〜4倍高くなるとされています。

これはあくまで統計的な傾向であり、全員が発症するわけではありません。

重要なのは、家族歴がある場合こそ積極的な予防に取り組むことです。

医療機関で相談すれば、必要に応じて遺伝子検査を勧められることもあります。

脳梗塞の発症に影響する遺伝子や体質

この章では、脳梗塞に関係するとされる遺伝子や、なりやすい体質について詳しく解説します。

脳梗塞と関係があるとされる主な遺伝子

脳梗塞と関連があるとされる遺伝子はいくつか報告されています。

特に、血栓形成や血管の炎症に関わる遺伝子が注目されています。

- ACE遺伝子:高血圧や動脈硬化のリスクと関連。

- MTHFR遺伝子:ホモシステイン代謝に関与し、血管障害のリスクがある。

- LPL遺伝子:脂質代謝の異常に関わるとされる。

脳梗塞になりやすい体質とは?

遺伝子だけでなく、体質も発症に大きく関与します。

以下のような体質を持つ方は、脳梗塞のリスクが高まります。

- 高血圧や脂質異常症になりやすい。

- 糖代謝に異常がある。

- 家系に脳梗塞や心疾患の既往がある。

心筋梗塞・くも膜下出血との共通リスク

脳梗塞と心筋梗塞・くも膜下出血には、共通するリスク要因があります。

これらの疾患は互いに合併しやすく、生活習慣の管理が予防の鍵となります。

遺伝的リスクを見える化する「遺伝子検査」とは

この章では、遺伝子検査で脳梗塞のリスクをどこまで把握できるのかを解説します。

脳梗塞のリスクは遺伝子検査でわかるのか?

- わかること:発症リスクを高める遺伝的傾向。

- わかること:特定の遺伝子に変異があるか。

- わからないこと:実際に発症するかどうかの確実な未来。

- わからないこと:検査をしたからといって治療に直結するわけではない。

遺伝子検査のメリットとデメリット

遺伝子検査には長所も短所もあります。

- メリット:自身の体質を理解し、生活改善の方向性が見える。

- メリット:家族へのアドバイスが具体的になる。

- デメリット:不安を感じやすい方には精神的ストレスとなる可能性がある。

- デメリット:検査結果だけに依存しすぎてしまうことがある。

リスクの高さにとらわれすぎず、生活習慣を見直すことが大切です。

生活習慣を見直すことが最大の対策

遺伝よりも生活習慣がリスクに与える影響は大きいです。

以下のような行動の見直しが、脳梗塞の予防に有効です。

- 毎日の食事内容を見直す。

- ウォーキングなどの有酸素運動を習慣化する。

- 十分な睡眠時間を確保する。

- ストレスを溜め込まず、発散する時間を作る。

遺伝的リスクを持つ方に推奨される食事法

脳梗塞の予防には、血管を守る食生活が欠かせません。

- 塩分は1日6g未満に抑える。

- 魚、海藻、大豆製品を積極的に摂取する。

- トランス脂肪酸を含む加工食品を減らす。

- 水分をこまめに補給する習慣をつける。

血圧・脂質・血糖の管理方法

高血圧や高脂血症、高血糖は、脳梗塞のリスクを大きく上げます。

毎日の体調を数値で把握することが予防の基本です。

- 家庭用の血圧計で朝晩の測定を習慣化する。

- 血液検査は年1回以上、できれば半年ごとに受ける。

- 食後の血糖値の急上昇を避ける「食べ順」に注意する。

理学療法士がすすめる日常の運動習慣

身体を動かすことは、血流改善とストレス解消の両方に効果的です。

運動が苦手な方でも、少しずつ始められる方法があります。

- 1日20分の散歩を週5日以上続ける。

- テレビを見ながら脚を上げる運動を取り入れる。

- 階段を使うことで軽い有酸素運動になる。

ご家族様と一緒にできる生活改善の工夫

ご家族様と協力して生活習慣を見直すことで、継続しやすくなります。

- 一緒に減塩・低脂肪メニューに挑戦する。

- 食後に散歩するなど、共有の運動時間をつくる。

- 健康診断の結果を家族間で共有する。

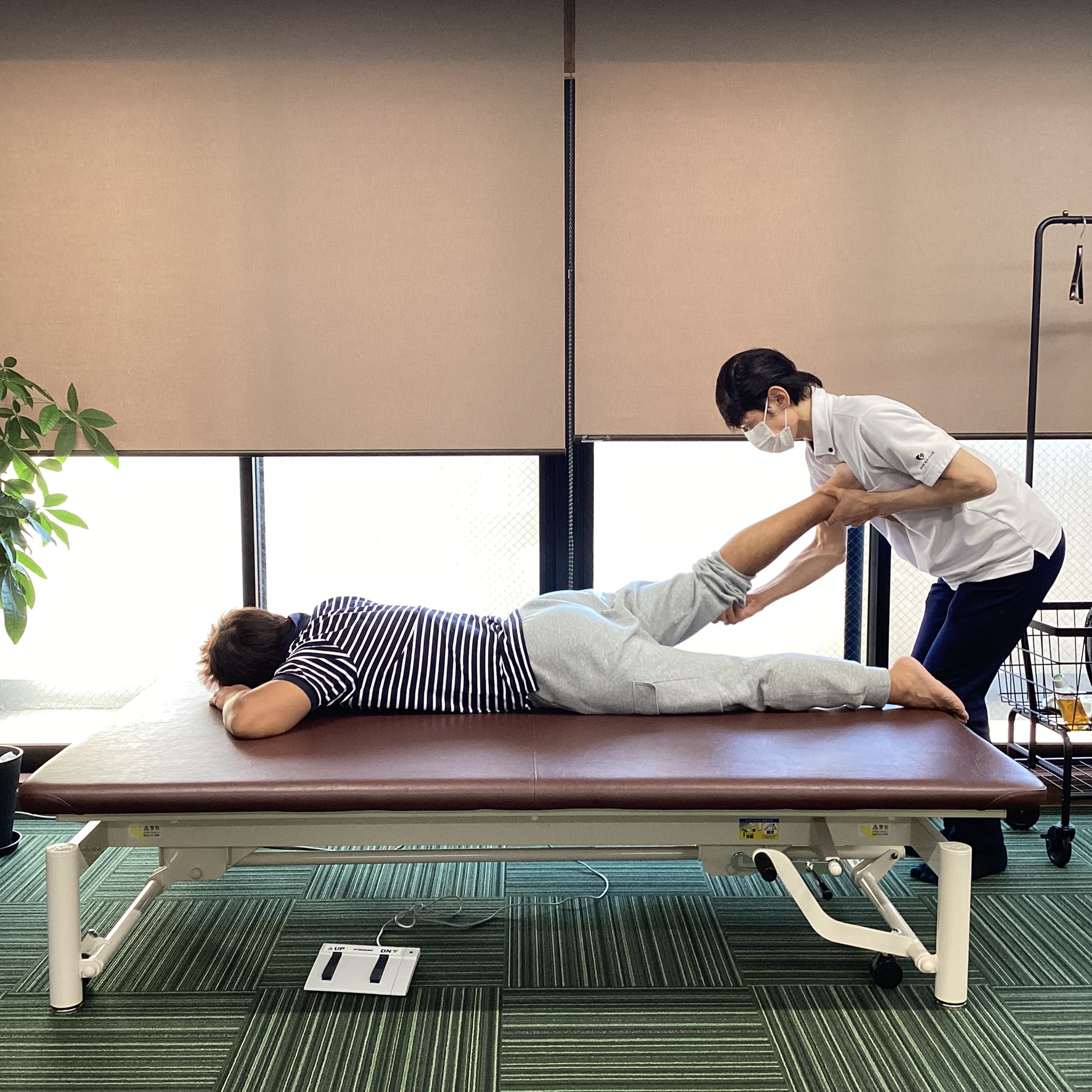

自費リハビリ施設で行うリハビリのメリット

自費リハビリ施設では、十分な時間をかけて個別プログラムを組み立てます。

その結果、目標を明確に設定しやすく、意欲を高められます。

一般病院の外来リハビリを受けながら、自費リハビリを併用する選択肢もあります。

脳神経リハビリセンターでの脳梗塞患者様の改善事例をご紹介します。

ご利用までの経緯

仕事のため、外国へ帰省するとのことで、ジョギングや全力疾走したいということで、当センターの利用を開始いただきました。

リハビリの結果

リハビリ終了前はご自宅近所をジョギングできるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年4カ月】40代男性・脳梗塞・右片麻痺の改善事例

まとめ

脳梗塞の発症には、遺伝的な要因が影響することがあります。

しかし、生活習慣の改善によってリスクを減らすことは十分可能です。

特にご家族様に脳梗塞の既往がある場合は、早期からの対策が重要です。

- 高血圧・脂質異常・糖尿病の管理を徹底する。

- 塩分・脂肪・糖分を控えたバランスのよい食生活を心がける。

- 適度な運動を習慣にする。

- ご家族様と協力して継続できる環境を整える。

正しい知識と前向きな行動が、将来の健康を守る大きな力になります。

ご自身とご家族様の未来のために、できることから少しずつ始めてみましょう。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

山下 彰

理学療法士

2007年に理学療法士免許を取得後、社会医療法人大道会ボバース記念病院に10年勤務し、脳神経、整形、小児疾患などに10年以上関わり、日本でも貴重な一人一人の個別性を重視した機能改善をできる治療技術教育の整った環境で、入院と外来ともに60分のリハビリテーションを経験してきた。

治療と研究の研鑽としては、国際ボバース成人片麻痺上級講習会を修了(2011年、2012年)し、臨床神経生理学および神経科学分野での研究にて博士(医学)を取得。

臨床では、これまで急性期~維持期の脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わってきている。

研究では、効果的なリハビリを実現するために経頭蓋磁気刺激(TMS)や誘発筋電図を用いた脳-脊髄への新しいヒトの神経可塑性誘導法の開発および脳―脊髄の運動学習メカニズムの解明に関する論文および学会発表を行っている。

教育では、様々な医療機関や講習会等での実技指導、養成校での非常勤講師などを行なってきた。

研究業績に関しては「researchmap」に記載。自身の自費リハビリを実施する質の基礎となっているのは、現在の保険診療システムでは経験できない発症から6か月~20年以上経過された方々への60分の外来治療と治療効果を検証するための研究経験である。

私は「お客様のご希望を達成できるよう全力でサポートするリハビリ」を心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成に向けて全力でサポートさせて頂きます。