お知らせ

NEWS

突然の頭痛、「もしかして脳梗塞かも…」と不安に感じたことはありませんか?

脳梗塞では頭痛がないこともあり、見逃すと命に関わるリスクも考えられます。

本記事では、脳梗塞と頭痛の関係や危険なサイン、対処法を専門家視点で詳しく解説します。

正しく理解し、安心できる行動をとりましょう。

脳梗塞とは

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

国内での統計

ここで国内での脳卒中の統計を見ておきましょう。

脳卒中全体の内、脳梗塞は約7割を占めています。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

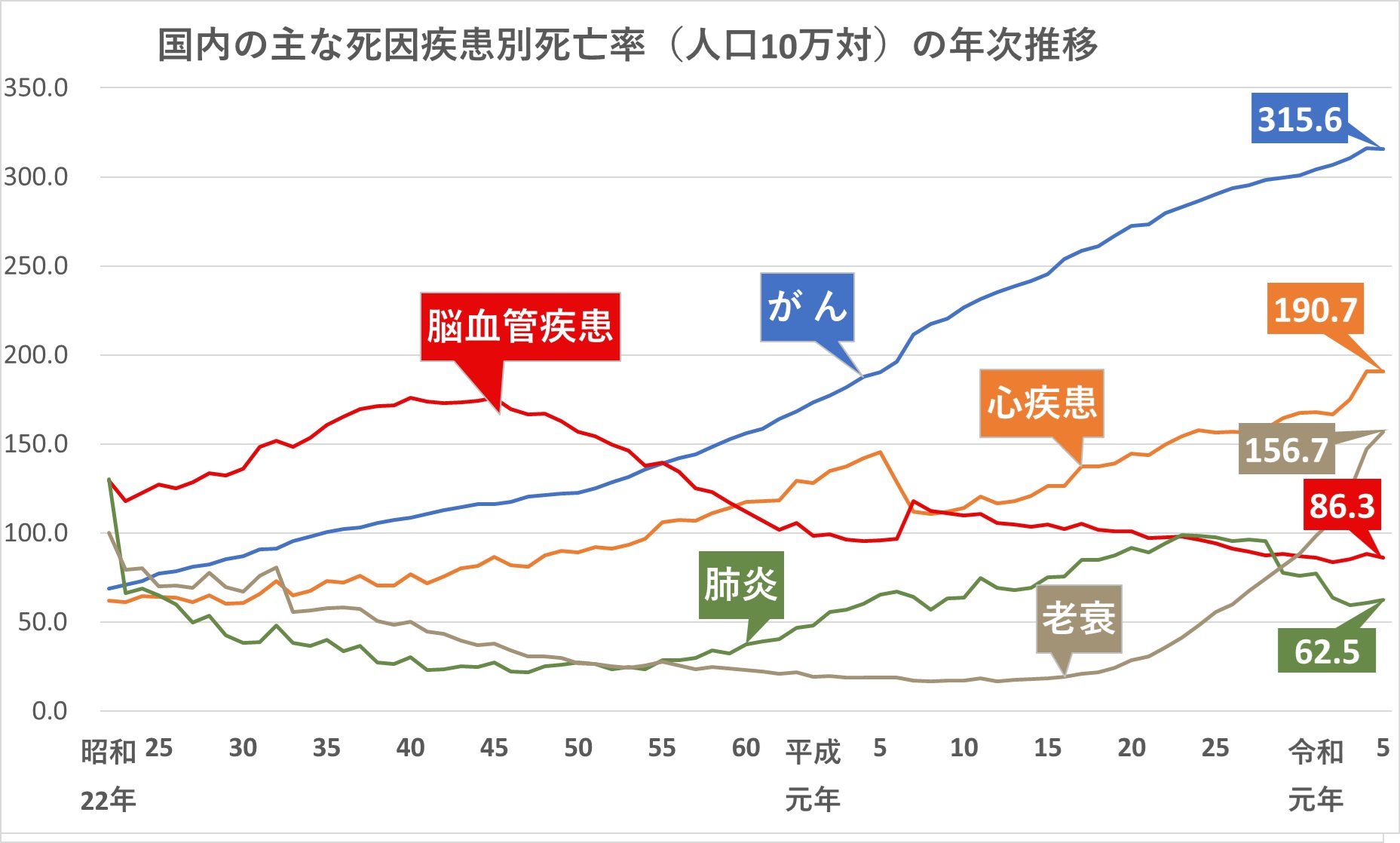

脳卒中は、1951年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」「老衰」に次いで第4位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

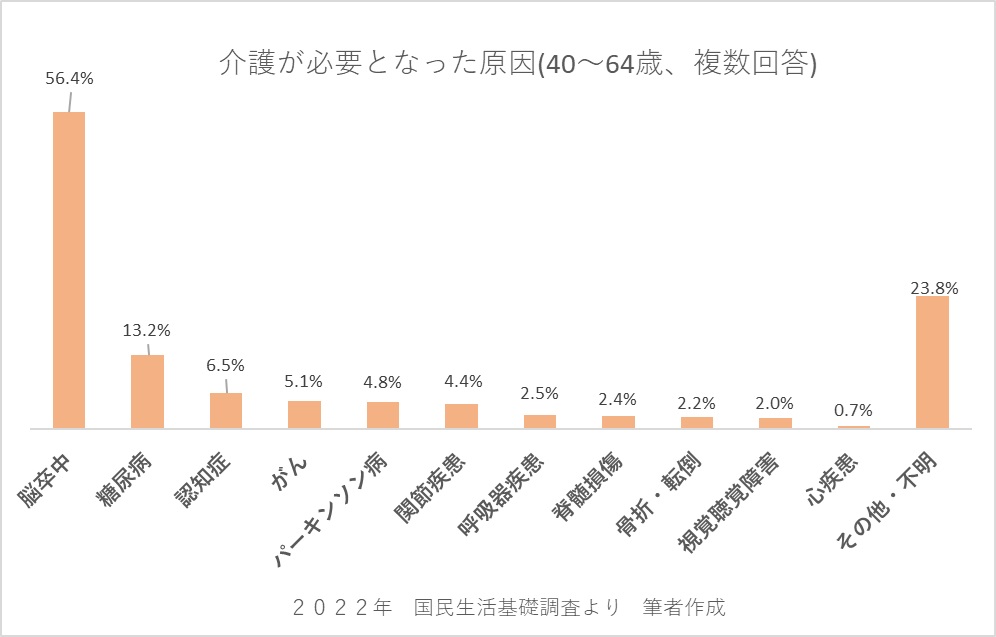

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(56.4%)です。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞と頭痛の関係性とは?

脳梗塞と頭痛は、意外にも明確な関係があるとは限りません。

この章では、脳梗塞で頭痛が起こる理由やそのタイミング、脳出血やくも膜下出血との違い、そして頭痛がない場合にも注意すべき理由について詳しく解説します。

脳梗塞では頭痛は起こるのか?

脳梗塞でも頭痛が起こることがあります。

しかし、くも膜下出血や脳出血と比べて発生頻度は低く、28%前後と報告されています。

頭痛を伴わないケースも多いため、油断は禁物です。

特に高齢の患者様や基礎疾患を持つ方では、頭痛以外の症状で気づかれることが一般的です。

脳梗塞で頭痛が起こるタイミング(前兆・発症中・回復期)

この項目では、頭痛がいつ発生しやすいかを明確に整理します。

- 発症直前(前兆)に頭痛を訴えるケースは約9%です。

- 脳梗塞発症中に頭痛を伴う場合、28%程度とされています。

- 回復期や退院後の頭痛は、薬や血圧変動などが関与します。

どのタイミングの頭痛も、軽視すると深刻な状態に繋がる可能性があります。

脳出血・くも膜下出血との違い

脳梗塞と他の脳血管疾患は、頭痛の出方が大きく異なります。

以下の比較が重要です。

- くも膜下出血は「バットで殴られたような激痛」が特徴です。

- 脳出血では頭痛とともに嘔吐や麻痺が強く出ることがあります。

- 脳梗塞の頭痛は、やや鈍く持続的なケースが多いです。

痛みの種類や発生時の状況を観察することが、早期発見につながります。

頭痛がない脳梗塞にも注意が必要な理由

脳梗塞の多くは頭痛を伴わないため、見逃されやすいです。

頭痛がない=安全とは言い切れず、以下の症状を伴う場合は特に注意が必要です。

顔のゆがみ、手足の麻痺、言葉が出にくい、ふらつきなどがあれば、すぐに受診しましょう。

「頭が痛くないから大丈夫」という判断は極めて危険です。

他の症状との組み合わせで早期受診を判断することが、命を守る行動につながります。

見逃してはいけない頭痛の特徴とサイン

脳梗塞を見逃さないためには、頭痛の特徴を正しく理解することが重要です。

この章では、「いつもと違う」頭痛の見分け方や、めまい・吐き気などの危険な組み合わせ、受診の判断ポイントについて詳しく解説します。

「いつもと違う」頭痛とは?危険な頭痛の見分け方

脳梗塞を疑うべき頭痛は「いつもと違う」痛み方をします。

単なる片頭痛や緊張型頭痛とは異なり、以下のような特徴がみられる場合は注意が必要です。

- 急に始まり、痛みが強くなる。

- 経験したことのない強さや質の痛み。

- 痛みが徐々に悪化し、鎮痛薬で改善しない。

このような頭痛は、くも膜下出血など他の疾患との関連も疑われます。

頭痛+めまい・吐き気・しびれ…同時に起こると危険な症状

頭痛単独よりも、他の症状と同時に出現した場合の方が危険度は高まります。

- めまいやふらつきが同時に起こる。

- 吐き気や嘔吐を伴う。

- 手足のしびれや力が入らない感覚がある。

- 言葉がうまく出ない、ろれつが回らない。

これらの症状が同時に出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。

頭痛が出た時の対応|受診の判断ポイント

「様子を見よう」と考えるのは危険です。

以下の状況では、速やかな受診をおすすめします。

- 発症が突然で、強い痛みがある。

- 痛みの質がいつもと明らかに異なる。

- 上記のような神経症状を伴っている。

判断に迷う場合は、救急相談窓口やかかりつけ医に相談するのも有効です。

脳梗塞の前触れとなる「一過性脳虚血発作」とは?

「一過性脳虚血発作(TIA)」とは、脳への血流が一時的に減少して起こる症状のことです。

数分〜数時間で症状は消えることがありますが、この発作は脳梗塞の予兆である可能性が高いとされています。

- 突然、手足が動かなくなる。

- 言葉が出ない、理解できない。

- 視界がぼやける、片目だけ見えにくい。

症状が消えたからといって安心せず、必ず医療機関を受診してください。

脳梗塞後に現れる頭痛の原因と対処法

脳梗塞の治療後や退院後に頭痛が続くことは珍しくありません。

この章では、回復期の頭痛の原因や薬との関係、セルフケアの方法、自費リハビリでの具体的な対応まで詳しくご紹介します。

回復期や退院後に起こる頭痛の種類と原因

退院後の頭痛には、いくつかのタイプがあります。

原因を把握することで、対処法が見えてきます。

- 緊張型頭痛:長時間の同姿勢や筋緊張により発症します。

- 脳血流の変化による痛み:脳の再灌流や血圧変動に関連します。

- 薬剤性頭痛:服用している薬の副作用として発症することがあります。

頭痛が続く場合は、医師と相談して適切な対処法を探ることが大切です。

高血圧・薬の副作用・ストレスと頭痛の関係

退院後の頭痛は、生活背景や体調と密接に関係しています。

特に高血圧や薬、精神的ストレスは頭痛の原因となりやすいです。

- 高血圧:血管に過剰な負担がかかり、拍動性の頭痛が起こることがあります。

- 薬の副作用:降圧剤・抗凝固薬などで頭痛が出る場合があります。

- 精神的ストレス:不安や睡眠不足が頭痛を誘発します。

生活習慣の見直しと、薬の調整は頭痛改善に効果的です。

鎮痛薬(ロキソニン・カロナール)は使っていい?

脳梗塞後に鎮痛薬を使う際は、必ず医師の確認が必要です。

特に抗血小板薬や抗凝固薬を服用している患者様では、出血リスクを伴う可能性があります。

- ロキソニン:消化管出血や脳出血のリスクがあるため注意が必要です。

- カロナール:比較的安全とされますが、過剰摂取には注意が必要です。

自己判断で市販薬を使用せず、主治医と相談しながら安全な選択をしてください。

自費リハビリでの対応例|姿勢・頸部緊張・運動負荷への配慮

自費リハビリ施設では、頭痛の原因となる身体的要素に直接アプローチします。

特に姿勢や頸部の緊張に対するアプローチは、薬に頼らない改善法として注目されています。

- 姿勢指導:背中や肩の丸まりを改善し、頭痛の頻度を減らします。

- 頸部ストレッチ:首周りの筋緊張を軽減し、血流を促進します。

- 運動負荷の調整:過度なリハビリでの頭痛誘発を防ぎます。

薬だけに頼らず、身体の状態に応じた対応で根本的な改善を目指すことが可能です。

検査・治療で確認すべきこと

脳梗塞による頭痛が疑われる場合は、早期の検査と治療が重要です。

この章では、受けるべき検査、医師への伝え方、検査のタイミングや費用、そして救急搬送の判断基準について詳しく解説します。

脳梗塞が疑われる頭痛で受けるべき検査(MRI・MRA・CT)

頭痛が脳梗塞と関係しているかを確認するには、画像検査が有効です。

特に発症直後はCTやMRIで早期診断することが重要です。

- MRI:脳の内部構造を詳細に把握できます。

- MRA:血管の状態を確認でき、閉塞や狭窄が見つかることもあります。

- CT:短時間で撮影でき、出血の有無をすぐに確認可能です。

これらの検査を組み合わせることで、より正確な診断につながります。

頭痛の訴えを医師に伝えるときのチェックポイント

限られた診察時間の中で、症状を明確に伝えることが的確な診断に直結します。

以下の項目を事前に整理しておくと、医師への説明がスムーズです。

- 痛みの開始時間と持続時間

- 痛みの場所(前頭部、後頭部、片側など)

- 痛みの性質(ズキズキ・鈍痛など)

- 同時に起きた症状(吐き気、めまい、しびれなど)

メモにまとめて持参することで、より正確に症状を伝えられます。

検査を受けるタイミングと費用の目安

脳梗塞が疑われる場合は、症状が現れてから早急に検査を受ける必要があります。

発症から数時間以内に診断と治療が行われれば、後遺症のリスクを抑えることができます。

- 検査費用の目安(保険3割負担):MRI 約7,000円前後

- 検査時間:約15~30分

- 予約不要のクリニックも増えてきています

迷った場合は、速やかに医療機関に相談してください。

緊急時は救急搬送を|脳卒中専門病院の役割

以下の症状がある場合は、すぐに救急車を呼んでください。

脳卒中専門病院では、即時対応が可能であり、命を守る行動につながります。

- 顔のゆがみ、笑顔が作れない

- 片腕が上がらない、力が入らない

- 言葉が出にくい、ろれつが回らない

FAST(Face, Arm, Speech, Time)を意識して行動することが重要です。

再発予防と生活改善|頭痛を通じた自己管理

頭痛は、脳梗塞再発のサインとなる場合があります。

この章では、頭痛をきっかけに健康管理を見直す視点と、具体的な予防策、自費リハビリ施設でできる取り組みまでご紹介します。

頭痛を「身体からのサイン」として受け取る

頭痛は単なる痛みではなく、身体の不調を知らせる大切なサインです。

とくに脳梗塞を経験された患者様にとって、頭痛の出現は再発リスクの警告であることもあります。

日々の体調変化に注意を払い、早期対応することが再発予防につながります。

高血圧や不整脈のコントロールが再発防止の鍵

高血圧や心房細動は、脳梗塞の最大の再発リスク要因です。

数値として把握し、コントロールすることが予防の第一歩となります。

- 血圧は135/85mmHg未満の維持が目標です。

- 家庭血圧を毎日測定し、記録を習慣化しましょう。

- 心房細動がある場合は、定期的な心電図検査が推奨されます。

放置すると、再発のリスクは数倍に跳ね上がります。

運動習慣・ストレス管理・睡眠環境の見直し

生活習慣の見直しは、頭痛の軽減と再発予防の両方に効果があります。

以下の要素をバランスよく整えることが重要です。

- 週に3回以上、20分程度の軽い運動を続けましょう。

- ストレスは呼吸法や趣味で緩和を意識します。

- 睡眠時間は6~7時間、環境は静かで暗いことが理想です。

日常の積み重ねが、脳と身体の健やかさを守ります。

自費リハビリ施設でできる再発予防の取り組み

自費リハビリ施設では、再発予防を目的とした継続的なフォローアップが可能です。

医療保険が終了した後も、身体と生活に即した支援が受けられます。

- 血圧管理や自己チェックの指導

- 姿勢や歩行の癖の修正

- 負担の少ない個別運動プログラムの提供

再発を未然に防ぐために、自費サービスを活用するという選択肢も有効です。

自費リハビリ施設のメリットと活用法

保険適用外の自費リハビリ施設では、より専門的かつニーズに応じた個別のリハビリテーションプログラムを提供することが可能です。

これにより、お客様は自身のペースとニーズに合わせた治療を受けることが可能です。

- マンツーマン指導:個々のお客様に一対一でじっくり関わることで最適なサポートを提供します。

- 先端技術の活用:神経の再構築に有効なロボットを使用した効果のあるリハビリテーションを導入することが可能です。

- スタッフの資格・経験:高度な専門知識を持つスタッフによる質の高いリハビリの提供が可能です。

自費リハビリ施設では、設備の充実度や通いやすさなども重要な選択基準となります。

脳神経リハビリセンターで行っているリハビリの例をご紹介します。

【発症後2年】70代・女性・脳出血の改善事例

急性期での治療後、約5ヶ月回復期病棟でリハビリをし退院されました。

在宅生活中に風邪を引いたことをきっかけに麻痺症状が悪化したため当施設へお越し頂きました。

IVES(随意運動介助電気刺激)による手指機能性の回復や課題志向型の練習を行うことでキッチンでの家事動作もできるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後2年】70代女性・Y様・脳梗塞・左片麻痺の改善事例

まとめ

脳梗塞と頭痛の関係は見過ごされやすいものですが、決して軽視できません。

発症前・中・後の頭痛には、それぞれ明確な意味があり、対処次第で生命予後や障害の回復に大きな差が生まれます。

「頭痛がないから安心」という考え方は非常に危険です。

わずかな違和感でも、「脳からのサイン」として受け止め、行動する姿勢が求められます。

今回ご紹介した内容をふまえ、頭痛が現れたときには

「いつもと違うか」「他の症状を伴っていないか」「早期に受診すべきか」

という視点を持つことが、ご自身やご家族様の健康を守る第一歩となります。

脳梗塞を経験された方には、自費リハビリなどによる継続的な支援がとても有効です。

放置せず、気になる症状があれば、必ず医療機関に相談してください。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・横浜八景島シーパラダイスや山下公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

中田 裕

理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中 / 管理・運営)

2003年に理学療法士免許を取得。回復期、維持期、外来、デイケア、地域支援事業でのリハビリを経験。小児から老年期に至るまで幅広くリハビリに携わり、中でも脳血管疾患や神経難病の患者のサポートを精力的に実施。2013年にボバース認定基礎講習会を修了、2015年には認定理学療法士(脳卒中)及びNST専門療法士を取得。2024年11月より脳神経リハビリセンターに勤務。

私は「利用者様の想いをかたちにするリハビリ」を大切にしています。運動のプロフェッショナルとして根拠に基づき、利用者様とともに最善の結果に到達できるよう努力していきたいと思います。皆様との出会いを楽しみにしております。