お知らせ

NEWS

保険リハビリが終了しても、脳梗塞後の機能回復はまだ可能です。

自費リハビリという選択肢をご存じですか?

医療・介護保険のリハビリが終わった後、「まだ良くなるのでは」と疑問を抱える方は少なくありません。

そのまま何もせずに時間が経つと、回復のチャンスを逃してしまうこともあります。

実は、脳梗塞後でも適切なタイミングで支援を受けることで、機能の改善は見込めます。

この記事では、自費リハビリの特徴・費用・選び方・改善事例までを簡潔にご紹介します。

お読みいただき、今後のリハビリ方針を前向きに考えるヒントとしていただければ幸いです。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

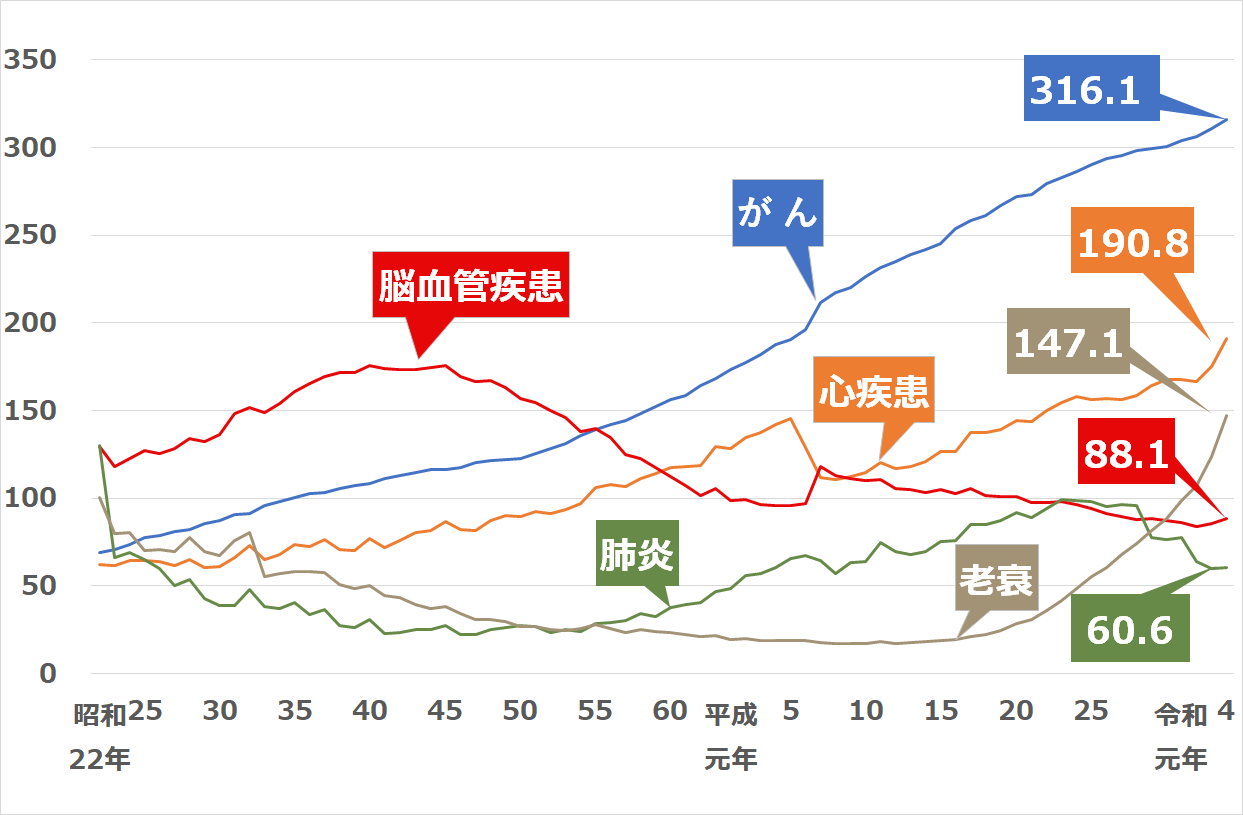

脳卒中についての統計

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

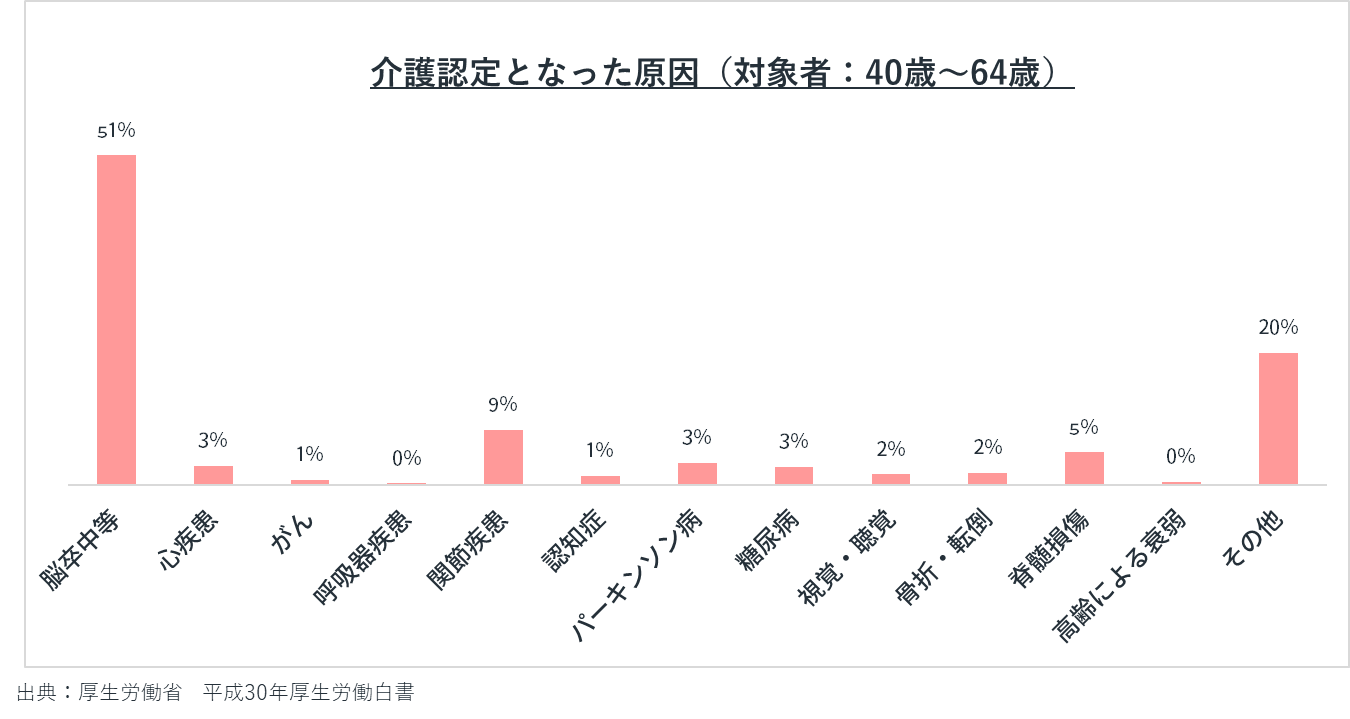

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因として、脳卒中が最も多いです(約51.1%)。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞の種類

脳梗塞にはいくつかのタイプがあり、発症原因に応じて分類されます。(TOAST分類を参照)

- アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化によって脳の太い血管が詰まるタイプ

- ラクナ梗塞:脳の深部にある細い血管が詰まるタイプ

- 心原性脳塞栓症:心臓にできた血栓が脳に流れて血管を塞ぐタイプ

- 他の原因による脳梗塞:動脈解離、血管炎など、特殊な原因によるタイプ

- 原因不明の脳梗塞:検査しても明確な原因が特定できないタイプ

これらのタイプによって、出現する症状やリハビリの進め方に違いがあります。

たとえば、右脳が障害された場合には左半身に麻痺が起こるなど、脳の部位と症状は密接に関係しているといわれています。

脳梗塞の症状

症状としては、以下のようなものが代表的です。

- 運動麻痺(片麻痺のように左右いずれかの手足の動きが悪くなる)

- 言語障害(うまく話せない、言葉が理解できない)

- 感覚障害(しびれや触覚の低下)

- 高次脳機能障害(記憶・注意・理解力などの低下)

適切なリハビリを行うことで、これらの機能が回復する可能性があります。

脳梗塞のリハビリ

リハビリで、脳梗塞によって失われた機能がすべて回復するわけではありません。

しかし、神経の可塑性(適応する力)を活かすことで、適切なリハビリによって改善が期待できます。

特に、発症後早期からの理学療法や作業療法、言語療法による介入が重要です。

↓↓↓脳梗塞のリハビリについての詳しい解説はこちらのご覧ください。

【脳梗塞のリハビリ完全ガイド】段階別・方法・施設選びを解説します

運動機能だけでなく、日常生活動作(ADL)の維持・回復にも効果があるため、専門職による個別の対応が求められます。

次章では、保険リハビリの制限とその後の対策について解説します。

この章では、保険リハビリの期間制限と、自費リハビリの役割を簡潔にご紹介します。

回復のチャンスを逃さないために、制度の仕組みと次の一手を知っておくと良いかもしれません。

医療・介護保険のリハビリには上限がある

脳梗塞後の保険リハビリには、制度上の制限があります。

- 医療保険:回復期リハビリ病棟で最長180日

- 介護保険:要介護度ごとの支給限度額の中で調整

そのため、医療保険によるリハビリでは、一定期間で終了となることが多いため、回復の途中だと感じながらも終了を迎える方もいます。

そして介護保険によるリハビリに移行して「もっとリハビリがしたい・・・!!」そういった声を多く聞きます。

自費リハビリは“保険の空白”を埋める選択肢

自費リハビリとは、保険外で受けられる自由度の高いリハビリです。

- 期間・回数の制限がない

- 目標や症状に合わせたオーダーメイド対応

- 担当者が変わらず、継続したサポートが可能

費用は1回あたり8千円〜3万円程度と保険適用サービスより高額ですが、必要な方にとっては大きな助けとなります。

次章では、自費リハビリのサービス内容と費用について、具体的にご紹介します。

自費リハビリのサービス内容と費用相場【2025年最新版】

この章では、自費リハビリで受けられる主なサービスと、2025年時点の費用相場を簡潔にご紹介します。

ご自身の目的に合ったプラン選びにご活用ください。

プログラムと料金の目安

自費リハビリでは、施術時間や目的に応じてコースが分かれています。

- 60分:8,000円〜15,000円程度(定期フォロー向け)

- 90分:13,500円〜30,000円(集中的な改善プログラム)

(2025年6月時点 当社調べ)

費用は地域、サービス内容、セラピストの熟練度によって幅があります。

↓↓↓詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!

主なプログラム内容は次の通りです。

- 歩行訓練やバランス訓練

- 手の動きや日常生活動作(ADL)の改善

- 再発予防のための運動指導や生活習慣の見直し

目的が明確なほど、効果的なリハビリ設計が可能になります。

最新機器

近年は、リハビリロボットやAI歩行解析を活用する施設も増えています。

科学的なデータに基づき、効率的なトレーニングが可能です。

ただし、機器の使用には追加料金が発生する施設もあります。

不安な方は、事前に見積もりや費用シミュレーションを確認するのがおすすめです。

次章では、リハビリ効果を最大限に引き出す施設選びのポイントをご紹介します。

効果を最大化する施設選びのポイント

この章では、自費リハビリ施設を選ぶ際に押さえておきたい基準を2つに絞ってご紹介します。

内容・体制・実績を確認することで、後悔のない選択につながります。

スタッフの専門性と改善実績の公開

まず確認したいのは、脳卒中リハビリの経験が豊富な理学療法士や作業療法士が在籍しているかです。

スタッフ紹介欄で経験年数などをチェックしましょう。

また、症状別の改善事例やリハビリ前後の比較データが提示されているかも大切なポイントです。

情報が公開されていない場合は、見学や初回体験で具体的な成果を質問してみると安心です。

通いやすさと継続支援の体制

どれほど内容が充実していても、通いにくければ継続は困難です。

駅からの距離や近隣の駐車場があるかどうかなどを確認しましょう。

さらに、自宅での自主トレ支援や定期フォローの有無も、長期的な効果維持には重要です。

アクセスと支援体制の両面から「通い続けられる環境かどうか」を見極めることが、施設選びの鍵です。

次章では、実際にリハビリを始めるまでの流れを簡単にご案内します。

ご利用までの流れ

この章では、自費リハビリを始める際の具体的な流れを紹介します。

初回の相談から体験、評価、プラン作成、そして実施に至るまでのプロセスを把握することで、安心して一歩を踏み出せます。

体験予約→評価→目標設定→実施までのステップ

多くの自費リハビリ施設では、初回から本格的にプログラムを始めるのではなく、段階的にプロセスを進めていきます。

- ① 初回相談・体験予約:電話やWebフォームから申込み。初回体験や無料相談を受け付けている施設が多くあります。

- ② 評価・カウンセリング:専門職による身体機能・生活状況・目標の確認を行います。

- ③ プラン作成・費用説明:状態に応じたプログラム内容と費用の見積もりが提示されます。

- ④ 契約・開始:納得した上で契約を結び、正式なリハビリがスタートします。

すべてのステップにおいて「納得してから進む」ことが大切です。

評価では、筋力・関節可動域・バランス能力・ADL(日常生活動作)など多面的な視点から行います。

患者様とご家族様の希望をふまえて、現実的かつ達成可能なゴール設定を行うのが特徴です。

一方的な提案や押しつけではなく、双方向の対話を通じて進められることが、保険外リハビリの特長です。

また、初回のカウンセリング時に「何をどこまで改善したいか」をできる限り具体的に伝えることが、プログラムの質を高めるうえで非常に効果的です。

可能であれば、既往歴や医療機関のリハビリ記録を持参されることも推奨されます。

次章では、当施設の実際の改善事例や、よくあるご質問に基づく現場の声をご紹介します。

自費リハビリの事例・よくあるご質問(FAQ)

この章では、自費リハビリの利用で改善された一例と、患者様・ご家族様から多く寄せられるご質問を簡潔にご紹介します。

実際の声や疑問への回答が、利用の判断に役立ちます。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後1年】50代・男性・脳出血(後藤様)・左片麻痺の歩行の改善事例

その後はご自宅に退院され、介護保険サービスでの通所リハビリや他社の自費リハビリを併用しながら、懸命にリハビリを継続されてきました。

「装具を軽くして歩きたい」「ギターの弦を抑えられるようになりたい」

そんな前向きな想いから、当センターの無料リハビリ体験にお越しいただきました。

現在は、介護保険のサービスと併用しながら、週1~2回のペースで継続的にリハビリをされています。

左足に体重をかける感覚が、ご本人様にもおおよそつかめるようになってきました。

そのため歩行時の左足に適切に体重を乗せられる場面が増え、左足での支持が安定することにより右足の一歩一歩が大きく前に出せるようになってきています。

これにより、歩行スピードも改善しました。

SPS(足首を支える装具)を使用した歩行では、まだ足の指先が床に引っかかる場面が残っていますが、見守りのもとで安全に歩ける距離が徐々に増えてきています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年】50代・男性・脳出血(後藤様)・左片麻痺の歩行の改善事例

よくあるご質問

- Q. どれくらい通えば効果が出ますか?

みなさまおひとりおひとりの症状の程度によって様々です。

1か月から年単位のリハビリにより目覚ましい改善を遂げている方もいらっしゃいます。 - Q. 頻度は週何回がよいですか?

目標にもよりますが、週1〜2回の定期的な利用を推奨しております。 - Q. 保険との併用は可能ですか?

自費リハビリは保険制度とは別枠で利用できます。

疑問点があれば、体験時や事前相談で確認することをおすすめします。

次章では、ここまでの内容を簡潔にまとめます。

まとめ

本記事では、脳梗塞後に受けられる自費リハビリについて、基本情報から施設選び、料金、事例までを簡潔に解説しました。

- 保険リハビリには回数や期間の制限がある

- 自費リハビリなら自由度が高く、継続的な支援が可能

- 目的に合った施設選びが、回復の近道になる

「まだ間に合う」──そう思えるうちに行動することが、未来の生活を大きく変えます。

まずは、無料相談や体験から小さな一歩を踏み出してみてください。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

市橋 賢

理学療法士

2017年に理学療法士免許を取得。回復期病棟、外来リハビリ、訪問リハビリを幅広く経験。2022年にチームリーダーとして名古屋市内の回復期病棟立ち上げ。

2025年4月から脳神経リハビリセンター名古屋栄に勤務。

私が、理学療法士を目指したのは、自分自身がリハビリを受けた経験があったからです。

そのときに味わった「また動けるようになった!」という感動は、一生忘れません。

一方で、祖母はリハビリを途中で諦めてしまい、寝たきりの生活になってしまいました。

その話を聞いたときの悔しさと無力感は、今でも忘れられません。

だからこそ私は、「当たり前にできたことを、もう一度当たり前にできるように」、一人ひとりに徹底的に寄り添いながらサポートしていきます。

リハビリは大変ですが、どこか安らぎを感じながら、共に努力していける関係性を大切にして、前向きな一歩を一緒に積み重ねていけたらと思います。