お知らせ

NEWS

脳出血の後遺症は「改善が難しいのでは」と不安を抱える患者様やご家族様は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

適切なリハビリを行えなければ、代償的な動作が定着し、生活に支障をきたしてくる可能性もあります。

本記事では改善の仕組みや効果的なリハビリ、最新治療を解説します。

希望を持って生活を送るためのご参考となりましたら、幸いです。

脳出血の罹患者

脳出血は、脳梗塞・クモ膜下出血などとともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

また脳出血は、脳卒中全体の約2割を占める疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

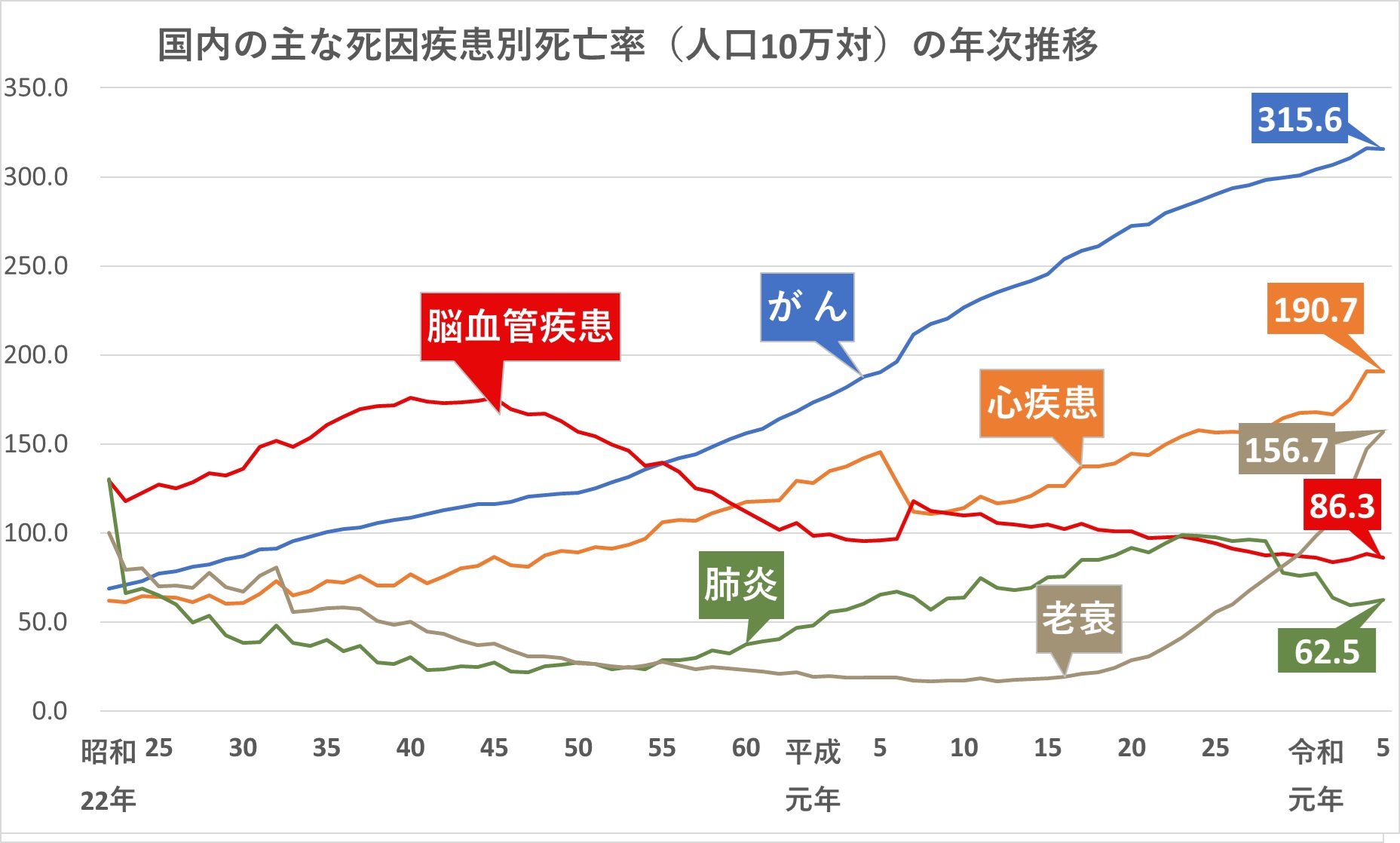

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

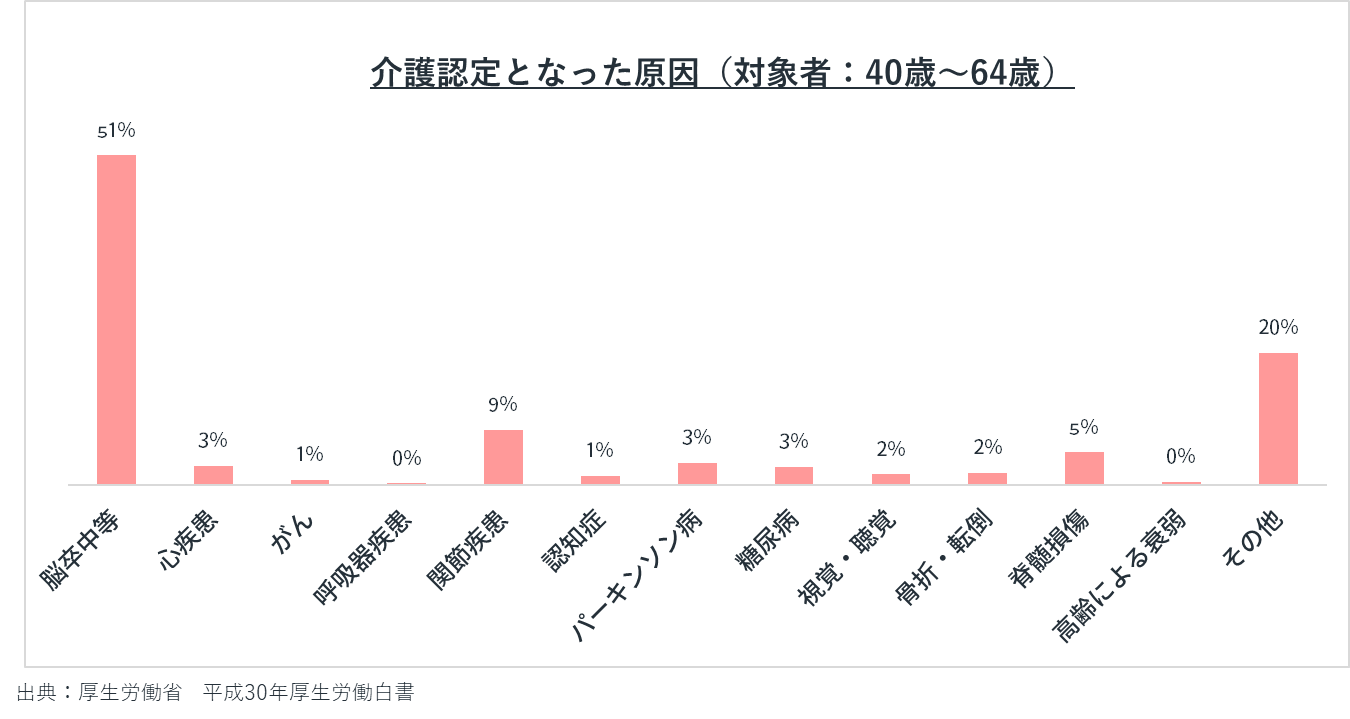

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

脳出血と後遺症|なぜ改善が課題となるのか

この章では、脳出血によって生じる代表的な後遺症と、出血部位や重症度によって異なる症状の特徴、さらに「改善が難しいのでは」という不安が生じる理由について説明します。

脳出血後のリハビリにおいては、これらを理解することが患者様やご家族様にとって大切な第一歩となります。

脳出血で起こる代表的な後遺症の種類

脳出血の後遺症は多岐にわたり、生活に大きな影響を与えることがあります。特に以下の症状が多くみられます。

- 運動麻痺(手足の動きが制限される)

- 感覚障害(しびれや感覚の鈍化)

- 言語障害(言葉が出にくい、理解しにくい)

- 視覚障害(視野が狭くなる、物が二重に見える)

- 嚥下障害(食べ物や飲み物を飲み込みにくい)

- 高次脳機能障害(記憶や注意力の低下)

これらの後遺症は一人ひとり異なり、症状の重さや組み合わせによって日常生活への影響が変わります。

そのため、画一的な対応ではなく、個別に合わせたリハビリが必要です。

出血部位や重症度によって異なる症状の特徴

脳出血は、出血が起きた部位によって現れる症状が異なります。

例えば、脳の深部である「被殻」では片麻痺が強く出ることが多く、小脳出血では平衡感覚の障害が目立ちます。

重症度も大きな要因で、出血量が多いと意識障害や広範な後遺症が残る可能性が高まります。

「改善が難しいのでは」という不安が生じる理由

脳出血後に「改善が難しい」と感じる背景には、次のような理由があります。

- 症状が長期間続き、改善が見えにくい

- 代償動作が習慣化し、麻痺側が使われにくくなる

- 退院後はリハビリの機会が減少し、改善のチャンスを逃しやすい

しかし、このような状況でも工夫次第で改善の可能性を広げることができます。

例えば、自費リハビリ施設を活用して集中的に取り組むことや、ご家族様が日常生活の中で麻痺側を意識して使うサポートを行うことが有効です。

大切なのは「改善は一律に難しい」と決めつけず、適切な環境と支援を整えることです。

自費リハビリ施設のリハビリテーションの成果と成功事例

リハビリテーションの成果は、患者様が日常生活に復帰し、自立度が上がることで実感されます。

ここでは、具体的な成功事例を通じて、リハビリテーションがどのように患者様の生活の質を向上させるかをご紹介いたします。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後7年】60代女性・脳出血・左片麻痺の改善事例

その後退院し、他社が運営する自費リハビリセンターや再生医療等を経験されるも、改善せず。

手の回復を目標に当施設をご利用されました。

リハビリ実施後、左手を上げる運動はとても向上しました。

介入当初では胸の高さまでも手を上げることが難しかったのですが、現在では肩の高さより上に手を上げることが出来ようになっておられます。

また、週に一回通われている施設では握力は0㎏だと言われたそうですが、お手玉を5個掴んでいることが出来ておられます。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後7年】60代女性・脳出血・左片麻痺の改善事例

後遺症は改善するのか?|回復のメカニズムを理解する

この章では、脳出血後の後遺症がどのように改善していくのか、その背景にある脳の働きや時間経過による変化を解説します。

改善の仕組みを理解することで、患者様やご家族様が前向きにリハビリへ取り組むための道しるべとなります。

脳の可塑性(脳が再び学習する力)について

効果的なリハビリテーションは脳梗塞後の回復過程で極めて重要です。

脳の神経機能の回復メカニズムは未解明な部分もありますが、早期にリハビリを開始することは、機能回復に大きく貢献すると言われています。

また、リハビリテーションは身体機能の回復にとどまらず、心理的・社会的な回復をサポートする意味合いもあります。

患者様が元々送っていた日常生活を再びスムーズにおくれるようになることが大切です。

- 神経可塑性の促進

脳の可塑性とは、経験や学習によって脳が変化し、適応する能力のことです。

リハビリテーションは、脳の神経可塑性、つまり損傷後の脳が新たな神経経路を形成することなどを利用して、機能の再建を促進していく事を目指しています。

積極的なリハビリテーションは、損傷した脳領域の周辺での新たな神経経路の形成を助け、失われた機能の一部を回復させる可能性があります。

しかし、リハビリテーションに一貫性がなければ、その新しい神経接続は十分な繋がりを持てません。

リハビリテーションは、「反復性」と「一貫性」が大切です。

- 機能的回復の最大化

リハビリテーションプログラムは、患者様が失った運動能力や言語能力を最大限に回復させることを目指します。

理学療法、作業療法、言語聴覚療法など、患者様一人ひとりの状態や目標に合わせてプログラムを組むことが大切です。

- 日常生活への再適応

リハビリテーションは患者様が社会に再適応し、自立した生活を送るためのサポートも行います。

・生活の質(QOL)の向上

・退院後や在宅での生活を見据えた支援

特に早期開始によって機能的回復の可能性が高まるとされており、患者様だけでなくご家族様も含めた理解と協力が必要です。

発症から半年までの改善期と、それ以降の可能性

脳出血後は、発症からおおよそ半年間が改善の大きなチャンスとされています。

この時期は神経の再生力が高く、リハビリ効果も得られやすいです。

ただし半年を過ぎても改善が止まるわけではありません。

近年は慢性期(発症半年以降)でも、集中的なリハビリや新しい治療によって機能改善が見られることが報告されています。

「改善」と「代償的な動き」の違いを理解する大切さ

改善を考える際に注意すべき点として「代償的な動き」があります。

代償動作とは、麻痺側を十分に使わず、非麻痺側に頼って動作を補うことです。

- 非麻痺側の手で全ての生活を行なおうとすると麻痺側の手の回復が妨げられる

- 誤った姿勢や歩き方が習慣化すると二次的な痛みや変形を招く

- 代償動作は一時的には便利でも、改善の妨げになることが多い

そのため、リハビリでは「できる限り自然な運動パターン」を目指すことが重要です。

麻痺側を意識的に活用しながら練習することで、より質の高い改善を目指せます。

代償に頼るだけでは改善が頭打ちになる可能性があるため、専門家と一緒に正しい動作を学ぶことが欠かせません。

リハビリの役割|自然な動きを目指す取り組み

この章では、脳出血後の後遺症改善に向けたリハビリの具体的な役割について解説します。

重要なのは、ただ動けるようになることではなく、できる限り自然な運動パターンを再学習することです。

患者様やご家族様が安心して取り組めるよう、姿勢・麻痺側の活用・日常生活での練習・ご家族様の関わり方を整理します。

姿勢と運動パターンの再学習の重要性

脳出血後のリハビリでは、まず姿勢の安定を整えることが欠かせません。

姿勢とは立位や座位だけでなく、寝返りや起き上がりといった基本動作にも関係します。

安定した姿勢が確保されると、四肢の動きが効率的になり、余分な力を使わずに動作を行いやすくなります。

リハビリは筋力強化だけでなく「正しい運動パターンを学習する」場であることがポイントです。

非麻痺側だけに頼らず、麻痺側の活用を促す工夫

患者様は動きやすい非麻痺側ばかりを使い、麻痺側を避ける傾向があります。

しかしこれでは代償が固定され、改善の妨げになります。

そこでリハビリでは麻痺側を意識的に使えるように練習を行います。

- 麻痺側の手を日常生活で支えに使う

- 歩行練習で麻痺側の足をしっかり踏み込む

- 動作の開始時に麻痺側を意識して使う

こうした工夫を継続することで、麻痺側の神経回路を刺激し、改善の可能性を広げます。

日常生活動作で質の高い動きを導く練習

リハビリ室での訓練だけではなく、日常生活そのものが練習の場となります。

食事や着替え、家事などの動作にリハビリの要素を取り入れると、自然な運動学習につながります。

ご家族様が支援できる「代償を助長しない関わり方」

リハビリの効果を日常に活かすためには、ご家族様の協力も重要です。

手を貸しすぎると麻痺側を使う機会が減り、改善の妨げになる場合があります。

逆に見守りを意識することで、患者様が自ら麻痺側を使うきっかけになります。

- 必要以上に非麻痺側を使わせない

- 麻痺側を使う場面を生活の中で意図的に作る

- 疲労や安全面に配慮しつつ、本人の努力を尊重する

ご家族様が「やりすぎない支援」を心がけることで、改善のチャンスを逃さずに済みます。

↓↓↓脳卒中のリハビリの重要性については、こちらの記事をご覧ください。

【重要】脳卒中の急性期とは?急性期の治療法とリハビリ治療の重要性

最新の治療と技術

この章では、脊髄損傷の治療において採用されている最新の治療と技術について説明します。

先進的な治療法の概要と、これらがどのように患者様の回復を支援するかを詳しく解説します。

革新的な治療方法の概要

最近の医療技術の進歩により、脊髄損傷治療は新たな段階に入っています。

以下に主な技術を挙げます。

- 再生医療: 幹細胞を利用した治療が条件付きで保険適応となっており、損傷した神経の再生を目指します。

- 可動性をサポートするウェアラブルデバイス: これらのデバイスは、関節や筋肉の動きをサポートし、日常的な動作の再習得の助けとなります。

- 仮想現実(VR)技術: VRはリハビリテーションプロセスを楽しくすると同時に、特定の動作の訓練においてリアルなフィードバックをします。

これにより、患者様は安全な環境で身体能力を向上させることができます。

これらの技術は、特定の条件下で特に効果を発揮するため、すべての患者様に適しているわけではありませんが、多くの場合、従来の治療法よりも回復の可能性を高めます。

まとめ|後遺症改善に向けてできること

この章では、脳出血後の後遺症改善に向けて患者様やご家族様が取り組むべき重要なポイントを整理します。

改善には時間がかかりますが、正しい方向性を理解することで、安心して前向きに取り組めます。

早期の開始と継続が改善の鍵

脳出血後のリハビリは、発症後できるだけ早く開始することが推奨されます。

早期に取り組むことで、神経回路の再構築が進み、改善効果を高められます。

一方で、半年を過ぎても改善の可能性がなくなるわけではありません。

慢性期に入っても継続すれば、新しい刺激によって変化が生まれることが知られています。

「早期に始めて、長く続ける」ことが最大の改善戦略です。

個人差を理解し、適切なリハビリと生活習慣を選ぶ

改善のスピードや範囲には個人差があります。

年齢、体力、出血部位、合併症などが影響するため、一律の基準で判断するのは適切ではありません。

- 症状の重さや種類に応じたリハビリプログラムを選ぶ

- 食事や睡眠など生活習慣の改善も並行して行う

- 疲労やストレスを溜めないよう休養も大切にする

専門家とご家族様が協力して改善を支える意義

リハビリは専門家だけでなく、ご家族様の協力があってこそ効果を発揮します。

自宅での生活支援や声かけが、患者様のやる気を引き出す大きな力になります。

- 専門家は正しい動作の練習を指導する

- ご家族様は「見守り」と「声かけ」で改善を後押しする

- 双方の協力で、日常生活にリハビリ効果を定着させる

患者様・ご家族様・専門家が一緒に歩むことが、改善の道を確かなものにします。

脳出血後の後遺症は決して一朝一夕で改善するものではありません。

しかし、早期に始め、継続し、個人差に配慮しながら、専門家とご家族様が協力することで確実に前進できます。

この記事を通じて、その道筋が少しでも明確になれば幸いです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

岡 民雄

理学療法士

2011年に理学療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・自費リハビリ、全てのステージのリハビリを経験。急性期ではSCU(脳卒中集中治療室)にも勤務。これまで主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わり、学会での発表や講習会でのアシスタントなどを行なう。2023年4月から大阪市にある脳神経リハビリセンター大阪に勤務。