お知らせ

NEWS

脳梗塞を発症した高齢の患者様にとって、「もう回復は難しいのでは」と感じる瞬間は少なくありません。

しかし、適切な刺激とリハビリを継続すれば、年齢に関係なく脳は再び学び、変化します。

本記事では、改善を促すリハビリの考え方やご家族様の支え方を具体的に解説します。

お読みいただき、希望を取り戻し、再び自分らしい生活を目指す一歩となりましたら幸いです。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計

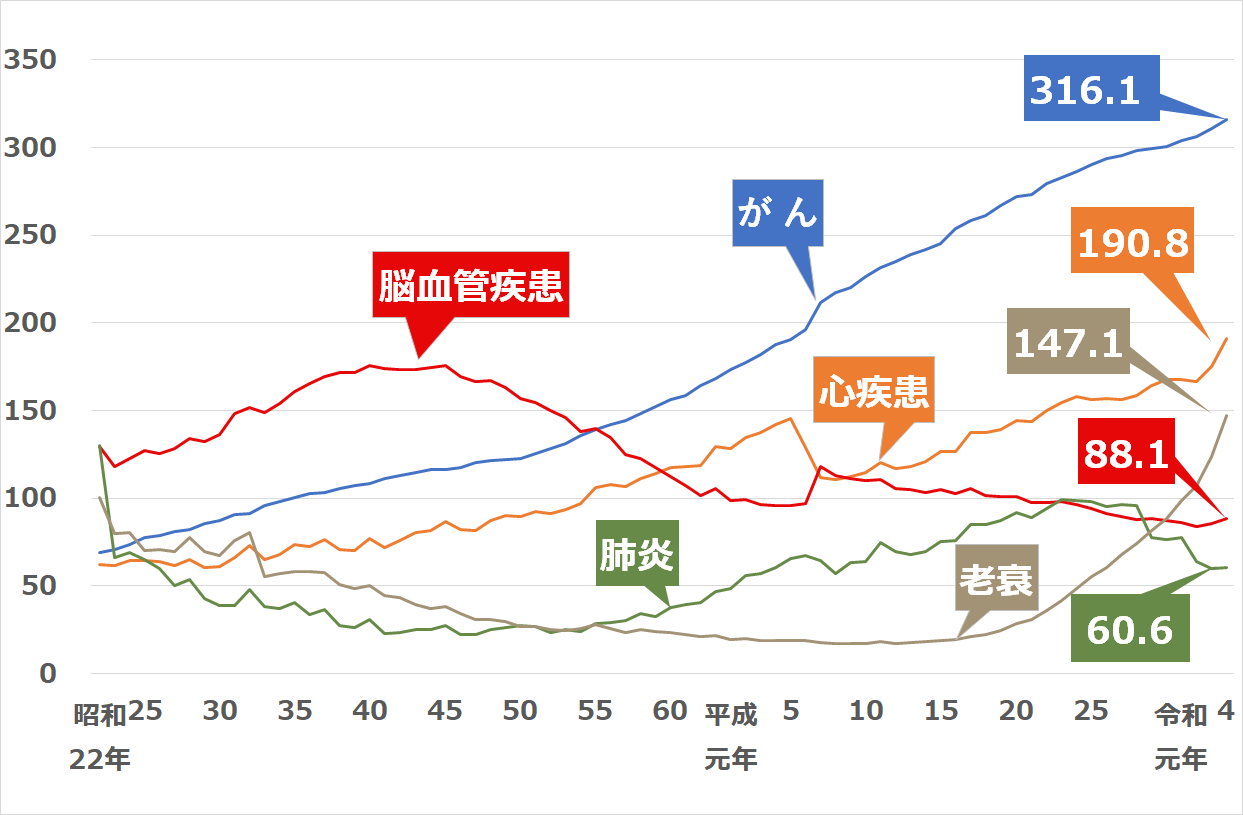

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

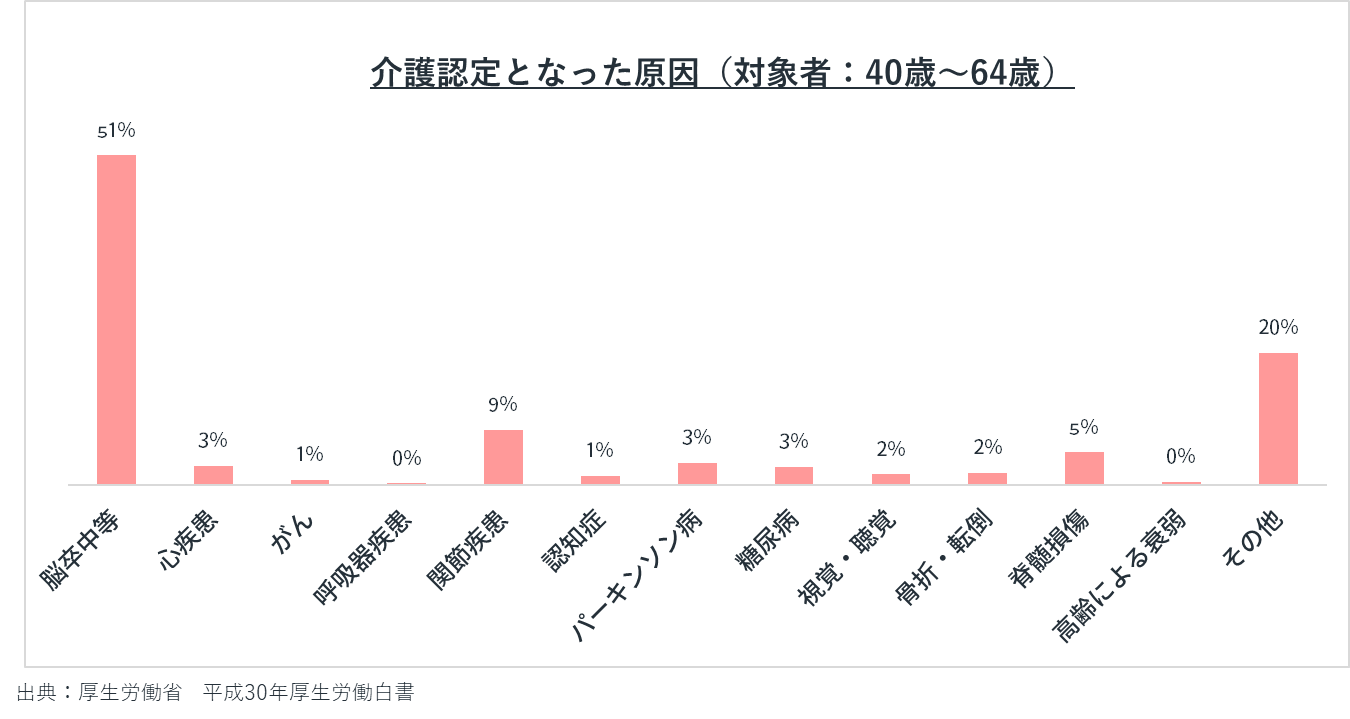

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因として、脳卒中が最も多いです(約51.1%)。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

高齢者の脳梗塞でも改善の見込みはある?

脳梗塞を発症された高齢の患者様にとって、「もう動けないのでは」と感じることは少なくありません。

この章では、高齢の患者様でも脳が再び学び直し、回復する可能性について解説します。

あわせて、改善に関わる主な要因や、慢性期でも機能が変化する理由を詳しくお伝えします。

高齢者の脳梗塞における回復の可能性と特徴

結論として、高齢者であっても回復の見込みは十分にあります。

その根拠は、脳には「神経可塑性」と呼ばれる再学習の力が備わっているためです。

神経可塑性とは、損傷を受けた脳が他の神経回路を使って新たな動きを再構築する能力を指します。

加齢により筋力や代謝は低下しますが、刺激や動作の繰り返しによって脳が再び動作を学び直すことが可能です。

リハビリでは、ただ筋肉を動かすだけでなく、「感じる」「考える」「行動する」という一連の過程を通じて、脳の再学習を促します.

- 手足の動きを促す前に、体の重心や姿勢を感じる練習を行う。

- 失った動作を取り戻すよりも、新たな方法で「できる」を増やす。

- 成功体験を積むことで、脳と心の両面から回復を促進する。

これらの働きかけにより、年齢に関わらず脳は変化を続けます。

大切なのは「諦めない姿勢」と「適切な刺激を続けること」です。

改善見込みを左右する主な要因

脳梗塞後の改善には、いくつかの条件が関係します。

回復が早い方と遅い方の違いは、「年齢」だけでなく、以下のような複数の要因が組み合わさって生じます。

- 発症時の重症度(脳の損傷部位や範囲)

- 発症からリハビリ開始までの期間

- 合併症の有無(糖尿病・高血圧・心疾患など)

- ご家族様や周囲の支援、生活環境の整え方

これらの要素が揃うほど、改善の可能性は高まります。

特に、発症から早期にリハビリへ取り組むことで、神経の再結合が進みやすくなることが知られています。

一方で、リハビリ開始が遅れたり、日常で体を動かす機会が減ると、回復速度が落ちる場合もあります。

しかしその場合でも、後述するように、刺激の与え方を工夫すれば再び変化を引き出せます。

「6ヶ月で回復が止まる」は誤解?慢性期でも変化する体

一般的に「脳梗塞は6ヶ月で回復が止まる」と言われますが、これは誤解です。

実際には、慢性期(発症から半年以上)でも身体機能は十分に変化します。

つまり、正しい刺激を与え続ければ、学び直しのチャンスはなくなりません。

たとえば、座位バランスが不安定な方に対しては、体幹を支える練習を継続することで安定性が高まり、歩行動作にも良い影響を与えます。

また、日常の中で体を動かす工夫を取り入れることでも、回復の幅は広がります。

改善がゆるやかでも、少しずつ積み重ねることで生活の質(QOL)は確実に上がります。

諦めず、継続的に体を動かし続けることが、最も大切な回復の鍵です。

まとめポイント

- 高齢者でも脳の再学習能力により回復は見込める。

- 改善の速度は重症度や環境など複数の要因に左右される。

- 6ヶ月以降も正しい刺激を続ければ機能改善は可能。

↓↓↓脳梗塞のリハビリについての詳しい解説はこちらのご覧ください。

【脳梗塞のリハビリ完全ガイド】段階別・方法・施設選びを解説します

この章では、「高齢だからもう無理」と感じていた方にも、年齢に関係なく、身体と脳は再び学び直す力を持つことをお伝えしました。

次章では、実際にどのようなリハビリが改善を促すのか、科学的な視点と現場での工夫を交えてご紹介します。

改善を促すためのリハビリテーションの考え方

この章では、脳梗塞の改善を促すために欠かせないリハビリの考え方を解説します。

早期からの取り組みの重要性や、高齢者に合わせた安全な進め方を理解することで、回復への道がより明確になります。

理学療法士や作業療法士がどのように関わるのか、その具体的な支援体制についても紹介します。

発症直後からの取り組みが重要な理由

脳梗塞の回復には、発症後できるだけ早い段階からリハビリを始めることが極めて重要です。

早期の刺激が脳の神経回路に働きかけ、再び動きを取り戻すきっかけになります。

脳の「可塑性(かそせい)」とは、損傷を受けた部分を他の神経が補い、新しい経路を作る性質を指します。

急性期ではベッド上での体位変換や、関節をやさしく動かす運動が中心です。

これにより、関節拘縮や筋萎縮を防ぎ、血流を改善します。

また、早期離床(できるだけ早く体を起こすこと)は、肺炎や血栓の予防にもつながります。

- 発症48時間以内のリハビリ開始で回復率が上がるとの報告もある。

- 早期離床は寝たきり防止と廃用症候群の予防に有効。

- 安静にしすぎると筋力低下や心肺機能の衰えを招く。

ただし、発症初期は体調が不安定な場合もあります。

このため、医師やリハビリ専門職が安全に管理しながら行うことが大切です。

感覚と動きをつなぐ練習が改善の鍵

動作の回復には、単に筋肉を動かすだけでなく「感覚と動作を結びつける練習」が重要です。

脳は動きを感じ取る情報(触覚・関節の動き・視覚など)を統合しながら、より正確な運動を学習します。

この過程が繰り返されることで、動作の質が高まり、日常生活動作の安定にもつながります。

感じ取った情報が脳に戻り、次の動きの精度を高める仕組みが働きます。

具体的には、以下のようなアプローチがあります。

- 立ち上がり動作の際に足裏の感覚や重心移動を意識する。

- 手指の動きを確認しながら物をつかむ練習を繰り返す。

- 歩行中に体幹や股関節の動きを意識し、バランスを整える。

このような訓練は、年齢に関係なく脳の再学習を促します。

動作がぎこちない場合でも、焦らず繰り返すことが改善への第一歩です。

高齢者に合わせた安全で持続可能なリハビリ

高齢者のリハビリでは、「安全に」「無理なく」「継続できること」が最も重要です。

急に強い負荷をかけると、心臓や関節に負担がかかり、逆効果となることがあります。

したがって、体調や筋力に応じて段階的に負荷を調整することが必要です。

- 短時間でも毎日続ける「低負荷・高頻度」の訓練を行う。

- 体調に応じて休息を取り入れながら無理なく継続する。

- 水分摂取や血圧管理を行い、体調変化を防ぐ。

さらに、体調に合わせて訓練内容を変える柔軟さも大切です。

できないことを責めず、「昨日より少し良くなった」を積み重ねる姿勢が改善を支えます。

多職種連携による支援体制

脳梗塞後の回復には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの連携が欠かせません。

それぞれの専門職が異なる視点で支援し、患者様の生活全体を整えることを目的とします。

理学療法士は主に立ち上がりや歩行などの基本動作を担当し、作業療法士は着替え・食事など日常生活の動作訓練を行います。

言語聴覚士は発話や嚥下(えんげ)訓練を通じて、安全な食事や会話を支援します。

ご家族様も、専門職との情報共有を通じて在宅生活を安心して支えられるようになります。

まとめポイント

- 発症初期からの刺激が脳の回復を助ける。

- 感覚と動作を結びつける練習が改善の鍵。

- 高齢者には無理なく続けられる工夫が必要。

- 多職種の協力で生活全体の回復を支える。

リハビリは年齢に関係なく、体と脳が共に成長する時間です。

焦らず、安心できる環境で一歩ずつ進めることが、確かな改善へとつながります。

改善を諦めないために|今後の生活と再発予防

この章では、脳梗塞の再発を防ぐための生活習慣や、退院後に選べるリハビリの継続方法について解説します。

「もう改善しない」と感じる時こそ、生活を整える工夫と正しい知識が大切です。

体調管理と心の準備を整えながら、前向きに回復を続けるためのヒントをお伝えします。

再発を防ぐ生活習慣とセルフケア

脳梗塞の再発は、最初の発症から1〜2年以内に起こりやすいといわれています。

しかし、日常生活での工夫によって再発リスクは大きく下げることができます。

特に、「運動・睡眠・食事」の3つを整えることが基本となります。

- 【運動】無理のない有酸素運動(例:10分のウォーキングを1日2回)を続ける。

- 【睡眠】6〜8時間の安定した睡眠を確保し、昼夜のリズムを保つ。

- 【食事】減塩を意識し、野菜・魚・大豆製品を中心に摂取する。

これらの習慣は血圧や血糖の安定に直結し、脳血管への負担を減らします。

また、定期的な健康診断や服薬管理も再発予防に欠かせません。

高血圧や糖尿病を放置すると、再発リスクが2倍以上になるという報告もあります。

少しずつ生活習慣を整えることが、最も確実なセルフケアです。

在宅・通所・自費リハビリの選び方

リハビリを継続する方法には、主に「在宅リハビリ」「通所リハビリ」「自費リハビリ施設」の3つがあります。

目的や身体の状態に合わせて選択することが重要です。

- 在宅リハビリ:自宅で安心して受けられ、生活環境に合わせた支援が可能。

- 通所リハビリ:週数回の利用で他者との交流もあり、外出の習慣を保てる。

- 自費リハビリ:時間や内容を自由に設定でき、集中的な訓練でさらなる改善を目指せる。

発症から時間が経っても、神経の再学習能力を活かせば改善の余地があります。

自費リハビリ施設で受けられる専門的サポート

自費リハビリ施設では、保険制度の制限を受けずに長時間かつ個別対応のプログラムを受けられます。

理学療法士や作業療法士がマンツーマンで対応し、症状に合わせたプランを設計する点が特徴です。

「もっと良くなりたい」という意欲を尊重したリハビリが可能であり、患者様のモチベーション維持にもつながります。

↓↓↓自費リハビリ選びにお困りの方は、是非こちらの記事をご覧下さい。

【2025年版】自費リハビリの料金相場と選び方をわかりやすく徹底解説!

改善事例に学ぶ回復のヒント

実際に回復された患者様の事例からは、リハビリの可能性や工夫のヒントが得られます。

同じような症状でも、正しい方法で継続すれば改善につながる例が多数あります。

改善を実感されている方々は、どの方も「続けてよかった」と語っておられます。

小さな成果を重ねることが、大きな一歩になります。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例をご紹介します。

【発症後1年1か月】60代男性・YD様・左脳出血の改善事例

退院後は訪問リハビリを実施。

更なる機能改善を考え、お問い合わせをいただき当リハビリセンターの利用を開始いただきました。

歩行時のバランスは順調に改善し、リハビリ7回目の時点で近位監視での独歩が可能となっています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年1か月】60代男性・YD様・左脳出血の改善事例

脳梗塞からの回復は、年齢を問わず続いていきます。

焦らず、自分のペースで取り組むことが、確かな再発予防と豊かな生活につながります。

まとめ

脳梗塞の後遺症は、年齢に関係なく少しずつ変化していきます。

たとえ回復がゆるやかでも、リハビリを続けることで「できること」が確実に増えていきます。

大切なのは、焦らず、自分の体と向き合いながら希望を持ち続けることです。

ご家族様の支えや、専門職の力を借りながら取り組めば、生活の質は必ず高まります。

この記事が、明日への一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施

この記事を書いた人

前川 裕樹

作業療法士

2020年に作業療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・外来リハビリ等様々な分野でのリハビリを経験。主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わる。

私は「お客様のご希望を全力でサポートするリハビリ」を常に心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成を目指します。精一杯のリハビリを実施し、全力でサポート致します。