お知らせ

NEWS

「回復するの?」「周りの人はどう接すればいい?」

何もできずに時間が経ってしまうと、生活の質が低下してしまう恐れがあります。

この記事では、後遺症からリハビリ、ご家族の支援まで網羅的に解説します。

お読みいただいた皆様の生活改善への一歩目となれば幸いです。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計

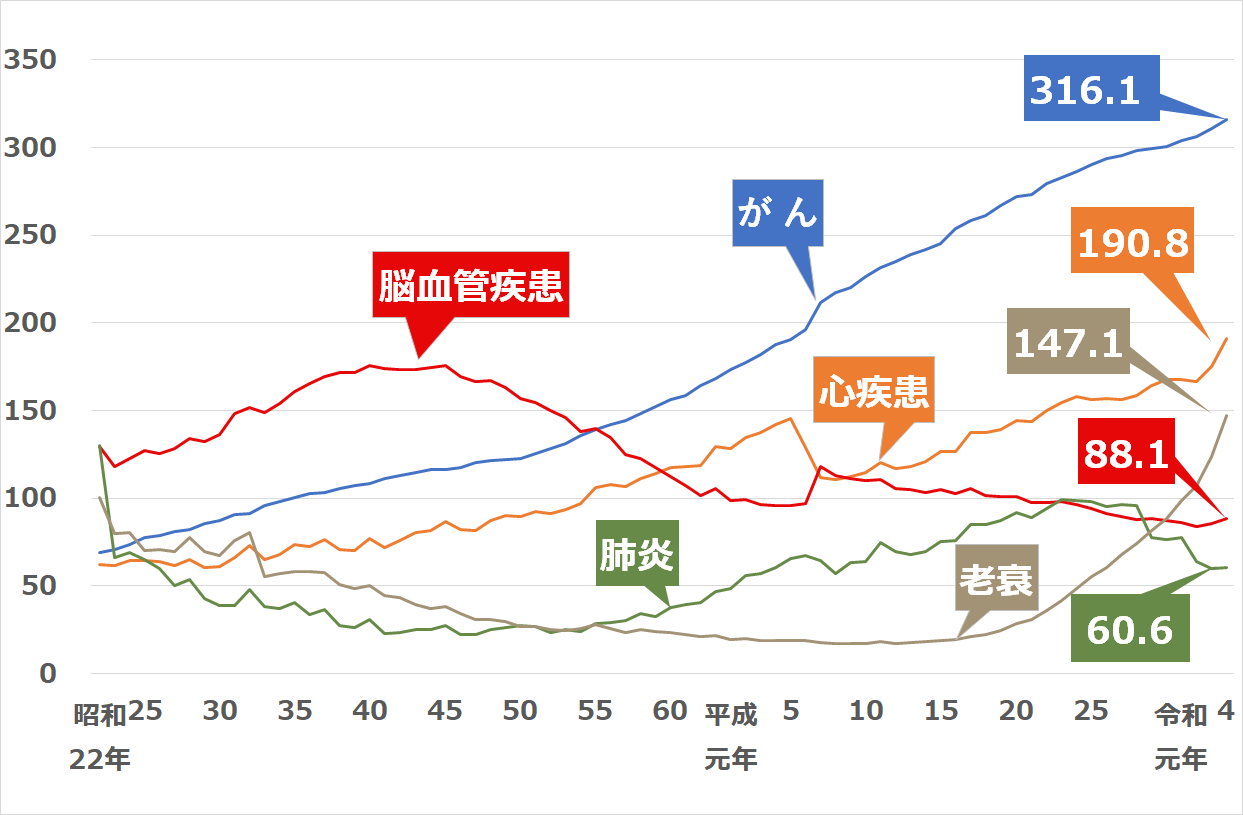

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

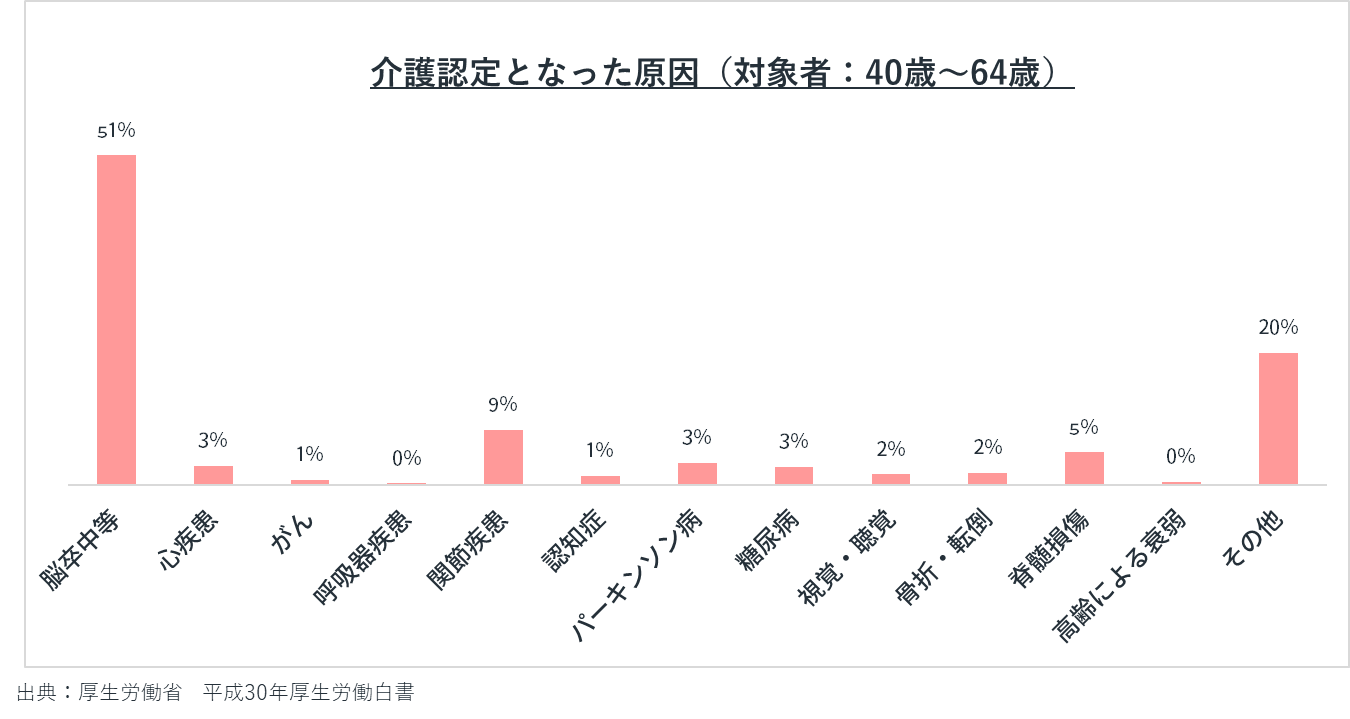

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因として、脳卒中が最も多いです(51.1%)。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞の後遺症とは?【基本知識と症状分類】

脳梗塞は命に関わるだけでなく、その後の人生にも影響を及ぼします。

この章では、脳梗塞による後遺症の基本的な仕組みと、代表的な症状の種類、出現するタイミングや重症度の違いについて詳しく解説します。

脳梗塞とは?発症と仕組みをわかりやすく解説

脳梗塞は脳の血管が詰まり、血液が行き渡らなくなる病気です。

この結果、酸素や栄養が届かなくなった脳の細胞が壊死し、さまざまな障害が残ります。

壊死した部位や範囲によって、現れる後遺症は異なります。

原因には主に以下の3種類があります。

- アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化による梗塞

- ラクナ梗塞:細い血管が詰まる小規模な梗塞

- 心原性脳塞栓症:心臓でできた血栓が脳へ流れてなる梗塞

脳梗塞後の主な後遺症一覧

脳梗塞の後遺症は多岐にわたり、生活に支障をきたします。

主な後遺症には、以下のような症状があります。

- 運動障害(麻痺・筋力低下・バランス障害)

- 感覚障害(しびれ・痛み・感覚鈍麻)

- 言語障害(失語症・構音障害)

- 高次脳機能障害(記憶障害・注意障害など)

- 嚥下障害・視覚障害・性格変化など

後遺症は1つに限らず、複数が同時に現れるケースもあります。

これが患者様の日常生活に与える負担をさらに大きくします。

部位別で異なる後遺症の現れ方(右脳・左脳・脳幹など)

脳梗塞の後遺症は、ダメージを受けた部位によって異なります。

- 右脳:左半身の麻痺、空間認識障害、感情コントロールの変化

- 左脳:右半身の麻痺、言語障害(話す・理解する力の低下)

- 脳幹:呼吸障害や意識障害など、生命に関わる深刻な症状

後遺症の発現はいつから?軽症・重症の違い

脳梗塞の症状は、発症直後から現れるケースが多いです。

症状によっては発症から数日~数週間後に目立ってくる場合もあります。

症状が軽いからといって、油断は禁物です。

リハビリや生活支援の適切な選択が、その後の回復に大きく影響します。

よくある後遺症とその特徴

脳梗塞の後遺症は症状の種類ごとに特徴が異なり、対処法も変わります。

この章では、代表的な症状ごとに特徴を整理します。

1. 運動障害

もっとも一般的な後遺症であり、身体の片側に麻痺(片麻痺)が生じることが多く見られます。

手足の筋力低下、関節のこわばり、姿勢やバランスの障害なども含まれます。

時間の経過とともに筋緊張が高まり、「痙縮」と呼ばれる筋肉がつっぱりやすい状態になることがあります。

2. 感覚障害

麻痺と同じ側に、触覚、痛覚、温度感覚、位置感覚などの低下や異常が現れることがあります。

視床と呼ばれる部位が損傷された場合には、焼けつくような慢性的な痛み(視床痛)が生じることもあります。

3. 高次脳機能障害(認知機能障害を含む)

脳のより複雑な働きに関わる機能が障害されるもので、以下のような症状が含まれます。

- 言葉を話す、理解する力の低下(失語症)

- 道具の使い方がわからなくなる(失行)

- 空間や物の認識が困難になる(失認)

- 記憶力、注意力、判断力などの低下(認知機能障害)

これらの障害は、日常生活に幅広い影響を及ぼします。

4. 嚥下・構音障害

飲み込みに関わる筋肉や、発音に必要な口や舌の筋肉がうまく働かなくなることで、食事中にむせやすくなったり、言葉が不明瞭になるといった症状が現れます。

5. 視覚障害

脳の視覚を司る領域が損傷されることで、「視野欠損」や「同名半盲」などの症状が現れます。

視野の一部が見えなくなることで、物にぶつかる、文字が読みづらくなるといった困難が生じることがあります。

本人が視野の変化に気づかないこともあります。

6. 情緒・心理的障害

脳の損傷や環境の変化により、うつ状態、不安感、意欲の低下、怒りっぽさ(易怒性)などの情緒面での変化が生じることがあります。

これらは外見からは分かりにくい場合もあります。

後遺症は治るのか?【回復の可能性と影響要因】

脳梗塞の後遺症は、すべてが完全に治るとは限りません。

この章では、「どこまで良くなるのか」「何が回復に影響するのか」について、最新情報に基づいて解説します。

自然回復と限界|どこまで良くなるのか

脳梗塞の後遺症は、時間とともに自然に回復する場合があります。

特に発症から3か月以内は、神経の再編成が活発に起こります。

- 発症から1か月以内:回復の最も重要な時期

- 3か月以内:神経機能の改善が見込まれる

- 6か月以降:新たな神経経路の形成による変化

6か月以降は、自然回復よりも訓練による「効率化」が中心になります。

【発症後1年】70代・女性・脳梗塞の改善事例

サービスを利用しながらご自宅で生活されていましたが、生活動作はほぼ全介助の状態でした。

更なる改善を目指し当施設にお越し頂きました。

左側への認識が高まり、麻痺側の随意性(動き)も向上してきました。

立位でも非麻痺側に過剰に頼った姿勢ではなく、麻痺側も使って立位をとることが可能となりました。

歩行の介助量も軽減し、現在は見守りで歩くことが可能となっています。

当初は杖をもってもバランスを取ることが難しい状況でしたが、杖なしでの歩行も少しずつ可能になってきています。

また、トイレ動作や更衣(着替え)に対する介入も行い、徐々に一人でできることが増えてきております。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年】70代・女性・脳梗塞の改善事例

諦めずに適切なリハビリを継続することが重要です。

回復を左右する4つの要因(年齢・部位・範囲・対応速度)

回復の程度には個人差があります。

主に4つの要因が、改善スピードや最終的な結果に影響します。

- 年齢:年齢が若いほど、脳の神経が再びつながりやすく、失われた機能を補う力が強いと言われています。

- 障害部位:脳幹など重要中枢の損傷は重症になる可能性があります。

- 障害の広がり:範囲が大きいと多機能障害が出やすいです。

- 対応までの時間:発症後の迅速な治療とリハビリが鍵です。

高齢であっても、適切な環境や支援があることで、機能の改善が見られることがあります。

後遺症へのリハビリの実際【自宅・施設・保険外リハの違い】

脳梗塞の回復には、後遺症に合わせたリハビリが不可欠です。

この章では、自宅・施設・自費などの選択肢や、それぞれの特徴と活用方法についてご紹介します。

回復期リハビリテーションの役割と種類

脳梗塞後急性期病院を経て「回復期リハビリテーション」が行われます。

この期間は、後遺症が最も改善しやすい重要な時期です。

- 理学療法(PT):歩行・バランス・筋力強化

- 作業療法(OT):日常生活動作の獲得

- 言語療法(ST):言語・嚥下・認知機能訓練

早期に適切なプログラムを選ぶことが、その後の生活自立に大きく影響します。

理学療法・作業療法・言語療法の内容と適応

各リハビリは目的が異なり、患者様の状態に応じて適応されます。

特定の症状に対し、専門職が連携してアプローチすることが大切です。

- PT:立ち上がり、移動、歩行などの身体機能の回復など

- OT:食事・更衣・排泄などの生活動作の再獲得

- ST:発声・言語・飲み込み・認知の改善

自宅でできるリハビリと通所・訪問リハの選択肢

リハビリは入院だけでなく、退院後も継続が必要です。

ご自宅でもできる訓練や、通所・訪問の支援サービスもあります。

- 自宅訓練:自主トレーニング・段差昇降・歩行練習など

- 通所リハ:施設での定期的な集団・個別訓練

- 訪問リハ:自宅に療法士が来てリハビリを実施

保険外(自費)リハビリの活用場面とメリット

公的保険の範囲ではリハビリに限界が生じることもあります。

そのようなとき、自費リハビリは補完的手段として注目されています。

- 時間や内容の制限がない個別プログラム

- 最新機器やロボット療法の導入が可能

- 医療保険・介護保険の枠にとらわれず自由な設計ができる

保険内リハビリに比べると金銭的なご負担は大きくなりますが、短期集中で高い成果を狙える点が強みです。

リハビリの継続がもたらす効果とモチベーション維持

リハビリは、続けることで初めて成果が見えてきます。

「諦めない姿勢」と「日々の積み重ね」が、何よりの回復戦略です。

- 筋力・柔軟性の維持向上

- 生活の質(QOL)の改善

- 社会復帰・再就労の可能性拡大

ご家族様の応援や、リハビリを習慣化する仕組み作りが継続の鍵になります。

↓↓↓脳梗塞のリハビリについての詳しい内容は、こちらの記事をご覧下さい。

【脳梗塞のリハビリ完全ガイド】段階別・方法・施設選びを解説します

自費リハビリ施設の活用とそのメリット

医療保険や介護保険には時間や内容の制約があります。

それを補うのが自費リハビリ施設です。

- 自由度が高く、目標に合わせた個別プログラムが組める

- 通所頻度や時間が柔軟に設定できる

- 担当セラピストとマンツーマンで密な関係が築ける

専門のリハビリセンターの利用

専門のリハビリセンターで提供される特別なプログラムの特徴をお伝えします。

- ロボット・AI機器を最大限に活用したリハビリを提供するプログラムです。

- 当センターのセラピストが長年の経験に基づいて、患者様の目標、身体状況を慎重に検討しながら、患者様一人ひとりに合わせたリハビリを提供します。

- リハビリ開始時点からの変化を患者様と一緒に確認し、リハビリの効果を検証しながら、最も有効なプログラムを検討し、ご提案していきます。

ご家族様ができるサポートと声かけ

リハビリは、患者様ご本人だけでなく、ご家族様の関わり方も大きな支えになります。

適切な声かけや環境づくりが、患者様の「治る力=改善意欲」を引き出します。

- できたことに対して小さな成功体験を一緒に喜ぶ

- 過度な手助けをせず、できることを見守る

- 焦らず、患者様のペースに寄り添った言葉かけ

無理な励ましや否定的な言動は、患者様の自信を失わせる可能性もあります。

ご家族様にできる支援と生活のヒント

脳梗塞の後遺症は、本人様だけでなくご家族様の生活にも大きな影響を及ぼします。

この章では、身近な存在だからこそできる支援のポイントと、安心して生活を過ごすためのヒントをお伝えします。

後遺症とともに暮らすうえで大切な心構え

患者様の心身が大きく変化する中で、周囲の理解と配慮が支えになります。

病気ではなく「人」と向き合う意識が重要です。

- 感情の波に寄り添い、否定しない

- 「できること」に注目し、過度に手助けしない

- 回復のスピードには個人差があることを理解する

焦りや苛立ちが出やすい時期こそ、思いやりのある対応が鍵となります。

ご家族様ができるリハビリサポート

日々の生活の中にも、リハビリの機会はたくさんあります。

ご家族様がその一部を担うことで、本人様のやる気にもつながります。

- 一緒に散歩する・階段を使うなどの運動機会の提供

- 言葉のやり取りを意識的に行う(発声・理解の練習)

- 動作に時間がかかっても急かさず、見守る

できるだけ「自立」を尊重し、必要な部分だけを支えるスタンスが望ましいです。

活用したい公的支援制度(介護保険・障害年金など)

経済面・介護面の負担を軽減するために、公的制度の活用は欠かせません。

知っているかどうかで、選択肢の幅が大きく変わります。

- 介護保険:訪問介護・通所リハ・福祉用具レンタル

- 障害年金:等級に応じた給付あり。生活費の一助に

- 高額療養費制度:医療費が一定額を超えた場合に補助

制度は地域差や申請条件もあるため、地域包括支援センターなどで早めに相談することをおすすめします。

再発を防ぐ生活習慣の見直しと予防策

脳梗塞は再発リスクの高い疾患です。

予防には生活全体を整えることが欠かせません。

- 食生活の改善:塩分・脂質の摂取を控える

- 禁煙と節酒:血管ダメージを防ぐ

- 適度な運動:毎日の歩行やストレッチを習慣化

再発は初回以上に重度になる可能性が高く、ご家族様と一緒に生活を見直すことが重要です。

「元の生活に戻れるか」という不安への向き合い方

患者様やご家族様が抱える最大の不安は、「元通りの生活に戻れるのか」という疑問です。

- できることに注目し、小さな成功体験を重ねる

- 環境やサポートを工夫し、負担を分散する

- 福祉・リハビリ・心理支援を適切に組み合わせる

1人で抱え込まず、周囲と連携しながら前向きな再建を目指しましょう。

リハビリテーションの成果と成功事例

リハビリテーションの成果は、患者様が日常生活に復帰し、自立度が上がることで実感されます。

ここでは、具体的な成功事例を通じて、リハビリテーションがどのように患者様の生活の質を向上させるかをご紹介いたします。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後11ヶ月】50代・男性・(F・J様)左片麻痺の歩行の改善事例

その後はご自宅に退院され、介護保険サービス(通所・訪問)や他社の自費リハビリを併用しながら、懸命にリハビリを継続されてきました。

「装具を外して、一人で外を歩きたい」「再び農作業ができるようになりたい」

そんな前向きな想いから、当センターの無料リハビリ体験にお越しいただきました。

現在は、介護保険のサービスと併用しながら、週2回のペースで継続的に通所されています。

リハビリ開始から約2か月、左足に体重をしっかりとかける感覚が身についてきたことで、動作に大きな変化が見られました。

・裸足での歩行時、以前はつま先が外側を向いていたのが改善

・足先の引っ掛かりが軽減され、歩行中の不安が減少

ご本人も日常生活での違いを実感されており、「前よりも動きやすくなった」といったポジティブな旨の言葉が増えてきています。

装具の段階的な軽量化にも手応えが出始めており、今後のさらなる改善が期待されています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後11ヶ月】50代・男性・(F・J様)左片麻痺の歩行の改善事例

まとめ

脳梗塞による後遺症は、患者様とご家族様の生活に多大な影響を及ぼします。

しかし、正しい知識と対応、継続的なリハビリを通じて、生活の質を高めることは可能です。

- 後遺症の種類と症状を理解することが第一歩

- リハビリは早期・継続・適切な方法選択が重要

- 自費リハや制度活用も視野に入れた柔軟な選択を

- ご家族様の支援と連携が、回復を大きく支えます

後遺症は「治るかどうか」だけでなく、「どう向き合うか」が大切です。

希望を失わず、必要なサポートを活用しながら、一歩ずつ歩みを進めていきましょう。

ご自身やご家族様だけで悩まず、医療・福祉・専門職と協力して前向きな再建を目指しましょう。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

市橋 賢

理学療法士

2017年に理学療法士免許を取得。回復期病棟、外来リハビリ、訪問リハビリを幅広く経験。2022年にチームリーダーとして名古屋市内の回復期病棟立ち上げ。

2025年4月から脳神経リハビリセンター名古屋栄に勤務。

私が、理学療法士を目指したのは、自分自身がリハビリを受けた経験があったからです。

そのときに味わった「また動けるようになった!」という感動は、一生忘れません。

一方で、祖母はリハビリを途中で諦めてしまい、寝たきりの生活になってしまいました。

その話を聞いたときの悔しさと無力感は、今でも忘れられません。

だからこそ私は、「当たり前にできたことを、もう一度当たり前にできるように」、一人ひとりに徹底的に寄り添いながらサポートしていきます。

リハビリは大変ですが、どこか安らぎを感じながら、共に努力していける関係性を大切にして、前向きな一歩を一緒に積み重ねていけたらと思います。