お知らせ

NEWS

脳出血後に生じる左半身麻痺は、歩行や手の動作だけでなく日常生活全般に深刻な影響を与えます。

患者様やご家族様も先の見えない不安を抱えがちです。

この記事では原因や症状、最新リハビリまでを網羅し、改善の可能性をお伝えいたします。

お読みいただき、前向きにリハビリへ取り組むきっかけとしていただければ幸いでございます。

脳出血の罹患者

脳出血は、脳梗塞・クモ膜下出血などとともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

また脳出血は、脳卒中全体の約2割を占める疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

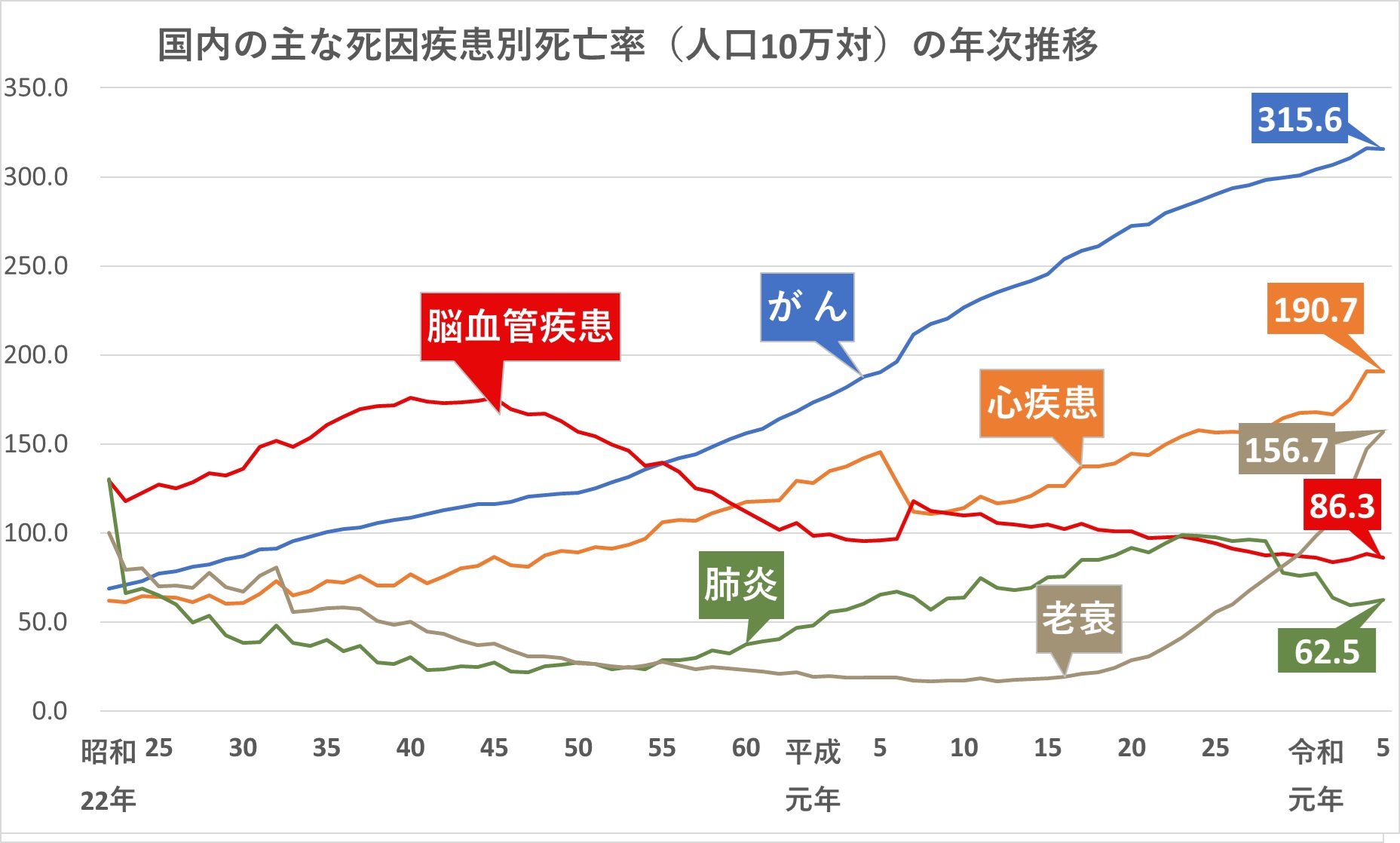

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

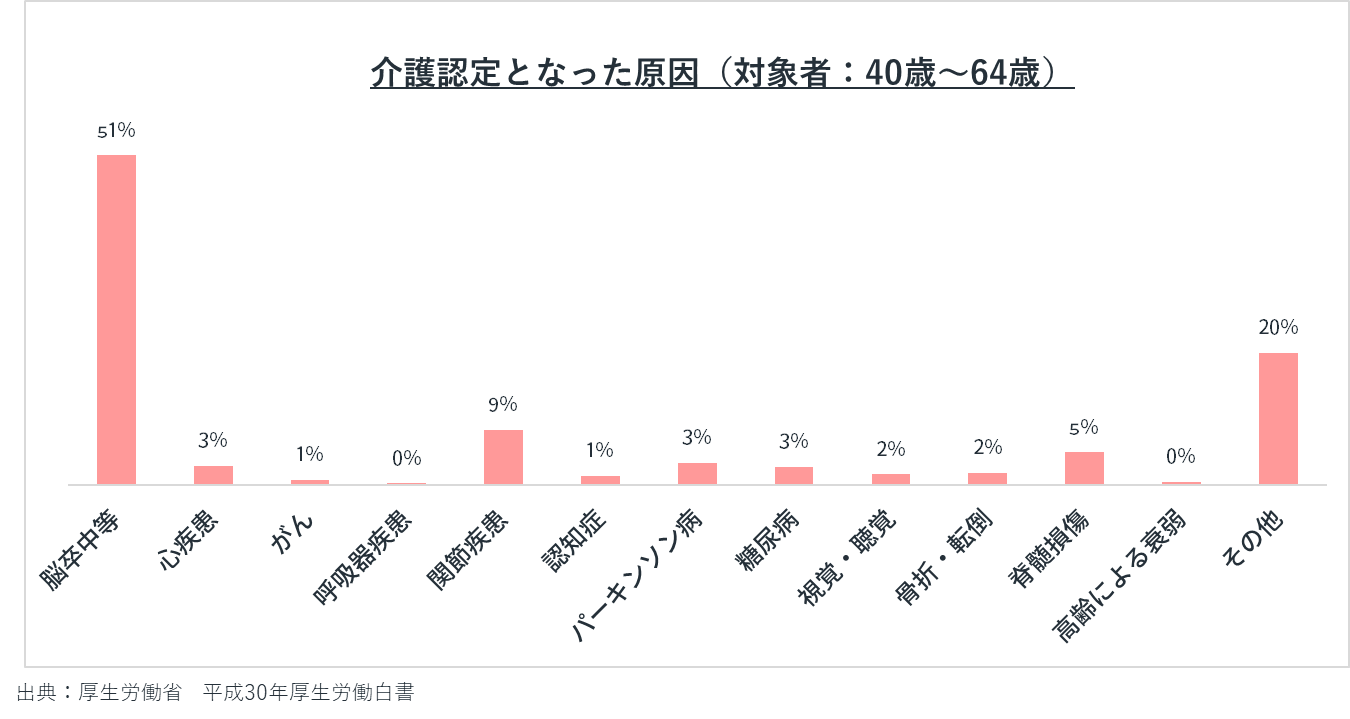

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

左半身麻痺の原因と発症メカニズム

この章では、脳出血によってなぜ左半身に麻痺が生じるのか、その仕組みと損傷部位による違い、さらに脳梗塞との違いについて説明します。

患者様やご家族様が理解を深めることで、リハビリへの取り組み方が見えやすくなります。

脳出血と右脳の関係|なぜ左半身に麻痺が出るのか

脳出血は、脳の血管が破れて出血することで周囲の神経細胞を圧迫し、機能障害を引き起こします。

右脳には左半身を動かす指令を出す神経が多く存在するため、右脳に出血が起こると左半身に麻痺が出現する可能性が高いです。

(稀に同側上下肢の麻痺発生することあり)

右脳の損傷は左片麻痺につながるという点を押さえておくことが大切です。

脳の損傷部位ごとに異なる症状の現れ方

脳出血による後遺症は、損傷した部位によって変わります。

(必ずこの症状が出現するということではありません)

具体的には以下のような違いがあります。

- 前頭葉の損傷:歩行や立ち上がりが難しくなる

- 頭頂葉の損傷:手足の感覚が鈍くなる

- 側頭葉の損傷:言葉の理解や発声に支障が出る

- 後頭葉の損傷:視覚に障害が現れる

このように、どの部位に出血が生じたかによって症状が異なるため、患者様ごとにリハビリの内容も変わります。

大切なのは、症状を正確に把握し、個別の改善方法を選ぶことです。

脳梗塞との違いと混同しやすいポイント

脳梗塞とは、血管が詰まって血流が途絶える病気です。

脳出血と同じく左半身麻痺を引き起こしますが、原因が異なります。

脳出血は血管が破れて出血するのに対し、脳梗塞は血管が詰まって酸素や栄養が行き渡らなくなる状態です。

混同されやすいですが、診断と治療法は異なります。

患者様やご家族様が違いを理解しておくことで、不安が軽減され、正しい治療やリハビリ選択につながります。

左半身麻痺の主な症状と日常生活への影響

この章では、脳出血後に起こる左半身麻痺の代表的な症状と、それが日常生活に与える影響を解説します。

患者様やご家族様が症状の特徴を理解することで、リハビリや生活の工夫につなげることができます。

運動機能の低下と分回し歩行の特徴

脳出血後の半身麻痺では、足に力が入りにくくなるため歩行に影響が出ます。

代表的なのが「分回し歩行」と呼ばれる歩き方です。これは足を外側に回しながら前に出す動きで、バランスを崩しやすく転倒リスクが高まります。

転倒は骨折や生活の自立を妨げる大きな要因となるため、早期からのリハビリが欠かせません。

左手・指先の細かい動作障害と生活への支障

手の麻痺は、箸を使う・ボタンを留める・字を書くなどの動作を難しくします。

これにより、食事や着替えなど日常生活の基本的な動作に支障が生じます。

- 食事:お箸が上手く操作できない

- 更衣:ボタンやファスナーが扱えず、着替えに時間がかかる

- 筆記:字を書く動作が難しく、字が小さくなること等ある

感覚障害・しびれ・温度感覚の変化

半身麻痺では、感覚が鈍くなることも多く見られます。

例えば「冷たい・熱いが分かりにくい」「触れている感覚がない」といった症状です。

嚥下障害・構音障害など顔面に起こる後遺症

顔面の麻痺は、食べ物を噛んだり飲み込む動作に影響します。

嚥下障害とは、食べ物や飲み物を上手く飲み込めない状態を指し、誤嚥性肺炎の原因になります。

また、構音障害では言葉を正しく発音できなくなり、会話がしにくくなることがあります。

これらは生活の質を下げる要因ですが、言語聴覚士の訓練や食事形態の工夫で改善を図ることが可能です。

半側空間無視や身体失認など高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳の情報処理に関わる機能が損なわれる状態です。

半側空間無視では、左側の物や人を無意識に見落とすことがあります。

身体失認では、自分の半身を認識できなくなることがあります。

これらはご家族様には理解が難しい症状ですが、専門家の指導を受けながら環境を整えることで安全に生活できます。

左半身麻痺に対するリハビリテーションの役割

この章では、左半身麻痺に対して理学療法と作業療法がどのような役割を果たすのか、また初期対応や継続の重要性について解説します。

リハビリは単に機能を回復させるだけでなく、患者様の自立やご家族様の介護負担を軽減する大切な手段です。

理学療法:歩行・バランス改善に向けたアプローチ

理学療法とは、機能障害の回復を目的に行う訓練です。

半身麻痺では、歩行訓練やバランス練習を中心に進めます。

特に分回し歩行や転倒リスクを減らすことが重要です。

- 歩行練習:平行棒や杖を使って安全に歩く訓練

- バランス訓練:座位や立位での安定性を高める練習

- 筋力強化:残された筋肉を活かし、動きを補う運動

作業療法:食事・着替えなど日常動作を支える訓練

作業療法とは、日常生活動作の改善を目指す訓練です。

手や指の細かな動作を取り戻すことに加え、工夫や補助具を用いて生活をスムーズにします。

初期対応と継続的リハビリの重要性

リハビリは発症直後から始めることが望ましいとされています。

早期に取り組むことで脳の可塑性が働きやすく、回復の可能性が高まります。

しかし、回復は数か月で終わるわけではありません。

退院後も継続して取り組むことで、長期的に機能維持や改善が期待できます。

リハビリを怠ることで生じる二次障害のリスク

リハビリを続けないと、関節が硬くなる拘縮や筋肉の短縮、さらには寝たきりにつながる可能性があります。

患者様やご家族様は、継続の大切さを理解し、小さな努力を積み重ねることが回復への近道となります。

↓↓↓リハビリの重要性について、是非こちらの記事をご覧ください。

脳梗塞後のリハビリはいつから?【リハビリセンターの効果も解説!】

最新のリハビリ方法と自費リハビリの可能性

この章では、半身麻痺に対して注目される最新のリハビリ方法と、自費リハビリ施設で受けられるサポートについて解説します。

保険内のリハビリには期限がありますが、自費リハビリを活用することで継続的かつ専門的な支援が可能になります。

リハビリロボット(HALなど)を活用した運動再建

近年はロボット技術を活用したリハビリが広がっています。

代表的な例がHAL(Hybrid Assistive Limb)です。

HALは装着型ロボットで、脳からの微弱な信号を感知し、麻痺した手足の動きを補助します。

- 自分の意思で動かす感覚を取り戻しやすい

- 長期的な機能改善につながる可能性がある

従来の運動療法に比べ、より効率的な回復を促す手段として期待されています。

自費リハビリ施設で受けられる専門的サポート

自費リハビリ施設では、保険制度の制限を受けずに長時間かつ個別対応のプログラムを受けられます。

理学療法士や作業療法士がマンツーマンで対応し、症状に合わせたプランを設計する点が特徴です。

「もっと良くなりたい」という意欲を尊重したリハビリが可能であり、患者様のモチベーション維持にもつながります。

改善事例に学ぶ回復のヒント

実際に回復された患者様の事例からは、リハビリの可能性や工夫のヒントが得られます。

同じような症状でも、正しい方法で継続すれば改善につながる例が多数あります。

改善を実感されている方々は、どの方も「続けてよかった」と語っておられます。

小さな成果を重ねることが、大きな一歩になります。

【発症後6年】60代男性・右脳出血の改善事例

退院後は、リハビリサービスをご利用することなくご自宅にて生活、社会復帰されておられました。

歩行では短下肢装具と杖を使用し、屋外を歩行されていました。

リハビリ実施後、体幹の傾きや骨盤の後継が軽減し、上半身の前傾や膝関節の過伸展等の症状も改善しました。

屋内では杖・装具を外して歩行が可能となり、屋外では装具を外し、杖のみで歩行が可能となりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後6年】60代男性・右脳出血の改善事例

【発症後1年】40代女性・RM様・脳出血・右片麻痺の改善事例

屋外での移動は杖と装具を利用して自立されておられますが、右手の機能回復に一番のご要望があり、

車の運転や夏フェスに参加したいなどの目標があって当施設の利用を開始されました。

リハビリ体験時は両手を前に突き出そうとしても、右腕が体から離れることが難しい状態でしたが

14回目のリハビリ後では右腕が体から離れることが出来るようになってきています。

また、右肘も若干伸ばすことが出来るようになっておられます。

これは右肩甲骨周りの筋肉の強さが出てきていて、肩甲骨が安定してきている為だと考えられます。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年】40代女性・RM様・脳出血・右片麻痺の改善事例

継続するための工夫:在宅リハビリと自主トレーニング

施設だけでなく、自宅での取り組みも大切です。

自主トレーニングを継続することで、施設での成果を生活に結びつけることができます。

- 毎日のストレッチや筋力トレーニング

- 段差昇降や立ち座りなど実生活を意識した練習

- 専用アプリや動画を活用したセルフチェック

ご家族様がサポート役となることで、継続がより確実になります。

ご家族様ができる生活環境の調整とサポート方法

生活環境を整えることもリハビリの一部です。

手すりの設置、段差の解消、滑りにくいマットの使用などが安全を支えます。

環境と心の両面から整えることで、患者様の前向きな姿勢が長く続きます。

左半身麻痺と向き合うために|まとめと今後の選択肢

この章では、脳出血後の左半身麻痺とどのように向き合うか、また今後の選択肢について整理します。

症状の理解だけでなく、希望を持って生活を続けるための心構えや工夫も大切です。

機能回復への希望を持つために大切な視点

左半身麻痺が残ると「もう良くならないのでは」と不安を抱く方も少なくありません。

しかし、脳には可塑性があり、訓練を続けることで新しい神経経路が働き、機能が改善する可能性があります。

「完全に元に戻らなくても、生活を楽にする方法は必ずある」という視点を持つことが重要です。

自立生活を取り戻すために患者様・ご家族様ができること

自立を支えるためには、患者様ご自身の努力とご家族様の協力が欠かせません。

日々の生活の中で取り組める工夫を積み重ねることが、回復への一歩になります。

- 毎日のリハビリを習慣にする

- 生活動作を一つずつ練習し成功体験を積む

- ご家族様が励ましの言葉をかける

- 必要に応じて自費リハビリを活用する

また、生活環境を整えることも大切です。段差解消や手すりの設置は安全を確保し、活動範囲を広げる効果があります。

今後の選択肢を考えるうえでのポイント

回復期を過ぎても、改善の余地は十分にあります。

継続的なリハビリのほか、自費リハビリや先進的な機器を活用することも一つの選択肢です。

患者様とご家族様が前向きに選択を重ねることで、日々の生活が少しずつ変わっていきます。

まとめ

この章では、本記事で解説した内容を振り返り、左半身麻痺と向き合う上で大切な視点を整理します。

脳出血による後遺症は多岐にわたり、症状や影響は患者様ごとに異なります。

しかし、原因や特徴を理解し、適切にリハビリへ取り組むことで生活の質を高めることが可能です。

本記事で押さえておきたいポイント

本記事では、左半身麻痺について以下の点を解説しました。

- 右脳の損傷が原因で左半身に麻痺が起こる仕組み

- 歩行障害や感覚障害、嚥下障害など多様な症状

- 理学療法・作業療法が果たす役割と継続の重要性

- ロボット訓練や自費リハビリといった最新の選択肢

- 患者様・ご家族様ができる生活改善と前向きな姿勢

安心して前に進むために

左半身麻痺は確かに大きな困難を伴います。

しかし、早期からのリハビリと継続的な取り組みによって、日常生活を取り戻すことは十分に可能です。

また、ご家族様の支えや環境の調整によって、患者様の生活はより安全で前向きなものになります。

最後に

脳出血後の左半身麻痺と向き合う道は長いものですが、正しい知識と工夫を積み重ねることで、確実に前進できます。

この記事が、患者様とご家族様の安心と希望につながりましたら幸いでございます。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施

この記事を書いた人

前川 裕樹

作業療法士

2020年に作業療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・外来リハビリ等様々な分野でのリハビリを経験。主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わる。

私は「お客様のご希望を全力でサポートするリハビリ」を常に心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成を目指します。精一杯のリハビリを実施し、全力でサポート致します。