お知らせ

NEWS

脳梗塞のリハビリが「保険期限で終了」と告げられ、不安や焦りを感じていませんか?

実は、脳は発症からの年数が経っても、回復力を秘めています。

保険外リハビリなら再び“改善”を目指せます。

本記事では、制度の限界から自費リハビリの効果・費用・選び方までをお伝えします。

「もう一度動ける未来」を目指しましょう。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

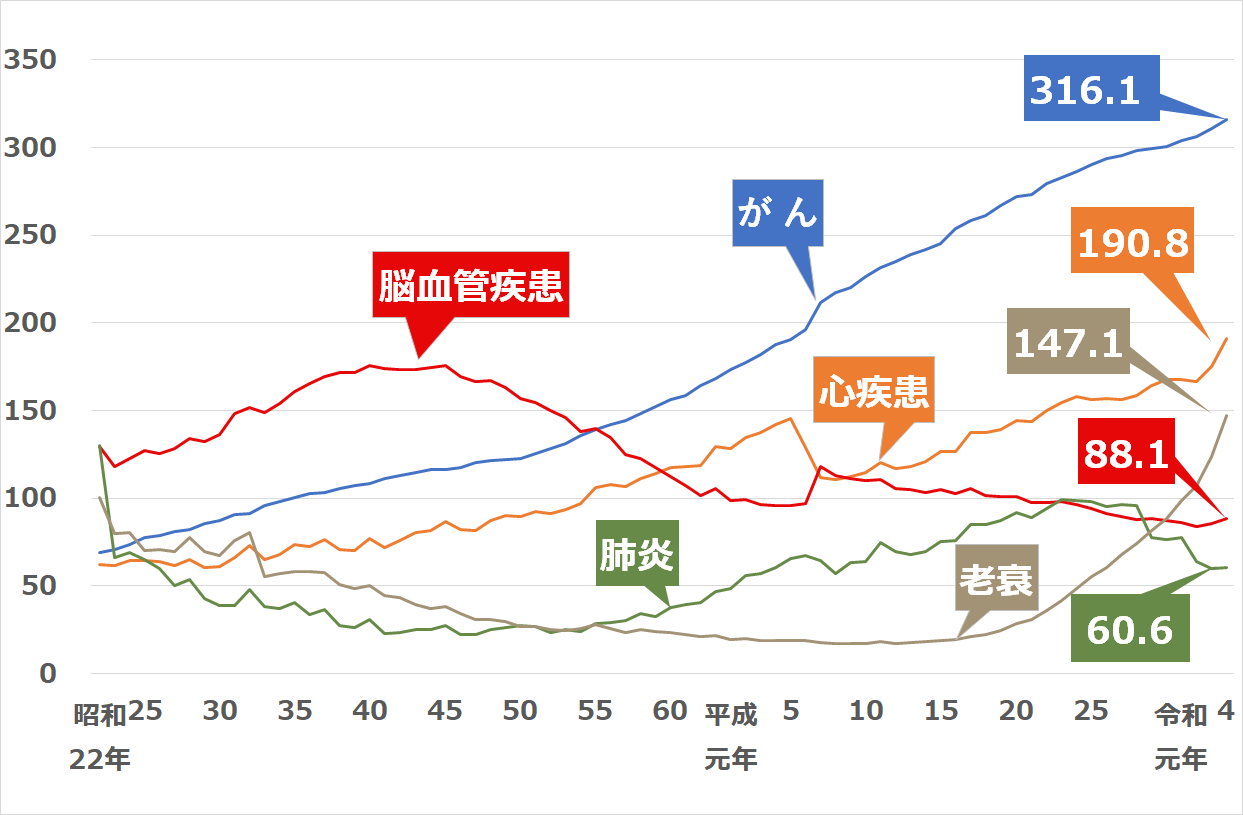

脳卒中についての統計

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

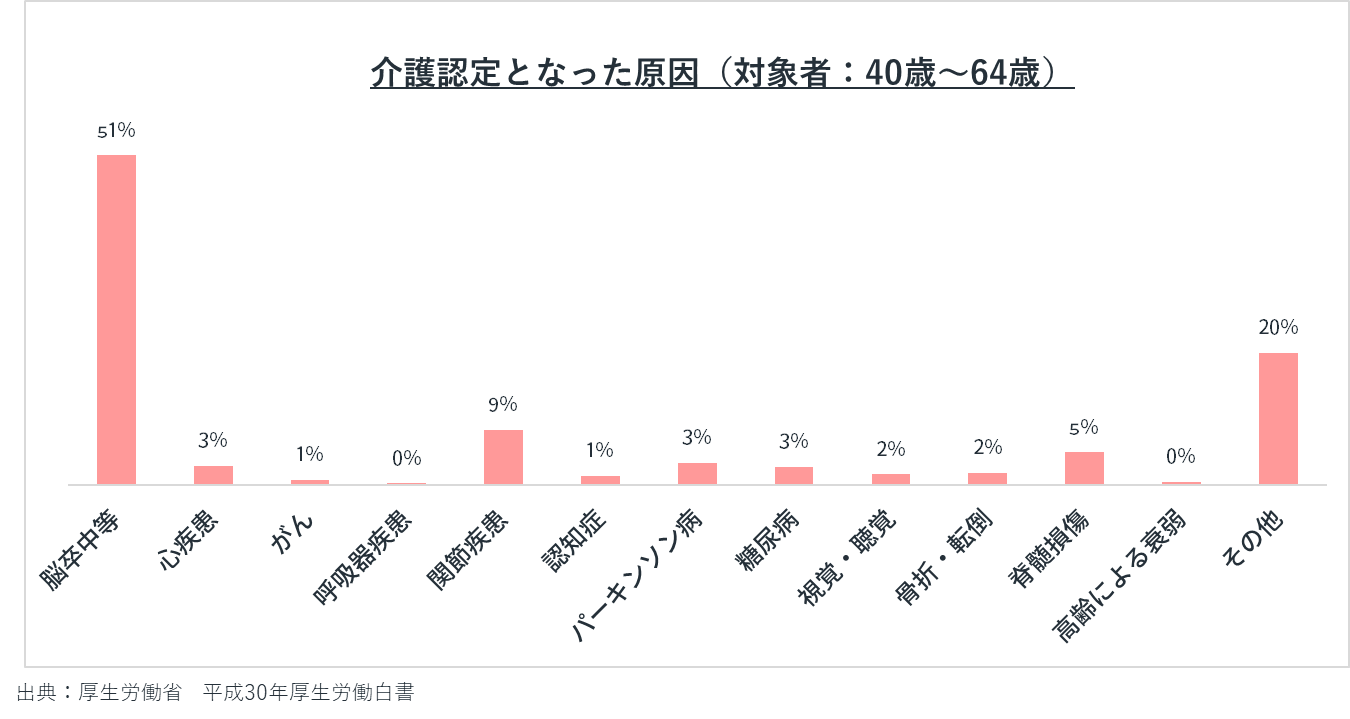

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因として、脳卒中が最も多いです(51.1%)。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞後のリハビリにおける“保険の限界”とは?

脳梗塞を発症した後、多くの患者様が「リハビリはいつまで続けられるのか」と不安を抱えます。

この章では、医療保険と介護保険におけるリハビリの仕組みと限界、そして終了後に起こりやすい問題について解説します。

制度を正しく理解することで、今後のリハビリ計画をより前向きに考えることができます。

医療保険・介護保険のリハビリはいつまで続けられる?

リハビリは、発症直後の「急性期」から「回復期」を経て、「維持期」へと移行します。

医療保険でのリハビリ期間は発症からおおよそ180日が上限とされており、それ以降は「改善が頭打ち」と判断されることが多いです。

- 入院リハビリ:最大180日(疾患により例外あり)

- 外来リハビリ:医師の判断により通院継続可能だが、回数に制限

- 介護保険リハビリ:要介護認定を受け、維持が中心

「維持期」になると、リハビリ時間や回数が急に減少します。

この制度的制限は、回復を実感していた患者様にとって大きな戸惑いを生む要因です。

「もう良くならない」と言われる背景

病院でリハビリを続けていても、「もうこれ以上は難しい」と伝えられることがあります。

しかし、それは必ずしも「身体機能の限界」という意味ではありません。

医療制度では「改善が見込めない」と判断された場合、保険点数上リハビリを継続できない仕組みがあります。

これはあくまで制度上の判断であり、脳の回復が止まるわけではありません。

脳には「神経可塑性(しんけいかそせい)」と呼ばれる、損傷を補う新しい神経経路を再構築する力があります。

「もう良くならない」という言葉を受け入れる前に、別のリハビリ手段を検討することが重要です。

リハビリが打ち切られたあとに起こること

リハビリ終了後、何もせずに過ごすと身体機能が低下しやすくなります。

動く機会が減ることで身体機能の低下を招き、日常生活動作(ADL)の維持が難しくなることもあります。

- 活動量の低下による体力・筋力の減少

- ご家族様の介助負担や精神的な疲弊

- 「自分はもうだめだ」と感じる喪失感

ただし、これらは「保険が終わったから」といって避けられないわけではありません。

保険外リハビリや自主トレーニングを上手に取り入れることで、現状維持ではなくさらなる改善を目指すことができます。

病院でのリハビリを終えることが「回復の終わり」ではありません。制度の限界を理解し、次の一歩を踏み出すことが大切です。

↓↓↓脳梗塞後のリハビリ開始時期の重要性について、是非こちらの記事をご覧ください。

脳梗塞後のリハビリはいつから?【リハビリセンターの効果も解説!】

保険外リハビリとは?|制度に縛られない“再挑戦”の選択肢

脳梗塞のリハビリを続けたいのに、保険の制限で中止せざるを得ない。

そのような悩みを持つ患者様にとって、保険外リハビリは新たな選択肢となります。

この章では、保険外リハビリの仕組みや特徴、保険内との違い、そして向いている方の特徴について詳しく解説します。

制度に縛られず、もう一度「動ける自分」を目指すためのヒントをお伝えします。

保険外リハビリの基本構造

保険外リハビリとは、医療保険や介護保険の制限を受けずに受けられる、自費のリハビリサービスです。

医師の指示書は必ずしも必要ではなく、自分の意思で開始できることが最大の特徴です。

時間や回数、頻度を自由に設定できるため、より柔軟で集中的なトレーニングが可能になります。

- 医師の指示書は必ずしも必要ではなく、自己判断で利用可能

- 回数・頻度を自由に決定できる

- 国家資格を持つ理学療法士・作業療法士が対応

- マンツーマンでの個別プログラムが中心

このように、保険外リハビリは「時間」「内容」「担当者」を自分で選べる自由度の高さが魅力です。

どんな人に向いているか

保険外リハビリは、すべての方に必要なわけではありません。

しかし、次のような方には非常に効果的です。

- 保険リハビリが終了しても改善を諦めたくない方

- 生活の質(QOL)をさらに高めたい方

- ご家族様の介助負担を減らしたい方

- 「歩く」「手を動かす」「話す」など、明確な目標を持つ方

保険外リハビリは、“改善を諦めない方”のための第二のチャンスです。

制度に左右されず、自分らしい回復を目指す道がここにあります。

自費リハビリで行われる“科学的トレーニング”の実際

脳梗塞後のリハビリで成果を出すためには、闇雲に体を動かすのではなく「脳の仕組み」に基づいた科学的アプローチが重要です。

この章では、自費リハビリ施設で行われている科学的根拠に基づくトレーニング方法と、その実践プロセス、そして継続による改善事例について解説します。

保険外リハビリの最大の特徴である「マンツーマンの科学的訓練」がどのように回復へつながるのかを理解していきましょう。

回復のプロセス:神経可塑性とリハビリの関係

- 神経可塑性の促進

脳の可塑性とは、経験や学習によって脳が変化し、適応する能力のことです。

リハビリテーションは、脳の神経可塑性、つまり損傷後の脳が新たな神経経路を形成することなどを利用して、機能の再建を促進していく事を目指しています。

積極的なリハビリテーションは、損傷した脳領域の周辺での新たな神経経路の形成を助け、失われた機能の一部を回復させる可能性があります。

しかし、リハビリテーションに一貫性がなければ、その新しい神経接続は十分な繋がりを持てません。

リハビリテーションは、「反復性」と「一貫性」が大切です。

自費リハビリではこの原理を応用し、反復・集中・課題指向といった刺激を通じて脳の再構築を促します。

- 同じ動作を繰り返す「反復訓練」で神経経路を再構築

- 「集中した施術」により脳の興奮性を高める

- 課題を明確にした「課題指向型練習」で行動パターンを再学習

理学療法士や作業療法士が科学的根拠に基づいて動作を分析し、無駄な努力を減らす効率的なトレーニングを設計します。

個別化プログラムの設計と進め方

自費リハビリでは、初回に詳細な身体評価を行い、症状や生活目標に基づいてプログラムを設計します。

評価では、筋緊張・姿勢・関節可動域・歩行バランスなどを細かく確認します。

その後、セラピストが目標を共有し、患者様の意思を反映したリハビリ計画を立てます。

- 歩行練習:体幹と下肢の連動性を高めるトレーニング

- 上肢訓練:握る・持ち上げるなどの機能回復を目指す

- ADL訓練:食事や着替えなど日常生活動作の再獲得

- リハビリ機器の活用:ロボット支援やバランス訓練装置の併用

このように、プログラムは「動作の質」に焦点を当て、無理なく継続できるよう調整されます。

継続による変化と改善事例

自費リハビリでは、発症から半年以上経過した患者様でも改善が見られるケースが多くあります。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

【発症後7年】60代女性・脳出血・左片麻痺の改善事例

その後退院し、他社が運営する自費リハビリセンターや再生医療等を経験されるも、改善せず。

手の回復を目標に当施設をご利用されました。

リハビリ実施後、左手を上げる運動はとても向上しました。

介入当初では胸の高さまでも手を上げることが難しかったのですが、現在では肩の高さより上に手を上げることが出来ようになっておられます。

また、週に一回通われている施設では握力は0㎏だと言われたそうですが、お手玉を5個掴んでいることが出来ておられます。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後7年】60代女性・脳出血・左片麻痺の改善事例

諦める前に、科学的根拠に基づいたリハビリを選択することで、まだ眠っている回復の可能性を引き出せます。

自費リハビリは、“もう遅い”ではなく“今からでも遅くない”リハビリです。科学的根拠に基づく一歩が、次の回復につながります。

まとめ|保険外リハビリは“最後の手段”ではなく“次のステップ”

脳梗塞後のリハビリは、保険の終了が「終わり」ではありません。

ここまで見てきたように、保険外リハビリには制度に縛られない自由と、再び「改善」を目指せる可能性があります。

この章では、保険外リハビリを前向きに活用するための考え方と、ご家族様との支え合いの大切さ、そして行動への一歩をまとめます。

制度にとらわれず「自分の可能性を取り戻す」

脳は、発症から半年を過ぎても変化し続ける力を持っています。

保険リハビリが終了したとしても、それは「脳が限界を迎えた」ことを意味するわけではありません。

むしろ、自分の意思でリハビリを継続できる保険外リハビリこそが、次の成長段階です。

- 保険の制限にとらわれず、自分のペースで継続できる

- 回復の「維持」から「改善」へと目的を変えられる

- 専門職による個別サポートで成果を可視化できる

諦めではなく、前向きな選択として保険外リハビリを取り入れることが、再び生活の質を高める第一歩になります。

ご家族様が支える「第二のリハビリ期」

リハビリは患者様お一人の努力だけでは続きません。

ご家族様が支援者として寄り添い、励まし合うことで「第二のリハビリ期」がより豊かなものになります。

そのためには、ご家庭での小さな工夫や環境づくりも大切です。

- 自宅でできる簡単な自主トレーニングを習慣化する

- 生活動作のサポートをしすぎず、患者様の自立を尊重する

- リハビリの成果を一緒に記録し、モチベーションを共有する

ご家族様が「介助者」から「リハビリのパートナー」へと変わることで、支え合いながら前進できる関係が生まれます。

行動への導線

保険外リハビリを始める最初の一歩は、「相談してみる」ことです。

多くの施設では、初回カウンセリングや体験リハビリが用意されています。

疑問や不安を抱えたままではなく、専門家に相談することで、現状に最適なプランを見つけやすくなります。

自分らしく歩み続けるための選択肢として、保険外リハビリを前向きに取り入れていきましょう。

一歩を踏み出す勇気が、未来の「できる自分」をつくります。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>神奈川にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方(緑区の店舗)

>>名古屋付近にお住いの方(中区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(旭区の店舗)

>>大阪付近にお住いの方(北区の店舗)

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

岡 民雄

理学療法士

2011年に理学療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・自費リハビリ、全てのステージのリハビリを経験。急性期ではSCU(脳卒中集中治療室)にも勤務。これまで主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わり、学会での発表や講習会でのアシスタントなどを行なう。2023年4月から大阪市にある脳神経リハビリセンター大阪に勤務。