お知らせ

NEWS

【保存版】脳梗塞の種類がわかれば安心!症状・治療・リハビリを解説

脳梗塞はいくつか種類があり、異なる情報に触れて混乱されている方も多いのではないでしょうか。

安心して脳梗塞と向き合うためにも、正しい知識が不可欠です。

この記事では脳梗塞の主な種類と特徴、リハビリ法をわかりやすくまとめます。

読んでいただくことで、皆様のご不安解消につながれば幸いです。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、「脳卒中」に含まれる疾患のひとつです。

また脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計

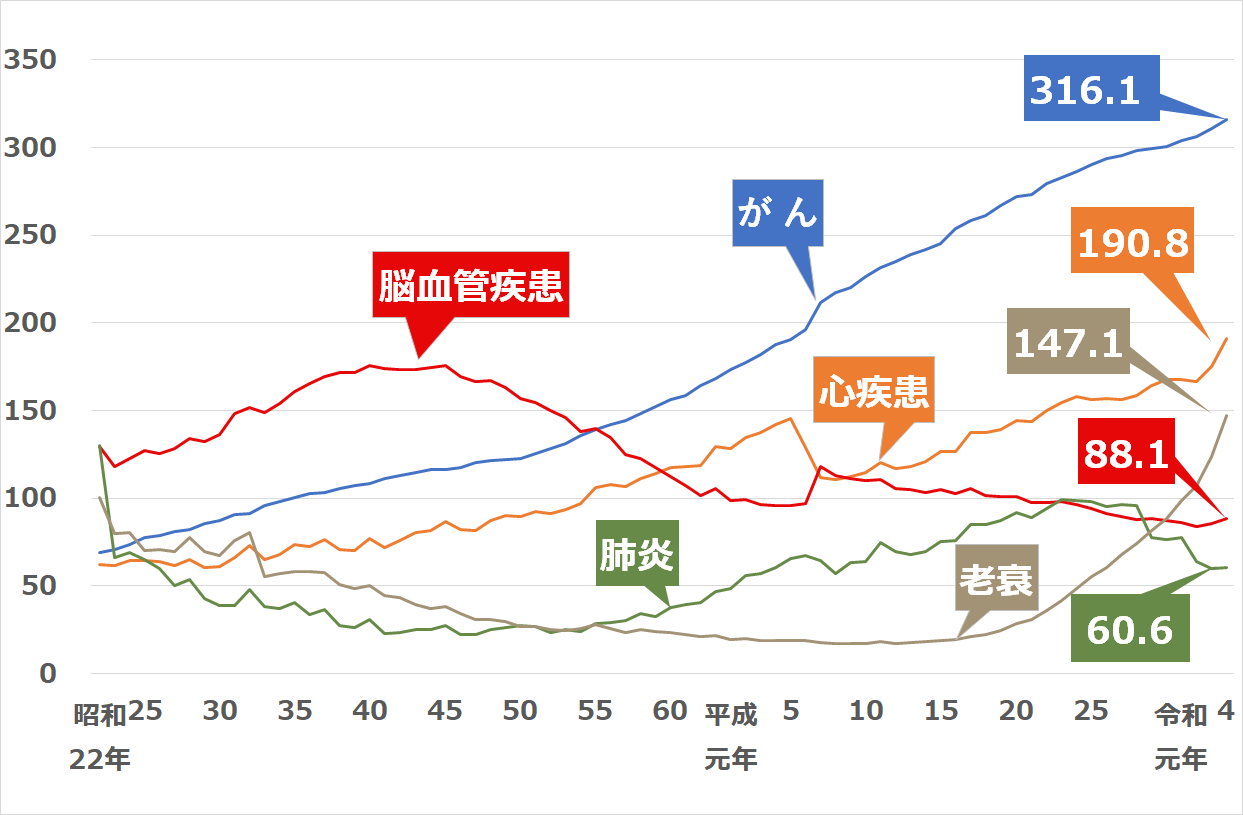

脳卒中は、1951年から約30年にわたり死亡原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在は急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

しかし一方で、脳卒中の患者数自体は年々増加しているというデータもあります。

2020年時点で、国内の脳卒中患者は、約174万人

脳卒中による死亡率が低下した分、後遺症を抱えて生活する方が増えているともいえます。

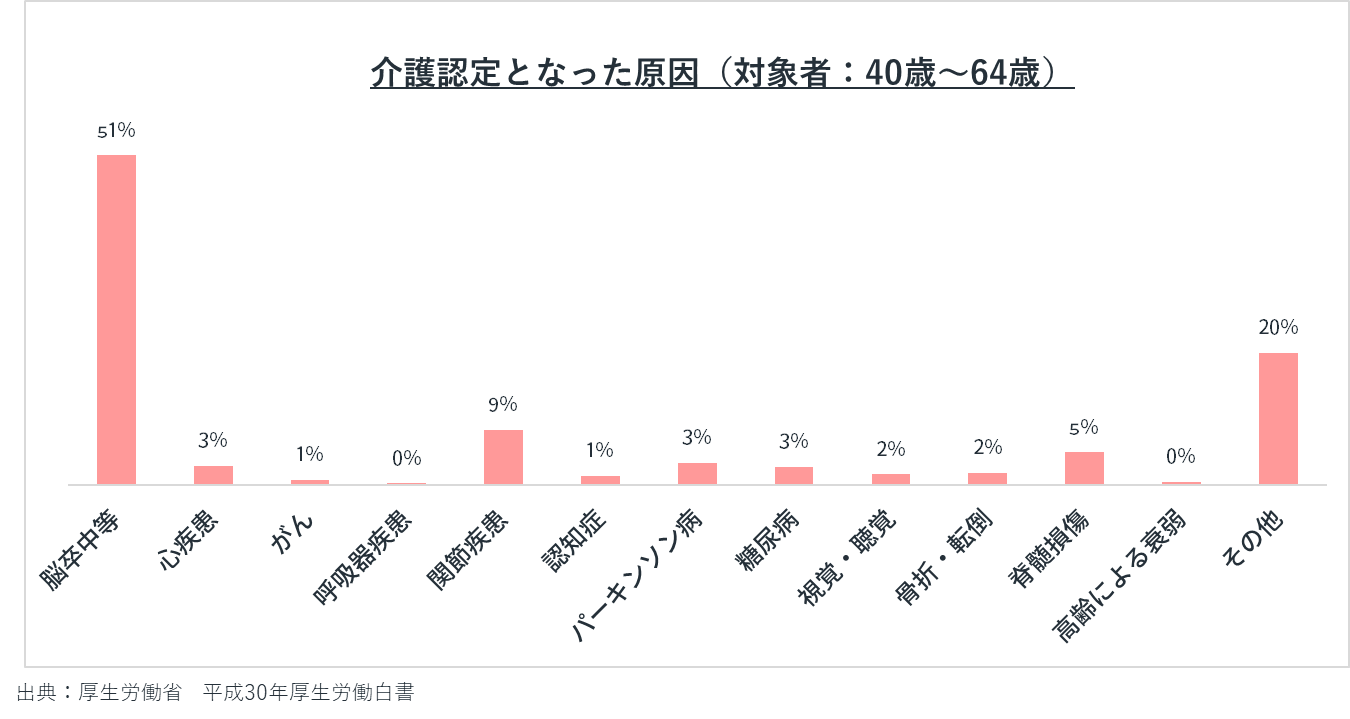

介護認定の原因について

40歳~64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因として、脳卒中が最も多いです(51.1%)。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞の概要と発症のメカニズム

この章では、脳梗塞の概要と発症メカニズムを紹介します。

血管が詰まる理由を理解し、早期発見の重要性を学びます。

発症の背景を知ると、ご家族様も防ぎ方を考えやすくなります。

まずは原因を把握し、生活習慣を改める機会を作りましょう。

先に理解しておけば、後遺症リスクへの対策が取りやすいです。

本章で基礎知識を学びましょう。

脳梗塞の定義と基本的な原因

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳が機能障害を起こした状態をいいます。

脳の血管が詰まると、酸素や栄養が脳細胞に届かなくなります。

特に、高血圧を放置すると血管が硬くなり、知らないうちに危険性が高まります。

脳梗塞の主な危険因子には、次のようなものがあります。

- 高血圧・糖尿病・動脈硬化・不整脈など

発症のメカニズムと前兆

脳梗塞は動脈硬化が進行して血管が狭くなることで起こります。

血管が狭くなると血栓(血の塊)ができやすくなります。

例えば動脈硬化が進むと、血管内部が狭くなり血栓や塞栓が生じやすくなります。

前兆症状である「一過性脳虚血発作(TIA)」とは、一時的に現れる症状で、短時間で消える特徴があります。

- 動脈硬化などによる血管の狭窄

- 血栓ができるタイミング

- TIA(短時間で消える症状)

脳梗塞の種類とその特徴

脳梗塞は主に3つの種類に分けられ、それぞれ原因や特徴が異なります。

ラクナ梗塞

ラクナ梗塞は小さな血管が詰まることで起きます。

- 日本人に多く、高血圧などが続くと発症しやすくなります。

- 小さな穿通枝動脈が詰まることで、微小血管がダメージを受けます。

血圧の管理や適度な運動で発症リスクを減らせます。

アテローム血栓性脳梗塞

動脈硬化などで大きな血管にプラーク(脂肪のかたまり)ができて起こります。

- 急性期の治療がとても重要で、放置すると重い後遺症につながります。

- 生活習慣を改善すれば、動脈硬化を防ぐ可能性があります。

心原性脳塞栓症

心臓で作られた血栓が脳へ運ばれて詰まります。

不整脈(特に心房細動)がある方に多く、急激に重症化する恐れがあります。

- 定期検診や抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)の使用で予防できる可能性があります。

注意点は、突然重度になることがある点です。

脳梗塞の症状と検査方法~早期発見がカギ~

この章では脳梗塞の主な症状と検査方法を解説します。

早期発見が脳梗塞の回復を左右します。

症状が現れたらすぐに病院へ行くことが重要です。

代表的な症状・サイン

脳梗塞の主な症状には以下のものがあります。

- 片側の麻痺やしびれ

- 言語障害(話す・理解することが難しくなる)

- 視野の障害やめまい

留意点は対応が遅れると後遺症が重くなりやすい点です。

検査方法の種類と診断の流れ

早期診断にはCTやMRI、血管造影などが用いられます。

症状が疑われたらすぐ検査を受けましょう。

検査が遅れると診断も遅れ、治療が難しくなることがあります。

脳梗塞の治療とリハビリ

この章では、脳梗塞に対する治療とリハビリの流れを紹介します。

脳梗塞は早期の処置がとても重要で、処置が遅れると後遺症が重くなるリスクがあります。

具体的な治療方法や、日常生活に取り入れやすいリハビリのポイントを解説します。

急性期治療の選択肢

急性期には迅速な対応が必要です。

遅れると脳組織が大きくダメージを受けるからです。

具体例として、下記の方法が代表的です。

- 点滴治療(血栓を溶かす薬剤『t-PA』の投与)

- 抗血小板薬・抗凝固薬の服用

- 外科手術(詰まった血栓を直接取り除く血栓回収術)

リハビリテーションと回復の流れ

リハビリ開始は急性期からが理想です。

神経機能の回復力が高い段階を逃したくないからです。

具体的な流れを下記に示します。

- 急性期からのリハビリ開始

- 回復期リハビリ施設での専門的サポート

- 自費リハビリ施設(個々に合わせたオーダーメイドのリハビリ)での継続的支援

- 在宅での自主リハビリ(通所リハビリ、訪問リハビリなど)

課題となるのはリハビリの継続が大変なことです。

短時間の運動や段階的トレーニングを取り入れることで負担感が軽減できます。

回復期と維持期のリハビリテーション

回復期と維持期におけるリハビリテーションは、患者様が日常生活に再び適応し、自立するために重要です。

この段階では、機能の回復だけでなく、長期的な生活の質の向上を考えていくことも大切です。

回復期と維持期の主なリハビリテーションを紹介します。

- 個別リハビリプログラム:患者様一人ひとりの身体的、認知的、感情的状態を考慮したリハビリプランが作成されます。

このプランは、患者様の日常生活動作(ADL)の改善を目的としており、具体的な技能の訓練が記載されています。

- 継続的な評価と調整:患者様の回復プロセスを定期的に評価し、治療計画を定期的に見直すことが大切です。

これにより、治療の進行に合わせて最適なリハビリテーションが受けられます。

- 社会復帰のサポート:職業訓練所などと連携し、社会復帰に必要なスキルのトレーニングや、職場や学校への適応するための支援を受けられます。

このアプローチでは、仕事の再訓練プログラムや学習活動への参加促進が行われます。

- 心理社会的サポート:患者様が心理的にも健康を保つためには、精神的サポートも大切です。

カウンセリングやグループセラピーを通じて、患者様とご家族様が直面するストレスや不安に対処する方法を知る事が必要です。

これらは、患者様が脳梗塞後の生活で直面する様々な課題を乗り越えるのに役立ちます。

患者様のお身体の状態に合わせたリハビリ計画

脳梗塞リハビリテーションを成功させるためには、患者様一人ひとりに合わせた個別のリハビリ計画を作成する必要があります。

このアプローチは、患者様の特定のニーズと目標に焦点を当て、最適な回復結果を得るために重要です。

以下、ご本人様に合わせたリハビリ計画の作成における主要な流れとポイントについてを詳しく解説します。

- 詳細な患者様評価:リハビリ計画の作成は、患者様の身体的、認知的、感情的評価から始まります。

この評価により、患者様の現在の機能レベル、潜在能力、回復の障害になりうる要因が特定されます。

- 個別の治療目標の設定:患者様ごとの具体的な治療目標を設定し、それに基づいて日々のリハビリテーション活動を計画します。

ここでは、運動能力の向上、日常生活動作(ADL)の自立、社会参加の促進などが検討されます。

- 多職種の連携:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門家が協力して患者様のリハビリ計画をサポートします。

それぞれの専門家が患者様の異なるニーズに応じた最適な治療を行うことで、総合的な回復を目指します。

- 定期的な進捗評価と計画の見直し:リハビリ期間中、患者様の進捗を定期的に再評価し、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行ないます。

これを繰り返すことによって、患者様が常に最適なサポートを受けられるようになります。

ご本人様のお体に合わせたリハビリ計画は、患者様の機能回復を最大限に引き出し、可能な限り普通の生活を送れるようにするための鍵です。

リハビリテーションの成果と成功事例

リハビリテーションの成果は、患者様が日常生活に復帰し、自立度が上がることで実感されます。

ここでは、具体的な成功事例を通じて、リハビリテーションがどのように患者様の生活の質を向上させるかをご紹介いたします。

脳神経リハビリセンターのリハビリによる改善事例を紹介します。

脳神経リハビリセンター大阪では発症から5年経たれたこのような女性の方が通われています。

【発症後5年】40代女性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例

退院後は、病院でのリハビリ、再生医療などを利用されておりました。

装具なしでご自宅内を歩く事や階段の上り下り、ご近所を散歩できる事を目標に当施設をご利用されました。

介入当初では左下肢に荷重を行なうと足部が内反してしまい左下肢へ荷重を行なう事が難しい状態でした。

しかし、現在では左下肢に荷重を行なっても足部の内反はかなり軽減してきています。

そのため、ご自宅での自主トレーニングで左下肢へ荷重を行なっていく事も提案させていただいています。

また、歩行が安定しているため杖をT字杖に変更し、装具も変更していく予定です。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後5年】40代女性・脳梗塞・左片麻痺の改善事例⓶

後遺症への対応と日常生活支援

後遺症への早期対応が生活の質を左右します。

放置すると嚥下障害や言語障害が深刻化する恐れがあります。

具体的な支援策を以下にまとめました。

- 麻痺・言語障害・嚥下障害などの専門リハビリ

- 装具や福祉用具の活用(歩行器、杖、手すり、嚥下補助具など)

- ご家族様のサポート体制づくり

介護負担やコストが懸念点となりますが、介護保険や障害福祉サービスなど公的な支援制度を利用することで、負担を軽減することが可能です。

適切な用具を利用すると安全かつ快適に暮らす助けとなります。

脳梗塞の予防と再発リスク管理~日常生活でできる対策~

この章では、脳梗塞の再発を防ぐために毎日の生活でできる具体的な対策を紹介します。

食事や運動、服薬の管理方法を詳しく知ることで、患者様やご家族様が安心して生活を送れるようになります。

生活習慣の見直しと定期的な検診

結論として、生活習慣の管理は脳梗塞再発を防ぐ有力な方法です。

理由は、食事や運動を整えると血管への負担が軽減されるからです。

- 食事療法(塩分を控える、魚や野菜を積極的に摂る)

- 運動習慣(1日20分程度のウォーキング、軽いストレッチを毎日継続する)

- 禁煙の徹底

- 血圧・血糖値・コレステロール管理(定期的な自宅での測定、記録の習慣化)

放置すると高血圧や動脈硬化が進む恐れがあります。

定期検診を受ければ早期発見と改善対策を開始するきっかけとなります。

再発リスクを減らすポイント

服薬管理や休息がリスク低減に有効です。

適切な薬の使用とストレスケアが血圧変動を抑えるからです。

- 服薬管理の継続(薬の飲み忘れ防止アプリ、カレンダーに服薬時間を記入する)

- ストレスケアと適切な休息(睡眠時間を7~8時間確保する、趣味の時間を設ける、深呼吸や瞑想などのリラックス法を取り入れる)

気になる点は自分で管理するのが大変なところですが、薬剤師や医療スタッフ、アプリや手帳などを活用して簡単に管理できる工夫を取り入れると、負担を大きく減らすことができます。

↓↓↓生活習慣の改善についての詳しい記事はこちらをご覧ください。

脳梗塞予防にはどんな生活習慣が必要?効果的な改善方法を解説

まとめ

脳梗塞は早期発見と日常の予防が何より大切です。

脳梗塞の種類や治療法、そして具体的なリハビリの方法まで理解を深めることが、あなた自身や大切なご家族様を守ることにつながります。

食事や運動、服薬の管理は少し手間かもしれませんが、小さな工夫を積み重ねることで負担を減らせます。

ぜひ今日から、無理のない範囲で取り組んでみてください。

患者様とそのご家族の明日が、笑顔あふれる日になりますよう、心から応援しています。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

岡 民雄

理学療法士

2011年に理学療法士免許を取得。急性期・回復期・維持期・自費リハビリ、全てのステージのリハビリを経験。急性期ではSCU(脳卒中集中治療室)にも勤務。これまで主に脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わり、学会での発表や講習会でのアシスタントなどを行なう。2023年4月から大阪市にある脳神経リハビリセンター大阪に勤務。