お知らせ

NEWS

【発症直後がカギ!】脳梗塞の点滴治療で後遺症を抑える実践ポイント

脳梗塞を発症すると、適切な点滴治療を逃し重い後遺症や再発リスクが高まります。

そこでこの記事では、点滴治療の基本からリハビリ・再発予防まで解説いたします。

脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつです。

脳梗塞は、血管が詰まり脳細胞が酸素不足で機能しなくなる深刻な病気です。

原因として、主に血管内壁が硬くなる“動脈硬化”が挙げられます。

数字から見た脳梗塞

脳梗塞は、脳卒中全体の約7割を占め、脳卒中の中で最も割合の大きい疾患です。

脳卒中についての統計を見ていきましょう。

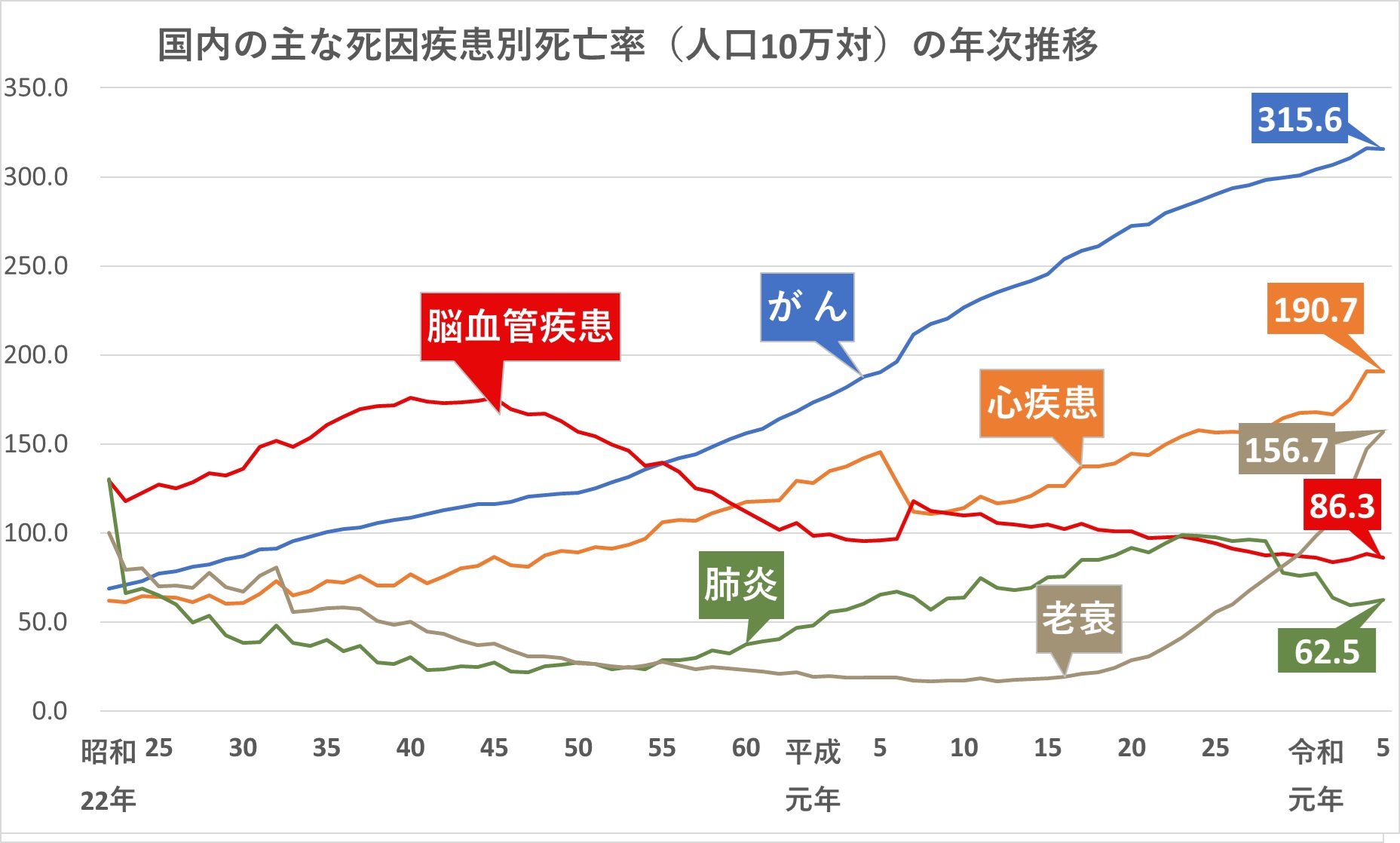

脳卒中は、昭和25年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

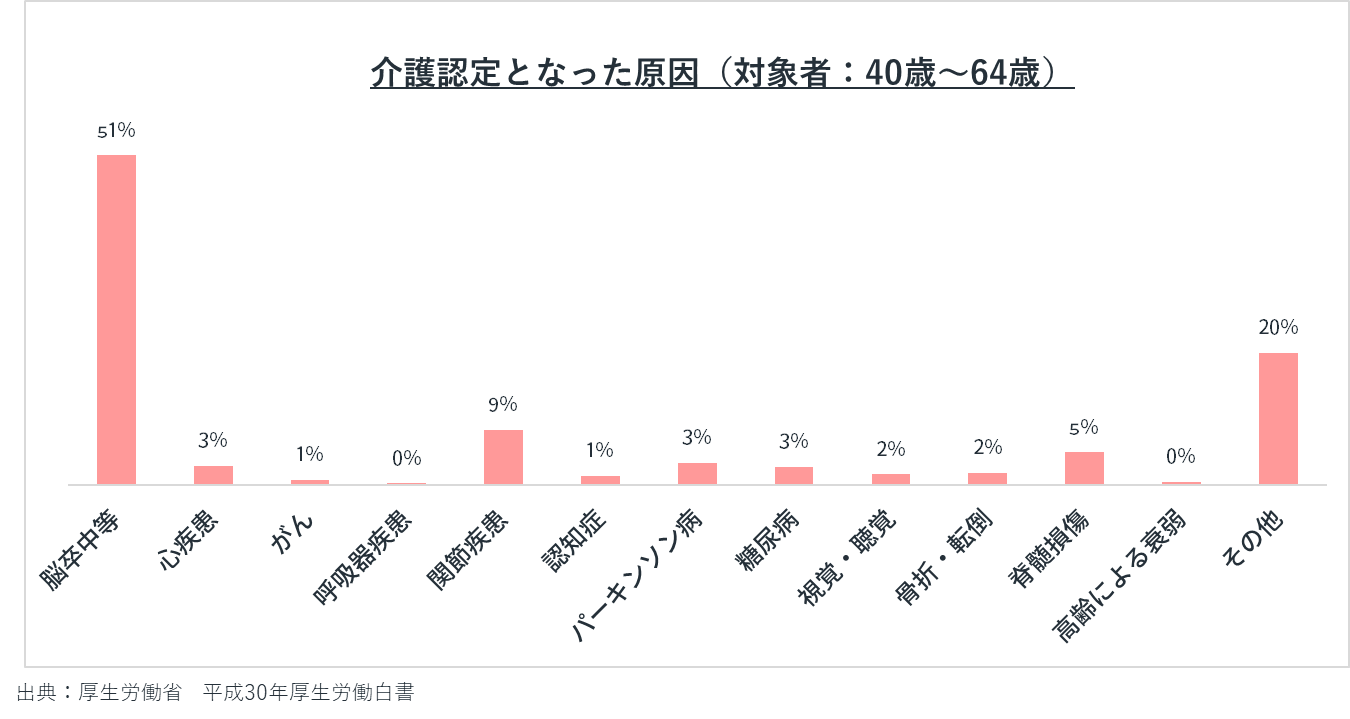

介護認定の原因について

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(51.1%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

脳梗塞と点滴治療の基礎知識

脳梗塞は血管が詰まることで起こる重大な病気です。

この章では原因と症状、点滴治療の基礎を説明します。

早期発見は後遺症予防に直結し、患者様やご家族様の不安を軽減します。

ここでは病態の仕組みや見分け方、点滴で得られる効果などを網羅して、理解を深めるヒントをお伝えします。

最後まで読むと早期治療の重要性を実感できるはずです。

脳梗塞の主な種類と発症メカニズム

脳梗塞は、血管が詰まる原因によって大きく4つの病型に分類されます。

1.アテローム血栓性脳梗塞

動脈硬化などによって狭くなった脳血管内に血栓が生じ、比較的太い血管が詰まって発症する脳梗塞が「アテローム血栓性脳梗塞」です。

動脈硬化の要因となる、加齢や高血圧、食生活の乱れによる高脂血症や、糖尿病などの生活習慣病が元になるケースが多いです。

2.ラクナ梗塞(脳血栓症の一種)

脳血管のうち、脳の奥にある細い血管「穿通枝(せんつうし)」に起こる直径15㎜以下の小さな脳梗塞が「ラクナ梗塞」です。

脳の細い動脈壁が長期間の高血圧により変化し、閉塞することによって生じるラクナ梗塞は、その小ささから症状を出さないこともあります。

(その場合は無症候性脳梗塞といいます)

3.心原性脳塞栓症(脳塞栓症の一種)

脳梗塞の原因が心臓にあるものです。

急激に症状があらわれ、一般的に重篤であることが特徴です。

高齢になるほど心原性脳塞栓症の割合は高くなると言われています。

4.その他の脳梗塞

血管炎(自己免疫、感染性など)、凝固因子異常、外傷性、静脈血栓性、医原性などがあります。

発症リスクを高める要因には動脈硬化や心房細動が潜んでいます。

これらを早期に把握すると点滴治療が適切に進み、回復率が高まります。

なぜ点滴治療が重要なのか

点滴治療は血流を整え、脳梗塞による後遺症を抑える大切な方法です。

早期に治療を行うと血行が再開し、壊死の範囲を最小限にできます。

たとえば点滴が早いほど回復の見込みが向上します。

- 血流再開が早まる

- 後遺症の軽減につながる

治療の遅れは麻痺や言語障害が重くなる原因になります。

患者様・ご家族様が知っておきたい症状のサイン

脳梗塞の警告サインは、時には目立たないこともありますが、知っておくべき典型的な初期症状がいくつかあります。

これらを知っておくことが、早期発見と対応に繋がります。

- 突然の強い頭痛

- 片側の手足のしびれや麻痺

- 言葉が不明瞭になる、話の内容が理解できなくなる

- 視覚の異常や片方の視野が欠ける

- 急激な歩行困難や平衡感覚の喪失

これらの症状は、脳への血流が突然阻害されることにより発生します。

症状が一時的でも、脳梗塞の恐れがあるため、速やかに受診することが必要です。

特に突然の強い頭痛は、脳梗塞の非常によくある症状です。

この症状が現れたら、すぐに救急車を呼ぶことをお勧めします。

初期症状の診断と自己チェック

自宅で行える脳梗塞の簡易的な自己診断方法をご紹介します。

ただし、これらはあくまで目安となりますので、異常を感じたら専門の医療機関を受診してください。

- 言葉を発する際の不自然さや、言葉が出にくい状態のチェック

- 片方の腕を上げてみて、片方だけが下がるかを確認

- 笑顔を作るときに一方の顔の筋肉が上がらない場合の確認

これらの項目で異常が見られる場合は、脳梗塞の恐れがあります。

直ちに医療機関を受診することをおすすめします。

症状の見落としやすいポイント

脳梗塞の症状は時として軽度で、見落としがちです。

特に初期の段階では、次のような点に注意が必要です。

- 軽い頭痛や一過性のしびれを見過ごす

- 普段の疲れやストレスと混同してしまう

- 一時的な視覚障害や言語障害が繰り返されることを無視してしまう

上記は、日常の小さな変化として軽視されることが多いです。

軽い症状でも、脳梗塞の前兆である恐れがあるため、症状が続く場合は医療機関を受診してください。

急性期の点滴治療:rtPA療法と時間的制限

ここでは急性期の点滴治療であるrtPA療法を解説します。

発症時間と適用条件を押さえると後遺症リスクが減ります。

時間厳守の投与こそが、最大の効果を生み出します。

急性期治療の柱(rt-PA療法と血栓回収療法)

この章では、脳梗塞急性期における二つの主要な治療法、rt-PA療法と血栓回収療法について解説します。

rt-PA療法とは、組織プラスミノゲン活性化因子という薬物を用いて血栓を溶解する治療です。

この方法は、発症から適用することができる時間に制限があり、時間との競争とも言えます。

- 適用時間:発症から4.5時間以内

- 目的:脳内の血栓を速やかに溶解し、脳組織の損傷を最小限に抑える

- 効果:適切に実施された場合、患者様の状態が著しく改善する

ただし、適用外のケースも存在します。

出血傾向がある患者様や、既に大きな脳損傷が確認されている場合には使用できません。

点滴治療の種類と期間:rtPA以外の選択肢

ここでは脳梗塞に対する点滴治療でrtPA以外の選択肢を説明します。

発症直後だけでなく、その後の治療にも有用な方法があります。

費用や入院期間など、生活全体を考慮することが大切です。

最適な手段を選ぶと後遺症リスクを減らし、回復を早めます。

抗血小板薬・抗凝固薬など血栓予防の点滴

抗血小板薬とは、血液が固まりにくくなるように働く薬です。

高齢の患者様や持病がある場合でも、血流改善に期待できます。

しかし一部で出血リスクが上昇する恐れがあります。

- 血液をサラサラにする役割

- 合併症を防ぐことで回復を後押し

- 出血傾向があれば服用量の調整が必要

リスクの上昇の恐れがある場合は投与停止や他の点滴を検討します。

脳保護薬・補液など補助的な点滴治療

脳保護薬とは、ダメージを受けている脳組織を守る点滴です。

例えばエダラボン(ラジカット)には酸化ストレスを抑える効果があります。

また補液が不足すると血流が滞り、回復が遅れます。

- エダラボンで脳の炎症を軽減

- 適度な水分補給で脱水や血行障害を防止

補液が合わない場合は点滴量を調節し、体調を観察します。

点滴治療にかかる期間・費用と入院生活

通常1~2週間の点滴治療が標準的です。

ただし病状や合併症によって期間が延びる場合があります。

- 入院期間の目安は1~2週間

- 保険範囲外の検査費用が発生する場合がある

- ご家族様は必要な物品を用意する

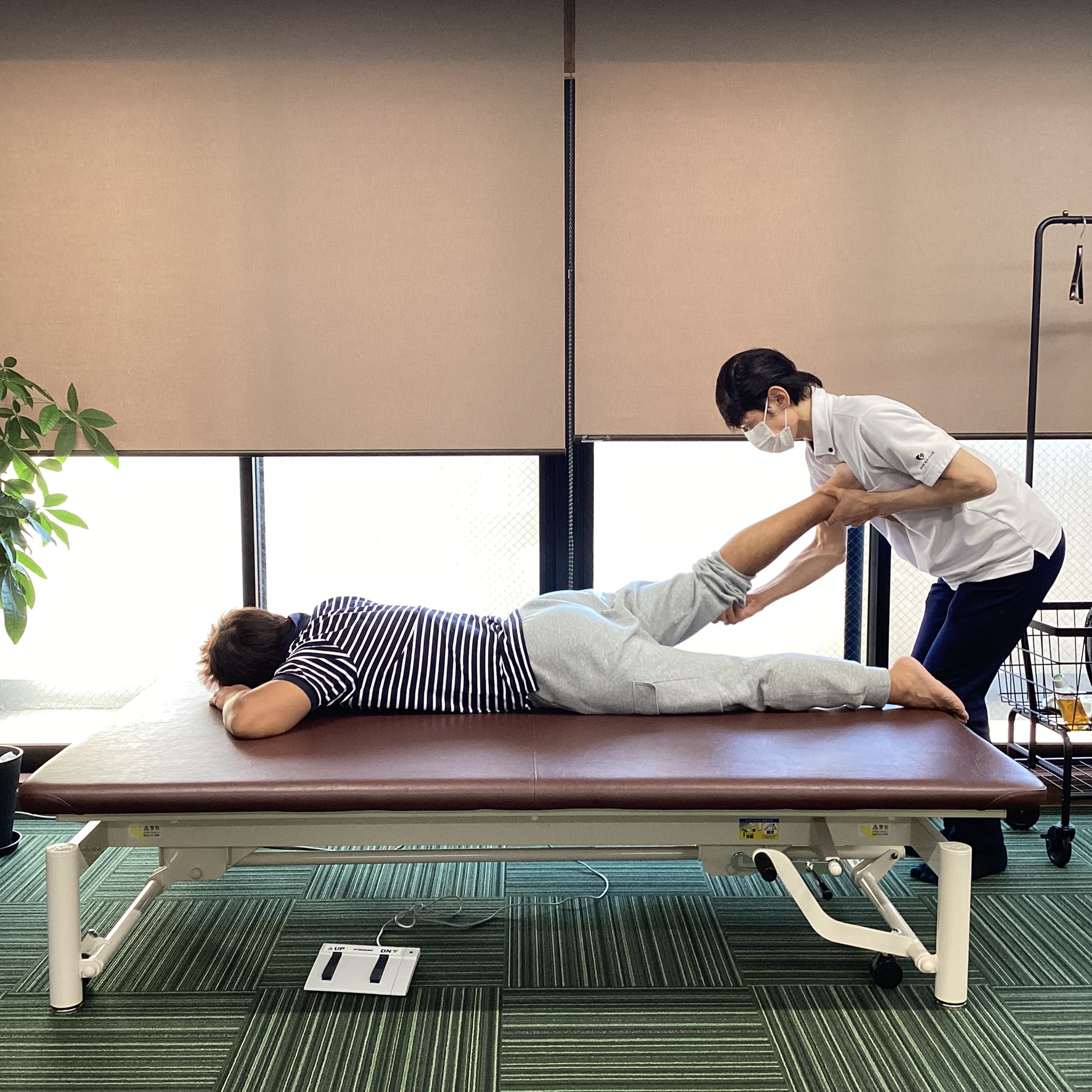

点滴治療後のリハビリと再発予防

ここでは点滴治療後のリハビリと再発予防について解説します。

早期にリハビリを開始すると後遺症が軽減しやすくなります。

再発を防ぐには生活習慣を整え、動脈硬化を抑える対策が重要です。

本章を読むと効率的な回復戦略を理解し、安心につなげられます。

自費リハビリ施設で行うリハビリのメリット

早い段階からリハビリを始めると回復が進みやすいです。

脳のダメージが安定しないうちに動作練習を行うほど、機能改善が期待できるからです。

例えば自費リハビリ施設では、十分な時間をかけて個別プログラムを組み立てます。

その結果、目標を明確に設定しやすく、意欲を高められます。

一般病院の外来リハビリを受けながら、自費リハビリを併用する選択肢もあります。

脳神経リハビリセンターでリハビリを行った脳梗塞の患者様の改善事例をご紹介します。

ご利用までの経緯

仕事のため、外国へ帰省するとのことで、ジョギングや全力疾走したいということで、当センターの利用を開始いただきました。

リハビリの結果

リハビリ終了前はご自宅近所をジョギングできるようになりました。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年4カ月】40代男性・脳梗塞・右片麻痺の改善事例

患者様・ご家族様が感じる疑問と解決策

リハビリ開始のタイミングはいつなのか?

できるだけ早期に始めると、後遺症が軽減される可能性が高まります。

どの程度まで機能回復が見込めるのか、疑問を抱く方も多いと思います。

実際には年齢や損傷部位で異なりますが、適切な練習で日常生活動作を取り戻した例は多いです。

生活習慣・住環境の調整ポイントが気になるご家族様もいるでしょう。

- 手すりや段差を見直す

- 家事動作を簡略化して負担を軽減

もし調整が難しければ、専門家に環境についてのアドバイスを受けましょう。

再発予防に欠かせない生活改善

再発予防には生活習慣の見直しが重要です。

高血圧や糖尿病などの慢性疾患をコントロールする必要があります。

例えば禁煙や飲酒量の制限、適度な運動の実施が有効です。

- 血圧を測定して目標を設定する

- 食事内容を見直し、脂質異常を抑制

- ウォーキングや体操を継続し、体力を維持

もし自己管理が難しい時は医師やセラピストに相談して計画を組み立てると安心です。

↓↓↓再発予防のための生活習慣の改善についての詳しい記事はこちらをご覧ください。

脳梗塞予防にはどんな生活習慣が必要?効果的な改善方法を解説

脳梗塞と点滴治療に関するよくある質問(Q&A)

ここでは脳梗塞と点滴治療に関するよくある質問を解説します。

疑問を解消して前向きに取り組みましょう。

「脳梗塞は点滴だけで治せるのか?」

点滴治療だけで完治を目指すのは難しいです。

なぜなら血栓を溶かしても再度詰まるリスクが残るからです。

たとえば回復を高めるには手術や血栓回収術を併用する場合があります。

- 点滴治療には限界がある

- 再発を防ぐ総合的アプローチが重要

限界を感じる時はカテーテル治療やリハビリ強化も検討します。

「血栓回収術と点滴治療はどのように違うのか?」

血栓回収術とは、カテーテルを挿入して詰まった塊を直接取り除く治療です。

点滴で血液をさらさらにする方法と比べ、詰まりの原因を一気に排除しやすいです。

ただし適応条件が限られ、全員が受けられるわけではありません。

- 血管内を物理的に開通させる

- 回復速度が速まる可能性が高い

- 適応外の場合は点滴やリハビリで補う

迷った時は医師に相談し、最適な治療のメリットとリスクを確認しましょう。

「ラクナ梗塞の点滴治療はいつまで続く?」

小さな梗塞でも後遺症が残る可能性があります。

ラクナ梗塞とは、細い血管が詰まるタイプの脳梗塞です。

通常は1~2週間程度の点滴投与を行い、症状の推移を見ながら内服へ移行します。

- 合併症のチェックを優先する

- 慢性期における服薬管理を継続する

- 定期検診で血流状態を確認する

↓↓↓ラクナ梗塞についての、詳しい記事はこちらをご覧下さい。

ラクナ梗塞のメカニズムとリハビリ【小さな脳梗塞の侮れない危険性】

まとめ

この記事では、脳梗塞の急性期治療におけるrtPAの重要性や、rtPA以外の点滴治療の種類、そして点滴後のリハビリと再発予防までを詳しくお伝えしました。

脳梗塞は時間と対策が命を左右します。

わからない点があれば医師やリハビリ専門職に相談し、疑問をそのままにしないことが大切です。

この記事がお役に立ち、安心を深めるきっかけになるとうれしいです。

生活習慣の改善や早期リハビリによって、後遺症を軽減できる可能性が高まります。

ぜひこの記事の内容を参考に、早めの行動を心がけてください。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・大阪城公園を装具や杖なしで歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

山下 彰

理学療法士

2007年に理学療法士免許を取得後、社会医療法人大道会ボバース記念病院に10年勤務し、脳神経、整形、小児疾患などに10年以上関わり、日本でも貴重な一人一人の個別性を重視した機能改善をできる治療技術教育の整った環境で、入院と外来ともに60分のリハビリテーションを経験してきた。

治療と研究の研鑽としては、国際ボバース成人片麻痺上級講習会を修了(2011年、2012年)し、臨床神経生理学および神経科学分野での研究にて博士(医学)を取得。

臨床では、これまで急性期~維持期の脳血管疾患・整形外科疾患・神経難病の方のリハビリに携わってきている。

研究では、効果的なリハビリを実現するために経頭蓋磁気刺激(TMS)や誘発筋電図を用いた脳-脊髄への新しいヒトの神経可塑性誘導法の開発および脳―脊髄の運動学習メカニズムの解明に関する論文および学会発表を行っている。

教育では、様々な医療機関や講習会等での実技指導、養成校での非常勤講師などを行なってきた。

研究業績に関しては「researchmap」に記載。自身の自費リハビリを実施する質の基礎となっているのは、現在の保険診療システムでは経験できない発症から6か月~20年以上経過された方々への60分の外来治療と治療効果を検証するための研究経験である。

私は「お客様のご希望を達成できるよう全力でサポートするリハビリ」を心掛けております。

お客様の立場になり考え、ご希望に沿って、適切なリハビリプログラムをご提案し、目標達成に向けて全力でサポートさせて頂きます。