お知らせ

NEWS

【ガイドラインから学ぶ】脳梗塞の治療と家族が支えるリハビリ成功術

脳梗塞の再発や後遺症にお悩みですか?

脳卒中(脳梗塞などが含まれる病気)には、ガイドラインというものがあります。

この記事では、ガイドラインに基づく、治療やリハビリについて解説いたします。

ガイドラインの内容を知っておくことで、脳梗塞を発症された際に効果的に対処していくことができます。

是非、ご一読ください。

脳梗塞とは

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳組織に必要な酸素や栄養が届かない状態を指します。

これにはいくつかのタイプがあります。

- アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化が原因で血管が詰まる。

- ラクナ梗塞:小さな血管が詰まることによって発生する。

- 心原性脳塞栓症:心臓から血栓が流れ出し、脳の血管を塞ぐ。

主な症状としては以下のようなものがあります。

- 片麻痺

- 言語障害

- 感覚障害

また脳梗塞は、脳出血・クモ膜下出血とともに、脳卒中に含まれる疾患のひとつになります。

国内での統計

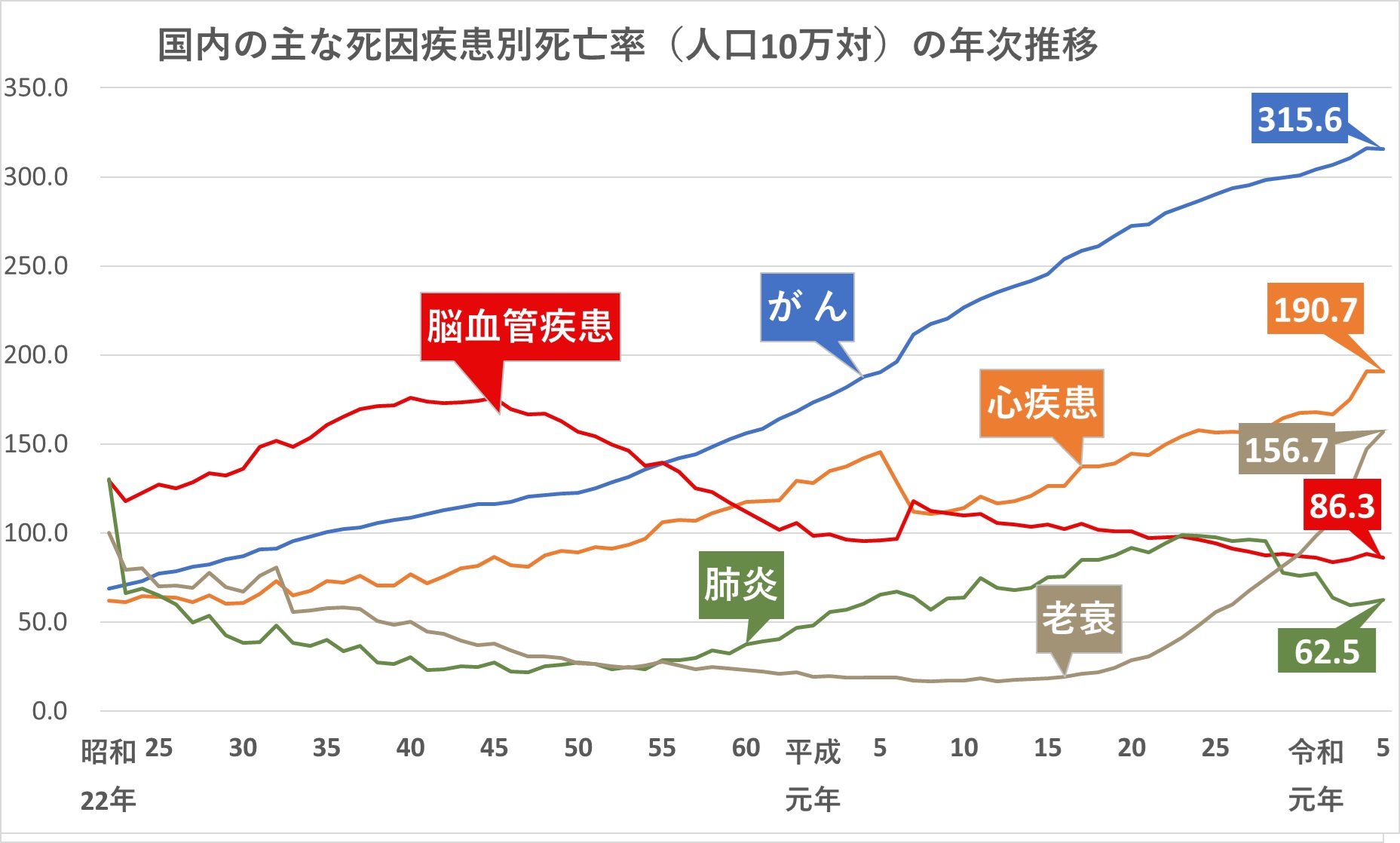

ここで国内での脳卒中の統計を見ておきましょう。

脳卒中全体の内、脳梗塞は約7割を占めています。

脳卒中は、1951年から約30年にわたって死亡の原因の第1位でした。

下記のグラフをご参照ください。

現在では、その後の急性期治療の進歩により、「がん」「心疾患」に次いで第3位となっています。

ですが下記の通り、脳卒中の患者の全体の数はむしろ年々増加しています。

2020年時点では、国内の脳卒中患者は、約174万人となっています。

また脳卒中による死亡率が低下していることは、その後に後遺症を抱えて生活する方が増えているということでもあります。

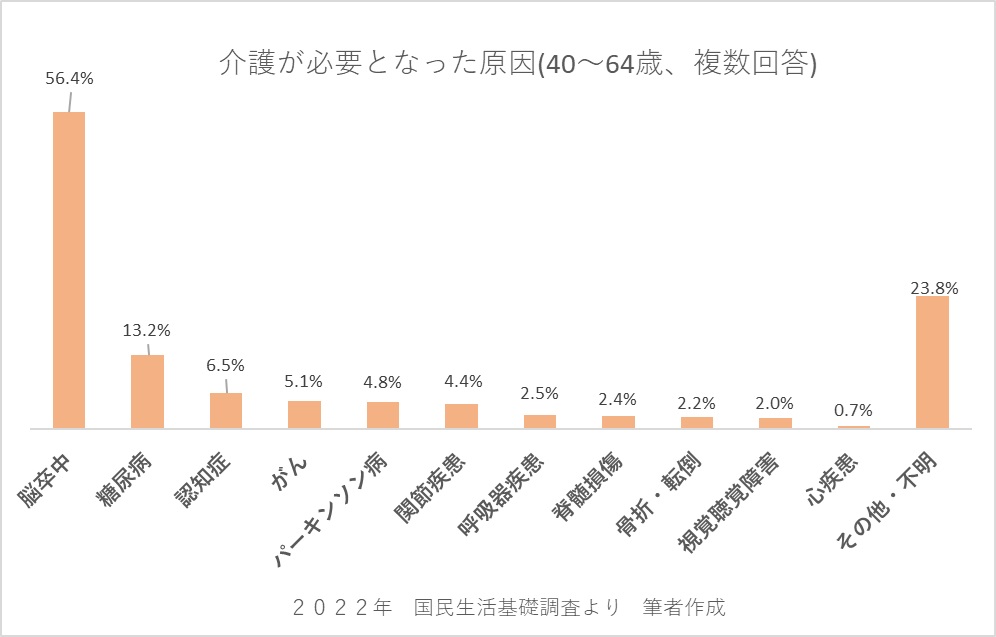

40歳〜64歳の2号被保険者の方が、介護が必要となった原因でもっとも多い疾患は、脳卒中(56.4%)です。

↓↓↓脳卒中についてはこちらの記事をご覧ください。

【改善事例あり!】脳卒中とは?どこよりもわかりやすく解説します!

急性期治療とガイドライン

この章では、急性期の治療手順とガイドラインを活かすポイントを説明します。

発症直後にどんな治療が選択をするかで予後が大きく左右されます。

rt-PAや血栓回収療法の時間的制限、そして血圧管理の重要性について触れます。

急性期治療の柱(rt-PA療法と血栓回収療法)

この章では、脳梗塞急性期における二つの主要な治療法、rt-PA療法と血栓回収療法について解説します。

rt-PA療法とは、組織プラスミノゲン活性化因子という薬物を用いて血栓を溶解する治療です。

この方法は、発症から適用することができる時間に制限があり、時間との競争とも言えます。

- 適用時間:発症から4.5時間以内

- 目的:脳内の血栓を速やかに溶解し、脳組織の損傷を最小限に抑える

- 効果:適切に実施された場合、患者様の状態が著しく改善する

ただし、適用外のケースも存在します。

出血傾向がある患者様や、既に大きな脳損傷が確認されている場合には使用できません。

血栓回収療法は、専用のカテーテル(細い管)を用いて物理的に血栓を取り除く方法です。

この治療は、rt-PA療法の適用期間を過ぎた患者様や、大きな血栓がある場合などに特に有効です。

- 適用時間:発症から24時間以内

- 目的:物理的に血栓を除去し、脳への血流を迅速に回復させる

- 効果:rt-PA療法に比べて、より大きな血栓に対して効果的

血栓回収療法は高度な技術を要するため、特別な設備と専門の医師が必要となります。

これらの治療は急性期の脳梗塞治療に革命をもたらしましたが、どちらも高度な医療機関でのみ実施可能です。

患者様ごとのリスクと期待できる効果を考慮し、最も適した治療を選択する事が必要です。

血圧管理・薬物療法のポイント

脳梗塞急性期における血圧管理と薬物療法について、その重要性と具体的な管理法について説明します。

血圧管理の重要性:適切な血圧管理は、脳梗塞の急性期治療において極めて重要です。

脳梗塞発症後の血圧は、脳への血流を最適化するために慎重に調整される必要があります。

- 目標値:症状に合わせて徐々にコントロールしながら160/90 mmHg以下を目指します。

急性期では一定の血圧を保つことで血流を促すことが出来るので、急激に下げることはしません。 - 高血圧患者様:220/120mmhg以上になった場合は降圧剤の処方を検討します。但しこの場合も極端には下げません。

- 低血圧患者様:脳血流を確保するため、ある程度の血圧維持が必要ですが心臓など、全身状態を見ての医師の判断となります。

血圧が高すぎると、脳出血のリスクが増加し、低すぎると脳への血流不足から脳組織が損傷する可能性があります。

薬物療法:脳梗塞急性期においては、血圧を管理するために様々な薬物が用いられます。

主に使用される薬物は以下の通りです。

- 抗血小板薬:血栓の形成を防ぎ、さらなる脳梗塞のリスクを低減します。

- 抗凝固薬:血液をサラサラにして血流を改善します。

- 血圧降下薬:適切な血圧に調整するために用いられます。

これらの薬物は、脳梗塞のタイプや患者様の健康状態に応じて選択されます。

心房細動が合併している場合は、抗凝固薬が特に重要ですが、出血のリスクを考慮する必要があります。

個々の患者様の状態に合わせた治療計画を立て、適切な薬物を選択し、身体状況の監視を行いながら治療を進めることが求められます。

回復期・慢性期のリハビリテーション

この章では、脳梗塞後の回復期と慢性期に焦点を当て、ガイドラインに基づくリハビリテーションの実施方法とその実際の現場での応用について解説します。

ガイドラインに基づくリハビリの最適な開始時期

リハビリテーションは、脳梗塞の患者様が可能な限り早期に開始することが推奨されています。

この早期介入は、多くの潜在的な合併症を予防し、回復を促進します。

- 早期リハビリの重要性:筋力の低下、関節の拘縮、誤嚥性肺炎など二次的障害の予防します。

- 回復期リハビリ病棟への転院:専門的なリハビリスタッフと設備を利用できる環境に移行します。

- 在宅復帰プランの作成:患者様が家庭で自立した生活を送れるよう支援します。

リハビリテーションには、理学療法、作業療法、言語聴覚療法ががあり、各々が患者様のニーズに応じて計画されます。

自費リハビリ施設のメリットと活用法

保険適用外の自費リハビリ施設では、より専門的かつニーズに応じた個別のリハビリテーションプログラムを提供することが可能です。

これにより、お客様は自身のペースとニーズに合わせた治療を受けることが可能です。

- マンツーマン指導:個々のお客様に一対一でじっくり関わることで最適なサポートを提供します。

- 先端技術の活用:神経の再構築に有効なロボットを使用した効果のあるリハビリテーションを導入することが可能です。

- スタッフの資格・経験:高度な専門知識を持つスタッフによる質の高いリハビリの提供が可能です。

自費リハビリ施設では、設備の充実度や通いやすさなども重要な選択基準となります。

脳神経リハビリセンターにおける脳梗塞の患者様の改善事例をご紹介します。

【発症後9ヶ月】70代・女性・脳梗塞の改善事例

その後外来でリハビリを継続されましたが、手の痛み・関節可動域の制限は残存しておりました。

1半年程前に自宅で転倒により右下肢を骨折され、手術後に病院に入院されリハビリをされました。

麻痺や痛みにより、普段の生活でも左手はあまり使えていない状態であり、左手の改善を目標に当施設にお越し頂きました。

初期に最後まで伸ばせなかった指も現在はほぼ真っ直ぐまで伸ばせるようになっています。

手の中の筋肉も動きが出てきて、手の厚みが出てきております。

握力は初期は0kgでしたが、16回で11.3kgまで改善を認めました。疼痛も全くなくなり、日常生活での使用も増えてきています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後9ヶ月】70代・女性・脳梗塞の改善事例

【発症後1年】70代・女性・脳梗塞の改善事例

サービスを利用しながらご自宅で生活されていましたが、生活動作はほぼ全介助の状態でした。

更なる改善を目指し当施設にお越し頂きました。

立位でも非麻痺側に過剰に頼った姿勢ではなく、麻痺側も使って立位をとることが可能となりました。

歩行の介助量も軽減し、現在は見守りで歩くことが可能となっています。

また、トイレ動作や更衣(着替え)に対する介入も行い、徐々に一人でできることが増えてきております。

当初は杖をもってもバランスを取ることが難しい状況でしたが、杖なしでの歩行も少しずつ可能になってきています。

↓↓↓詳しくは、こちらをご覧ください。

【発症後1年】70代・女性・脳梗塞の改善事例

予後予測とご家族様のサポート

この章では、脳梗塞の予後をどのように予測し、患者様とご家族様をどのように支援するかについて解説します。

予後についての評価と適切なサポートが、回復プロセスにおいて非常に重要です。

予後予測に影響する主な要因

脳梗塞の予後を予測する際、様々な因子が影響します。

これらの因子を理解することで、個々の患者様に合わせた支援プランを立てることが可能です。

- 損傷部位と重症度:脳のどの部分が影響を受けたか、及びその重症度。

- 基礎疾患の存在:リハビリの進行に影響する可能性がある、糖尿病や高血圧など、他の健康問題。

- 定期的な評価:入院時、退院時、在宅復帰後の状態の変化について適切に評価が出来ているか。

これらの評価に基づき、リハビリの目標と計画が設定されます。

ご家族様に知ってほしいサポート体制と心構え

患者様の回復過程でご家族様が果たす役割は非常に大きいです。適切な支援と情報提供が、効果的なリハビリをサポートします。

- 日常生活のサポート:着替えや移動、入浴などの基本的な活動の生活動作に対して、一人で行えない部分をサポートします。

- 心理的サポート:ポジティブな姿勢で患者様を励ますことで、回復への意欲が上がります。

- 専門機関との連携:医療スタッフや介護保険サービスと連携し、適切な資源を活用します。

これらの取り組みによって、患者様が最適なリハビリを受け、より早く社会に復帰できるようサポートします。

脳卒中ガイドラインを踏まえた再発予防と生活習慣の見直し

この章では、脳梗塞後の再発予防と健康的な生活習慣に焦点を当てます。

正しい生活習慣を続けることで、再発を防ぎ、生活の質を向上させることが出来ます。

血圧コントロール・食事・運動の具体策

脳梗塞発症後の患者様は、心血管疾患発生のリスクも高いです。

リスクを低減するためには、日常生活における血圧管理、食事、運動が非常に重要です。

- 血圧目標値:最新ガイドラインに基づき、適切な血圧目標を設定します。(140/90mmhg以下)

- 食事の管理:塩分を1日6g未満…※に制限し、バランスの取れた栄養摂取を心がけます。

- 定期的な運動:週に数回、30分以上の有酸素運動を行うことが推奨されています。

一般的な厚生労働省の一日の塩分摂取量は男性7.5g/日、女性6.5g/日

これらの生活習慣の改善が、脳梗塞の再発リスクを大幅に減少させることが科学的に証明されています。

定期受診とセルフモニタリングで未然に防ぐ

再発予防のためには、定期的な医療チェックと自己管理が不可欠です。

- 定期的な健康診断:専門医の診察を定期的に受け、状態を把握します。

- セルフモニタリング:自宅での血圧測定や症状の記録が、早期発見につながります。

- 専門機関の利用:異常が見られた場合は、迅速に医療機関を受診します。

これらの取り組みにより、脳梗塞の再発を効果的に防ぎ、長期的に健康を保つことができます。

参照:日本脳卒中学会 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕

脳卒中ガイドラインの重要性と、各治療段階における効果的な対策について振り返ります。

脳梗塞の治療と予防には、以下のポイントが重要です。

- 各治療段階に応じて適切な対策が不可欠です。

- 自費リハビリ施設を含む、多様な治療選択肢があるので、自分にあったものを利用しましょう。

- 高度な専門知識と最新の技術を組み合わせた個別のプログラムを行うことで効果的な改善が期待できます。

- 患者様、ご家族様、医療スタッフが一丸となって取り組むことで、治療の成功率を向上します。

これらの要素を合わせ、効果的なリハビリテーションを推進することで、患者様の生活の質を大幅に改善することが可能です。

脳卒中ガイドラインは、科学的根拠に基づきつつも、患者様一人ひとりの状況に最も適したケアを提供するために常に更新されています。

ガイドラインを参照することで、再発予防と状態の改善を図り、患者様にとって最適な治療結果を実現します。

最後までお読みいただき、有難うございました。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・青葉城址公園や松島へ家族と観光したい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

↓お問い合わせはこちらから

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

Instagramでも最新のリハビリ情報を発信しています。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

この記事を書いた人

細葉 隆

理学療法士

2006年に理学療法士免許を取得。

一般病院・訪問リハビリ・介護老人保健施設・通所リハビリと全てのステージで脳卒中を中心としたリハビリを経験。

2024年、公的保険で回復できなかったお客様の改善をしたいという想いから、脳神経リハビリセンター仙台に勤務。

私はこれまでに様々なお客様とそのご家族とリハビリを通して関わってきました。お客様の夢や目標に向かってチームとして、そしてセラピストとして携わってきました。私のモットーはお客様や家族の方と同じ方向を向き、寄り添いながら一緒に進んでいくことです。

脳神経リハビリセンターでは、充分な時間と最新の機材が整っており、リハビリを必要としている方の夢を叶える場所であると確信しています。

1回1回のリハビリを通じて、小さな変化や気付きに喜びを分かち合い、目標が達成に向けて一緒に頑張ってみませんか。

皆様との出会いを楽しみにしています。