お知らせ

NEWS

脳卒中の割合や発生率はどのくらい?効果的なリハビリや治療方法など

脳卒中の割合

みなさんご存知でしょうか?

突然発症することで有名な脳卒中ですが、実際に日本で何人が発症しているのか、

発症のリスクが高いのはどんな人なのか気になりますよね。

今回は、日本での脳卒中の発症率や、リスク要因、適切な対応やリハビリ方法を

わかりやすく解説します。

この記事を読んで、脳卒中の正しい知識を身に着け、健康的な生活を送りましょう。

脳卒中の現状と割合の理解

日本における脳卒中の発生率

日本では、脳卒中は依然として主要な健康問題の一つです。

最新の統計によると、年間約170万人が脳血管疾患を発症しています。

特に、高齢者の間での発生率が高く、65歳以上の人口の増加に伴い、

今後も発症者数は増加する傾向にあります。

男女比では、男性の方が若干高い発生率を示していますが、

女性も閉経後のリスクが高まることが知られています。

・高齢者の発生率:65歳以上で顕著に増加

・男女比:男性がやや高いが、女性も閉経後にリスク増

これらのデータは、脳卒中の予防策を考える上で重要な情報となります。

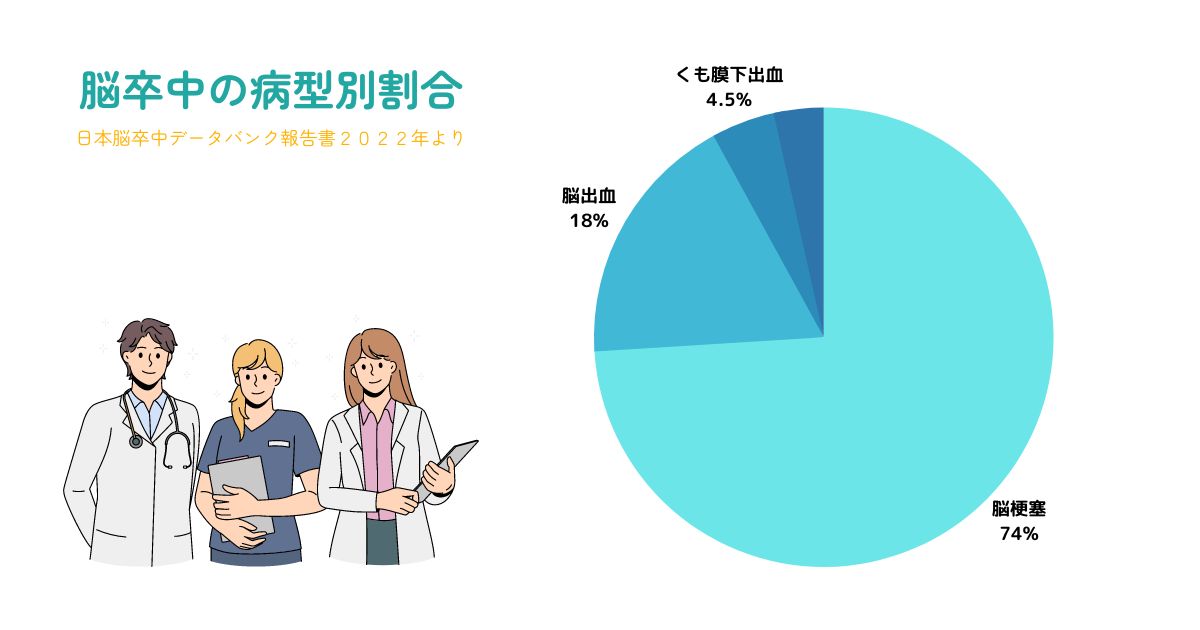

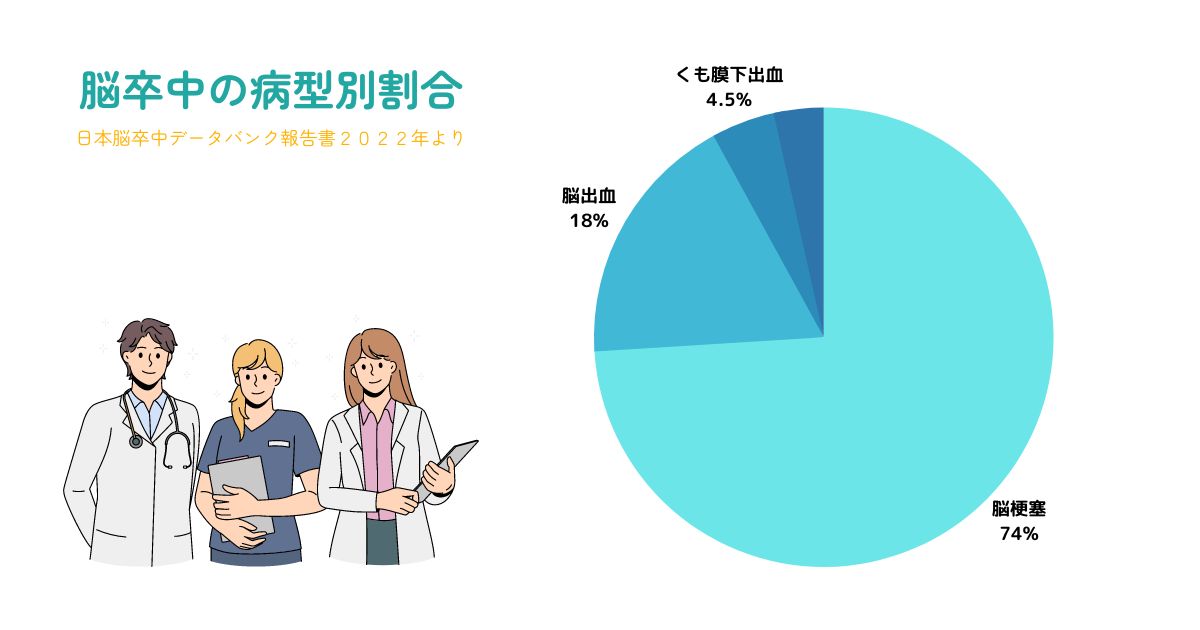

脳卒中の種類とそれぞれの割合

これらの中で、最も割合の大きいものは脳梗塞で、全脳卒中の74%を占めています。

脳梗塞は血管が詰まることで発生し、特に高血圧や糖尿病がある方に多く見られます。

次に多いのが脳出血で、18%を占め、高血圧が主な原因です。

くも膜下出血は全体の4.5%で、主に脳の血管の異常によって起こります。

・脳出血:全脳卒中の18%

・くも膜下出血:全脳卒中の4.5%

これらの情報を理解することで、脳卒中の予防や治療において、より効果的なアプローチが可能になります。

脳卒中のリスク要因と予防

生活習慣と脳卒中の関連性

この章では、日常生活の中での選択が、脳卒中のリスクにどのように影響を及ぼすかを解説します。

生活習慣の改善は、脳卒中予防の鍵となります。

喫煙は脳卒中のリスクを2倍近く増加させます。

タバコに含まれる化学物質が血管を狭め、血液の流れを悪化させることが主な原因です。

禁煙することで、このリスクを減少させることが可能です。

高脂肪・高塩分の食事は血圧を上昇させ、脳卒中のリスクを高めます。

バランスの取れた食事、特に野菜や果物を多く含む食事は、血圧を下げるのに役立ちます。

定期的な運動は血圧を下げ、体重管理にも役立ちます。

週に150分の中強度運動(早歩きや軽いジョギングなど)が推奨されています。

これらの生活習慣を見直し、改善することで、脳卒中のリスクを効果的に下げることができます。

さらに詳しい内容はこちらのリンクをご確認ください。

医学的リスク要因とその管理

脳卒中のリスクは、医学的な要因によっても大きく変わります。

この章では、これらのリスク要因をどのように管理し、脳卒中を予防するかについて詳しく説明します。

高血圧

定期的な血圧測定と、必要に応じた薬物治療が重要です。

塩分の摂取制限や適度な運動も血圧管理に役立ちます。

糖尿病

血糖コントロールは、食事療法、運動、必要に応じた薬物治療によって行います。

心疾患

定期的な医療チェックと適切な治療が必要です。

心疾患がある場合は、医師の指導のもとでリスク管理を行うことが重要です。

これらのリスク要因を適切に管理することで、

脳卒中の発症を予防し、健康な生活を送ることが可能になります。

脳卒中の症状と初期対応

脳卒中の兆候と緊急時の行動

この章では、脳卒中の初期兆候をいち早く見抜き、

緊急時にどのような行動を取るべきかを解説します。

脳卒中は突然発生することが多く、早期発見と迅速な対応が非常に重要です。

これらの兆候を認識したら、すぐに救急車を呼ぶことが重要です。

時間が経過するほど、脳へのダメージが大きくなりやすいです。

脳卒中発症時の医療処置

脳卒中が疑われる場合、病院に到着後、迅速な医療処置が行われます。

この章では、脳卒中発症時にどのような医療処置が行われるかを詳しく解説します。

血液検査: 血液の状態を確認し、適切な治療法を決定します。

治療: 脳梗塞の場合は血栓溶解療法など、脳出血の場合は血腫を取り除く手術が行われることもあります。

これらの処置は、脳卒中の種類と重症度に応じて異なりますが、早期の治療が回復の鍵となります。

詳しくはこちらのリンクにまとめておりますのでご覧ください。

→【【改善事例あり!】脳卒中のリハビリはいつから?急性期が大切な理由】←

脳卒中後のリハビリテーション

脳卒中後の身体機能の回復

この章では、脳卒中後のリハビリテーションにおける

身体機能の回復プロセスについて詳しく解説します。

脳卒中は、身体の様々な機能に影響を及ぼすため、個別のリハビリテーションが重要です。

運動機能の回復

麻痺した手足の機能を改善するための運動療法。筋力トレーニングやバランス訓練も含まれます。

日常生活動作(ADL)の向上

食事、着替え、トイレなどの日常生活を自立して行えるようにする訓練。

歩行訓練

歩行能力の回復を目指し必要に応じて補助具・補装具を使用した訓練が行われます。

これらのリハビリテーションは、患者様の現在の状態に合わせて選択され、段階的に進められます。

高次脳機能障害とその対応

脳卒中は、認知機能や情動面にも影響を及ぼすことがあります。

この章では、高次脳機能障害への対応方法について説明します。

記憶障害のサポート

注意力の訓練

感情調節のサポート

これらの障害に対しては、専門のセラピストなどの病院スタッフが個別に対応し、患者様の回復をサポートします。

当社の改善事例

当社で実際にリハビリを受けて改善した事例をご紹介いたします。

評価や画像所見に基づき、ご本人様の状態に合わせた介入を行い、大幅に歩行能力の改善を認めました。

詳細はこちらのリンクをご覧ください。

→【【発症後1年】50代男性・脳出血・左片麻痺の改善事例】←

脳卒中の再発予防と長期管理

脳卒中の再発率とその要因

この章では、脳卒中の再発率とその主な要因について詳しく解説します。

脳卒中は一度発症すると再発のリスクが高まるため、予防策の理解と実践が非常に重要です。

生活習慣の改善: 健康的な食事、定期的な運動、禁煙などが再発リスクを減少させます。

定期的な医療チェック: 定期的な健康診断と医師の指導に従うことが重要です。

これらの要因を管理することで、脳卒中の再発リスクを大幅に減らすことが可能です。

長期的な健康管理とサポート

脳卒中後の長期的な健康管理は、患者様の生活の質を維持し、再発を防ぐために不可欠です。

この章では、長期的な健康管理とサポートについて説明します。

心理的サポート: 脳卒中後の心理的な変化に対応するためのカウンセリングやサポートグループの活用。

家族との協力: 患者様の日常生活をサポートするために、ご家族との連携が重要です。

これらのサポートを通じて、患者様が健康で充実した生活を送るための支援を行います。

脳卒中の再発予防と長期管理は、患者様の生活の質を高め、再発のリスクを減らすために重要です。

適切な生活習慣の維持、定期的な医療チェック、そして心理的なサポートが、この目標達成の鍵となります。

さらに詳しい内容はこちらのリンクをご確認ください。

→【脳卒中の再発リスクは○%!危険な生活習慣と防ぐための予防法を解説】←

まとめ

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

脳卒中の現状と割合、リスク要因と予防、症状と初期対応、リハビリテーション、

そして再発予防と長期管理について、幅広くご紹介しました。

脳卒中は誰にでも起こり得る病気ですが、正しい知識と対策を持つことで、

リスクを減らし、万が一の際にも適切に対応できます。

この記事が、皆さんの健康を守るための一助となれば幸いです。

本記事でもお悩みを解決できない場合は、ぜひ弊社までご相談ください

弊社では経験豊富なセラピストが、ロボットやAIによる最新のリハビリを駆使してサポートさせて頂きます。

・維持ではなく、改善をしたい

・名古屋や栄を装具や杖を使わず歩けるようになりたい

このようなお悩みを持つ方はぜひお問い合わせください。

毎月先着5名様限定で無料体験を実施しておりますのでお早めにどうぞ!

お問い合わせはこちらから↓

>>仙台付近にお住いの方

>>東京にお住いの方

>>名古屋付近にお住いの方

>>大阪付近にお住いの方

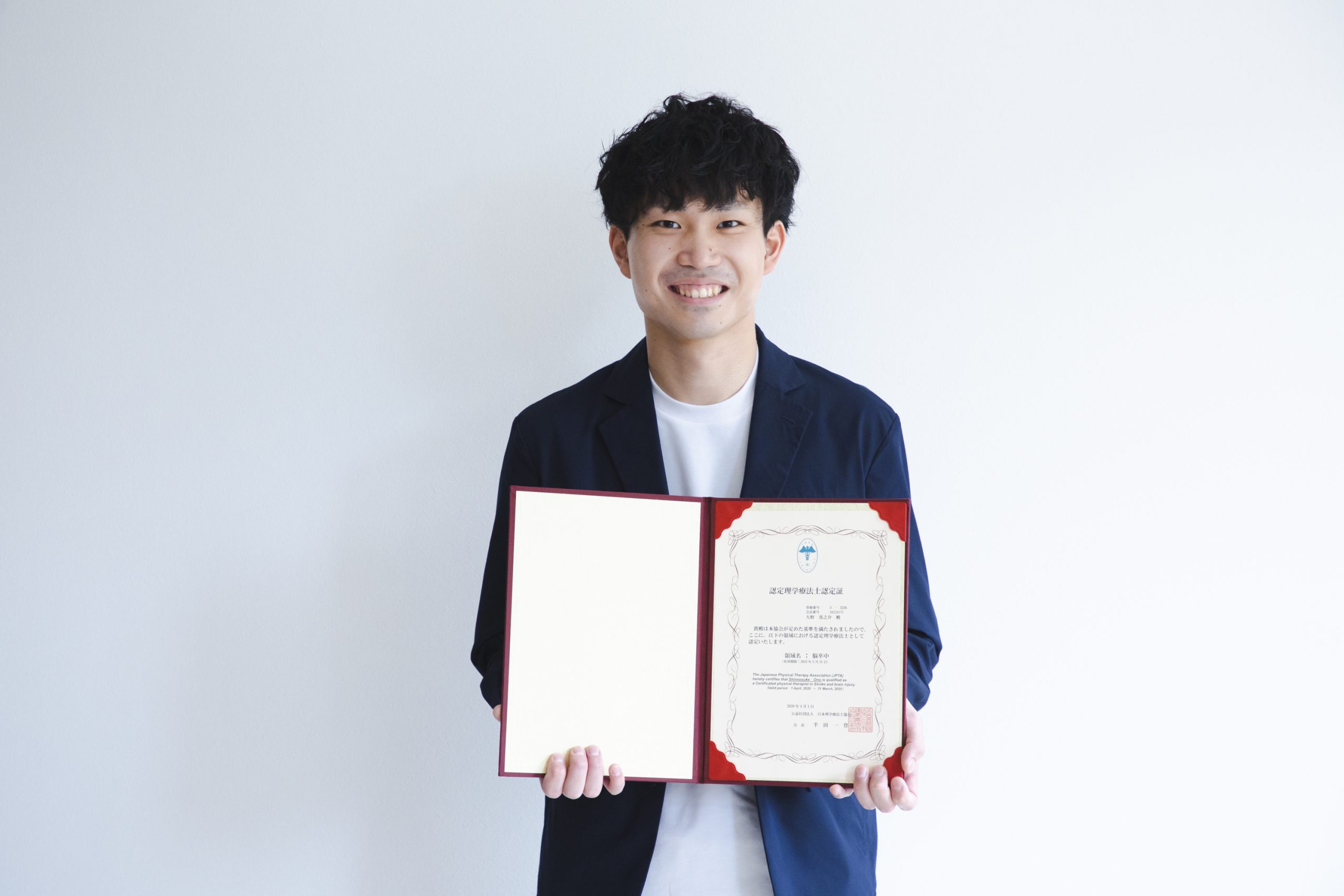

この記事を書いた人

大野 真之介

理学療法士 / 認定理学療法士(脳卒中)

2016年に理学療法士免許を取得。同年より愛知県内の大学病院で勤務し、回復期・急性期・外来のリハビリを経験。急性期ではSCU(脳卒中集中治療室)の専任理学療法士としても勤務。

これまで主に脳血管疾患・脊髄損傷・神経難病の方のリハビリに携わる。2020年に日本理学療法士協会の認定資格である認定理学療法士(脳卒中)を取得。2022年11月から脳神経リハビリセンター名古屋に勤務。

私は常に「一緒に進めるリハビリ」を心がけています。療法士がリハビリをするのではなく、お客様にも“動き方”や“変化”を知ってもらいながら、運動を通して目標達成を目指しています。目標に向けて一緒に挑戦していきましょう。全力でサポートします。